アルミシート100均 防寒の完全ガイド|厚手の選び方と床冷え対策、ダイソー500円・セリア比較、窓のプチプチ併用・断熱フィルム、貼り方と安全

「部屋が寒い、でも予算は最小で何とかしたい」——そんなときの現実解が“100均のアルミシート”。

冬の床冷えや窓際の冷気、玄関の冷たい空気だまりを、引っ越しや大掛かりな工事なしで速攻テコ入れできます。賃貸でもOK、カットして敷くだけ・貼るだけの手軽さで、今夜からの体感を変えつつ電気代のムダも抑えやすいのが魅力。応急から半常設まで、コスパ良く段階的に強化できるのもアルミシートならではです。

ただし、どの種類をどこにどう使うかで体感は大きく変わります。アルミは「放射(ほうしゃ)熱」を反射して底冷えを和らげる一方、フォーム(発泡体)の厚みが伝導を、隙間処理が対流を抑えます。面の向きや覆う面積、ラグ・プチプチ・断熱フィルムとの併用、さらに端部の養生・滑り止め・結露対策といった細部の出来で効果は伸びもするし、頭打ちにもなる——ここが“成功と失敗”の分岐点。熱源まわりの安全配慮(ホットカーペット・床暖)も忘れずに。

ここでは、ダイソーの500円厚手、セリアの定番、キャンドゥのロールなどを前提に、アルミシート100均 防寒の仕組み・限界・安全と、貼り方/敷き方の手順を用途別(床・窓・寝具・玄関)に整理。さらに購入前チェック(サイズ・厚み・再利用性・難燃性表示・騒音の有無)や失敗しやすいポイントまで具体例で解説し、最短で体感を上げる選び方に落とし込みます。

人気のアルミシート(厚手・床用)を今すぐチェック👇

※価格・在庫・仕様は変動します。リンク先で最新情報をご確認ください。

アルミシート100均 防寒はどこまで効くのか、仕組みと選び方から正しく理解する

- 防寒の仕組み:アルミが“放射”を遮る理由

- 厚手一択? ダイソー500円アルミシートの実力

- 床冷え対策の正解:ラグ・畳・フローリングでの敷き方

- 窓には別解:断熱フィルム/プチプチとアルミの使い分け

- プチプチ vs アルミ:場所別の効果比較と併用レシピ

防寒の仕組み:アルミが“放射”を遮る理由

アルミ面は熱放射(遠赤外線帯のふく射)を反射し、人体や室内側の熱が外へ逃げるのを抑えます。

さらに**空気層(フォーム)があれば伝導(触れて伝わる熱)と対流(空気の流れによる熱移動)**も弱められ、体感の底上げが起きます。

加えて、アルミ表面の放射率(ε)は一般材に比べて非常に低く、鏡面アルミでおおむね0.03〜0.05、布や壁材は0.8前後とされます。つまり、同じ温度でも“冷えの光(ふく射)”を返す力が段違いで、窓辺や外壁側の“冷輻射”を感じにくくできます。放射を抑えることで、体の表面から奪われる熱も減り、暖房設定温度を上げずに体感温度を1〜2℃ほど押し上げるケースが少なくありません。

空気層の確保も重要です。数mm〜1cm程度の薄い空気層でも伝導を弱め、過度に厚いと内部で微小な対流が起きやすくなるため、“触れすぎず、動きすぎない”距離感がコツ。床ではフォームのコシで隙間が安定し、窓まわりではフィルム+ヘラ圧着で空気の動きを抑えると効きが安定します。

面の向きは「暖かい側に光る面」が基本です。体の熱を返したいブランケット用途は体側にアルミ面、カーテン裏で窓からの冷えを遮りたい場合は室内側へアルミ面。床対策では**フォーム厚(2〜5mm程度)がR値(熱抵抗)**を押し上げる主役のため、面の向きより“厚みと密着”が優先になります。

重要:薄い“蒸着フィルム単層”は放射対策のみで、床冷え(伝導)には弱い。床には厚手フォーム入りが基本です。また、覆いすぎ(全面気密)は結露やカビの温床になりやすいので、8〜9割の面積にとどめ、週1の換気・乾燥を習慣化しましょう。

よくある誤解とコツ

- アルミは分厚いほど暖かい? → 放射反射は表面性状が決め手。厚さは主にフォーム側で稼ぐ。

- どっち向きでも同じ? → 放射対策は面の向きが要。床の伝導対策は厚みと密着が効く。

- 重ねれば重ねるほど良い? → 通気の逃げを作らないと結露・カビのリスク。端部処理を丁寧に。

- 音やズレは我慢? → フェルトや滑り止めネットを1枚足すとシャカ音・段差を同時に緩和。

- 効いているか分からない? → 手をかざして“冷気の落下”や赤外線温度計で表面温度を比較。

用語ミニ解説

- 放射:目に見えない光(赤外線)として熱が移動。アルミはこれを反射。

- 伝導:素材を介して熱が移動。フォーム厚みがあるほど遮る。

- 対流:暖かい空気が上、冷気が下へ流れる現象。隙間を減らすと抑えられる。

- 放射率(ε):表面が熱を放つ割合。小さいほど反射的で、冷輻射を感じにくい。

- R値(熱抵抗):熱が通りにくい度合い。大きいほど断熱性が高い(簡易には厚み/熱伝導率)。

アルミシートだけでなく、**マット自体のR値設計まで押さえておきたい場合は、キャンプ用マットを例に詳しく解説した[キャプテンスタッグ マット r値は?失敗しない選び方と注意点]も合わせて読むと、「どのくらいの厚みが必要か」を具体的にイメージしやすくなります。

基礎理解の後押しに:人気の入門アイテムをチェック👇

厚手一択? ダイソー500円アルミシートの実力

結論:床の“冷たさ”には厚手が効く。

ダイソーの500円・厚手フォーム+両面アルミは、サイズとコシがありラグ下や寝具下のベースに最適。セリアやキャンドゥの薄手単層は軽作業用/短期用途に回すとミスマッチが減ります。

加えて、フォーム厚(おおむね2〜5mm想定)がR値(熱抵抗)を底上げし、下方向への伝導をしっかり抑制します。両面アルミは放射(ふく射)熱の反射にも寄与し、“冷輻射”を感じやすい窓辺の床でも体感差が出やすいのが強み。広めサイズのため継ぎ目が少なく、端部のめくれや段差も抑えやすいので、居間・寝室など歩行が多い場所のベース材として扱いやすいのが魅力です。

推奨シーン:ラグの下/ベッドのマット下/こたつ敷きの下層/デスク足元の足置きマット下など。通路の折り返しや椅子を引く場所はフェルトや薄手EVAを一層かませると摩耗・音の対策になります。

選び分けの目安:短期・部分使い→薄手、季節をまたぐ常設・床冷え本命→500円厚手。面積と厚みが体感を左右するため、広い面を先に押さえ、足りない部分を薄手で補完すると費用対効果が良くなります。

設置コツ:面同士は2〜3cm重ね→目地テープで固定。外周は床材に優しい養生テープでL字留めにするとめくれ・つまずきを予防。掃除前提なら、ゾーニング(複数パネル化)して取り外し清掃しやすくしておくと運用が楽です。

レビュー傾向(要約)

- 良い:敷いた瞬間のヒヤっと感が減った/足元がラク。

- 良い:継ぎ目が少ないサイズで段差が出にくい/ラグの座り心地が上がった。

- 良い:暖房設定温度を上げずに体感が楽になった(個人差あり)。

- 課題:シャカシャカ音/ズレ/段差。→防振マットや滑り止めシートで解決しやすい。

- 課題:角の反りや表面の擦れ。→端部をL字にテープ固定、上に布系ラグで保護。

- 課題:においが気になるケース。→開封後に一度陰干し/拭き上げで軽減。

メーカーの取扱説明に記載の使用方法・禁止事項は必ず遵守してください。特に**熱源(ホットカーペット・床暖)**との重ね方は製品ごとの指定が異なります。

人気の厚手タイプはこちらから👇(床向け・サイズ豊富)

床冷え対策の正解:ラグ・畳・フローリングでの敷き方

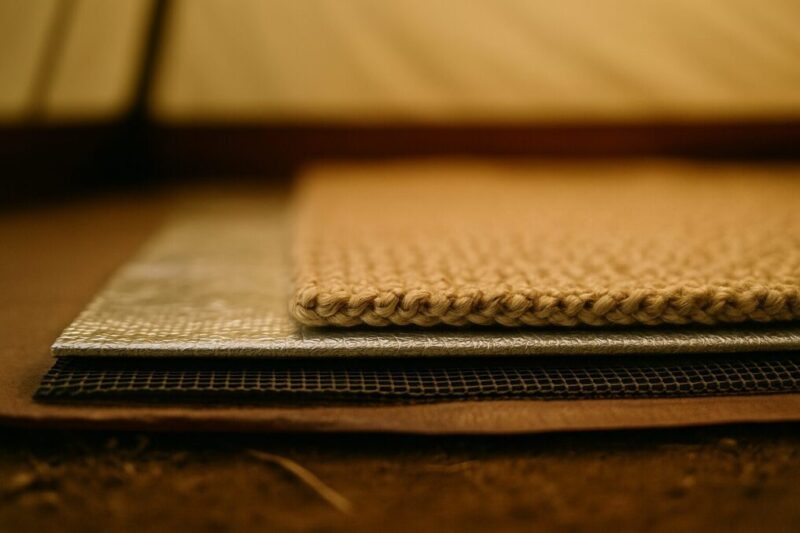

- フローリング:床→滑り止め→厚手アルミ→薄手ラグの順。端部は養生テープでめくれ防止。

- 重ね幅は2〜3cmを目安に目地テープで固定すると、継ぎ目からの冷気とめくれを同時に抑制。

- 外周はL字留め(外周の角だけ二方向にテープ)でつまずきを予防。掃除機やロボット掃除機のヘッド引っかかりも減ります。

- キャスター椅子・通路など荷重や摩耗が大きい場所は、アルミの上にフェルトや薄手EVAを一層かませて段差・音・傷を抑える。

- 床暖房の上は取説の可否を必ず確認。可の場合でも温度ムラが出ないよう通気の逃げを端部に確保。

- 畳:畳の通気性を損なわないよう面積を8〜9割に抑え、定期的にめくって乾燥。

- 畳は吸放湿するため、全面気密にするとカビ・変色の恐れ。週1の換気と陰干しを習慣化。

- 畳目に優しいメッシュ滑り止めを選ぶと跡が残りにくい。角のRカット(丸め)でめくれを予防。

- 夏場は撤去・保管して湿気溜まりを避ける。保管は立てかけ+乾燥剤が安心。

- ベッド:マットレス下に薄手フォーム+アルミを敷き、結露チェックを習慣化。

- すのこベッドは通気路を残しつつ面積8〜9割で敷く。四辺は5mm〜1cm控えて湿気の逃げを確保。

- 北側壁・窓際はコールドドラフト(下降冷気)の影響が大。ベッドスカートや隙間ストッパーで足元の冷気流入を遮断。

- 防湿シートとの併用は結露の発生位置が変わるため、朝晩に触診・目視で湿りを確認。必要なら週1で乾燥。

冬キャンプや車中泊での“地面からの冷え”までまとめて見直したい場合は、キャプテンスタッグ マット r値は?失敗しない選び方と注意点 や 寝心地を劇的に改善!コットとインフレーターマット併用のススメ もあわせてチェックしておくと、断熱層の組み立て方がより具体的にイメージしやすくなります。

小ワザ:歩行音が気になる場合は、アルミの上にフェルトやEVAの薄板を足して段差と音を同時に緩和。角の面取り(Rカット)でめくれ・引っかかりを予防し、帯電防止スプレーで埃の付着も軽減。配線・延長コードの下に通さないこと、ドアの開閉軌道や掃除ロボの走行も事前にチェック。

床側の対策に加えて、寝具そのものを変えて底冷えを抑えたい人も多いはずです。ベッドや布団の下にエアーベッドを組み合わせる選択肢については、[boomax エアーベッドの真相:失敗せず選ぶコツと注意点]で「底付き感」「騒音」「敷きっぱなしのリスク」まで詳しく解説しているので、床冷え対策を一歩進めたいときの参考になります。

敷き込み用の“合わせ買い”👇

窓には別解:断熱フィルム/プチプチとアルミの使い分け

窓の寒さの主因は“放射+対流”。とくに冷輻射(つめたさの光)が体感を大きく下げ、さらにガラス面で冷やされた空気が下降してコールドドラフト(足元に冷気が落ちる現象)を起こします。

室内側のガラスに断熱フィルム(やプチプチ)で薄い空気層を作ると、放射と対流の両方を同時に弱められます。空気層は数mm〜1cm程度が扱いやすく、厚すぎると内部で微小対流が起きやすい点に注意。カーテンの裾を床まで下げ、左右も壁に沿わせると落下流が弱まります。カーテンボックス(上部ふさぎ)や断熱ライナーつきカーテンも有効です。

アルミ面はカーテン裏の冷気反射に使うと相性が良いです。原則は室内側に光る面を向け、窓からの冷輻射を跳ね返すイメージ。直にガラスへ当てるより、フィルム/プチプチと併用して空気層+放射反射を重ねると、結露の発生位置もコントロールしやすくなります。

結露対策のコツ:端部を完全に密閉しすぎない(逃げ道を残す)/朝晩にサッと拭き取り/除湿運転や除湿剤の併用/換気口は塞がない。賃貸ならはがせる両面テープ+マスキングテープ下地で痕残りを防ぎましょう。

簡単手順(窓まわり要約):①採寸→②脱脂(アルコール)→③養生(マステ下地)→④貼付(中央から外へ空気抜き)→⑤目地補強。仕上げにカーテン裾を床ギリギリまで下げると対流抑制が効きます。

NG例:換気口やサッシの排水経路まで塞ぐ/ストーブ吹出口直近にアルミ面を露出/全面を過度に気密にして結露・カビを招く。季節の切り替え時は一度剥がして乾燥し、巻かずに平置きで保管すると再利用がスムーズ。

断熱の考え方は公的な省エネ情報が整理されています。基礎理解には環境省「家庭でできる省エネ」が有用です。(参照元:環境省)

窓まわりの人気アイテム👇

プチプチ vs アルミ:場所別の効果比較と併用レシピ

まずは“どの熱移動を抑えたいか”で選ぶと失敗しません。 床=伝導、窓=放射+対流、出入口=すき間風(対流)。下表は場所別の最適コンビと、仕上がりを左右する相性の良い併用をまとめたものです。

| 場所 | まず選ぶ | 併用ベスト | 理由 |

|---|---|---|---|

| 床(ラグ下) | 厚手フォーム+アルミ | 滑り止め・フェルト | 伝導対策が主。厚みが効く |

| 窓ガラス | プチプチ/断熱フィルム | カーテン裏にアルミ面 | 空気層+放射反射で冷輻射と結露を緩和 |

| 玄関・北側壁際 | 厚手アルミを立て掛け | 断熱パネル | 冷気の対流流路を遮る |

| 寝具 | マット下に薄〜中厚フォーム | ブランケットは体側に | 下向き伝導をカット、体側は放射反射 |

| 廊下・階段 | 厚手フォーム+アルミ | 防音マット・テープ固定 | 冷え+踏音を軽減、継ぎ目のめくれ防止 |

| 玄関ドア(内側) | 断熱パネル/厚手アルミ | ウェザーストリップ | すき間風と冷輻射を同時に抑える |

| キッチン・洗面所足元 | 厚手アルミ+マット | 滑り止めネット | 立ち仕事の足裏冷えと疲労感を緩和 |

| カーテン裏(窓まわり) | アルミ面を室内側 | プチプチ/断熱ライナー | カーテン内で放射反射、落下冷気も減る |

| 車中泊・車内 | 遮光サンシェード+アルミ | 凹凸用断熱マット | 放射+対流を抑制(※換気・安全最優先) |

| 押入れ・納戸の床 | 断熱マット | 除湿剤・スノコ | 結露起点を減らし、収納品を保護 |

使い分けのコツ

- 床は厚み、窓は空気層+反射、出入口はすき間封止が基本設計。

- アルミ面の向きは「暖かい側に光る面」。体を温めたい→体側、冷えを返したい→室内側。

- 全面気密はNG。8〜9割施工+週1乾燥で結露・カビを予防。

- 音・段差が気になる場所はフェルト/EVAを1層追加。目地はテープで固定。

- 季節の切替えは平置き保管で反りを防ぎ、再利用性を高める。

比較で迷ったら“人気ランキング”をチェック👇

アルミシート100均 防寒の効果を最大化する具体手順と安全チェック

- 貼り方で差が出る:ダイソー断熱シートの採寸〜貼付

- 安全チェック:ホットカーペット/床暖房の注意点

- 静音&結露対策:シャカ音・滑り・湿気の解決ワザ

- 体を包むなら:100均アルミブランケットの使い方

- アルミシート100均での防寒効果を最大化する総括(チェックリスト)

貼り方で差が出る:ダイソー断熱シートの採寸〜貼付

- 採寸:ガラス内寸−数mmでカット(端の浮き・剥がれ防止)。

- 脱脂:アルコールで枠とガラスを清掃。

- 養生:枠にマスキングテープ→両面テープなら上辺から貼る。

- 貼付:中央から外へ空気を抜き、端はヘラで密着。

- 仕上げ:目地は透明テープで補強、カーテン裾は床まで下ろして対流抑制。

— ここからプラスαで仕上がりが変わる補足ステップ —

6) 圧着:ヘラに不織布や古Tシャツを巻いて擦り傷を防止。放射状に押し出し、角は最後に軽く圧をかける。

7) 端部処理:四隅は45°のコーナーカットかRカットでめくれを予防。継ぎ目は2〜3mm重ね→透明テープでH字補強。

8) 環境条件:作業は10〜25℃・湿度40〜60%が目安。結露時や濡れた面は密着不良の原因になるため自然乾燥後に施工。

9) ガラスの種類:網入り・Low-E・熱線反射ガラスは熱割れリスクやメーカー指定がある場合あり。取扱説明を必ず確認。

10) メンテ:季節の切替え時に一度はがして乾燥→再貼付。目地の浮きやカビが無いか月1点検。

プロのコツ

- ロール癖は逆巻きして数分置き、平滑性を出してから施工。

- 静電気吸着タイプのみ微量の霧吹きが有効。両面テープ固定タイプに水はNG。

- 大判は仮置き→マスキングで仮固定してから本固定。

- サッシの排水経路や換気口は塞がない。窓開閉の可動域も事前確認。

剥がすときはドライヤーで温めて糊を軟化→ゆっくり除去。糊残りはシールはがしで。

さらに、プラヘラでガラスを傷つけないように端から少しずつ持ち上げ、糊は布にスプレーして拭き取り。金属スクレーパーは厳禁。

仕上がりチェックリスト

- 端部に浮き・白化・テープのはみ出しがないか。

- 目地が一直線で重なり幅が均一か。

- 24時間後、気泡が再発していないか。

- カーテン裾は床ギリギリで落下冷気を遮れているか。

作業小物の同時購入がラク👇

安全チェック:ホットカーペット/床暖房の注意点

- 取扱説明書の指示が最優先。メーカーが不使用とする素材・重ね順は厳守。

- 熱源直上へアルミ面を露出させるのは避ける。温度ムラや過熱の原因。

- 通気:全面を気密にせず、端部に逃げ道を作ると結露・カビを抑制。

- 見張り運用:初日は30分ごとに床の温度とにおいをチェック。異常があれば即停止。

- 重ね順の基本(OK例/NG例):

- OK例(ホットカーペット使用時):床材 → 滑り止め → ホットカーペット本体 → ラグ/カバー(※アルミは熱源の直上に入れない)。

- OK例(非加熱の床冷え対策):床材 → 滑り止め → 厚手フォーム+アルミ → ラグ。

- NG例:床材 → アルミ(露出) → ホットカーペット → カバー(過熱・温度ムラの恐れ)。

- 温度管理:素材の許容温度・可否は製品表示に従う。熱い/におい/変色/波打ちの兆候が出たらただちに停止し、十分に冷却。赤外線温度計で表面温度の傾向を把握すると安全。

- 居住者の安全:小児・高齢者・ペットは低温やけどに注意。長時間同じ姿勢は避け、こまめに位置替えとオフタイマーを活用。

- 床材との相性:PVC(クッションフロア)は変色・粘着移行の可能性、天然木はワックス変質の恐れ。目立たない場所で試し敷き→問題なければ本施工。

- 電源・配線:タコ足配線/定格超過は厳禁。ドラム式延長コードは巻いたまま使用しない(発熱)。プラグの発熱・緩みを定期点検。

- 床暖房の種類確認:温水式/電気式で適合素材・上限温度が異なる。取説・管理会社・施工会社へ確認し、指定外の断熱材は使わない。

- 結露・湿気管理:断熱層で温度差が出来やすいため、週1回の乾燥と8〜9割面積を守る。北側・窓際は特にめくって点検。

- 清掃と薬剤:帯電防止スプレー等は完全乾燥後に使用。アルコール・溶剤は素材により表面ひび割れの恐れがあるため説明表示を遵守。

- 異常時対応:焦げ臭・白煙・変色・異音を感じたら即時OFF→プラグを抜く→冷却。再使用せずにメーカーへ相談。

- 防災配慮:可燃物(新聞紙・毛布の折り重ね)を近くに置かない。火災報知器・消火器の位置を確認し、就寝中はタイマーで過熱を防ぐ。

温度管理の補助に👇

静音&結露対策:シャカ音・滑り・湿気の解決ワザ

- シャカシャカ音:布系ラグやフェルト層を上に重ねる。1〜3mmのフェルトを全面に入れると擦過音と足当たりが改善。角のRカットや表面を布で覆うと歩行時の“パリパリ音”も低減。

- ズレ・段差:滑り止めネット+外周をテープ目張り。L字留めで四隅を固定し、継ぎ目は透明テープでH字補強。キャスター通路や椅子足元には薄手EVA(1〜2mm)を一層かませて段差・摩耗を抑える。

- 結露:面積を貼り切らない(8〜9割)、週1回めくって乾燥、除湿剤を併用。北側・窓際は毎朝の結露拭きと日中の換気を加えると再発が減る。湿度計で**45〜60%**を目安に管理し、吸湿シートも活用。

- 掃除:静電気で埃を呼びやすい。帯電防止スプレーが効く。乾拭きモップ→低出力の掃除機→固く絞った水拭きの順が無難。アルコール・溶剤は素材により白化・ひび割れの恐れがあるため表示を遵守。

- 防音強化:玄関・廊下はラグ+フェルトの二層にすると固体伝搬音が減る。厚みを均一に保ち、目地の段差を作らないことがポイント。

- 保管・メンテ:シーズンオフは平置きで完全乾燥→巻かずに保管。防湿剤を同梱し、直射日光・高温は避ける。折れ跡がついた場合は逆巻きで矯正。

- 安全のひとこと:スプレー類は完全乾燥してから使用。可燃物は近づけず、小児・ペットが剥がして口に入れないよう端部固定を徹底。

対策アイテムのまとめ買い👇

体を包むなら:100均アルミブランケットの使い方

- 面の向き:体側にアルミ面を向けると放射反射の恩恵が大きい。銀面=体の熱を戻す、外側=外気からの冷輻射を遮ると覚えると迷いにくい。片面アルミはアルミ面を内側、両面アルミは内側優先でOK。

- 風よけ:上から布ブランケットを重ねると遮風+保温が安定。裾と首元をすき間なく覆うと落下冷気が減る。洗濯ばさみや養生テープで仮固定すると就寝中のめくれを予防。

- 就寝:顔周りの呼気で湿りやすい。通気を確保し、結露で冷える前に交換。素肌に直当ては汗冷えを招きやすいので、薄手コットン→アルミ→布ブランケットの三層が快適。

- 非常用:軽量・小型で携行向き。耐久は低いので使い捨て前提。非常持出袋には2〜3枚入れて敷く用/掛ける用を分けると汎用性が上がる。ホイッスル代わりに反射面で合図(昼間の視認性向上)も可。

- 重ね着レシピ:屋内は薄手インナー→アルミ→フリース、屋外はインナー→中間着(フリース等)→アルミ→シェルが基本。音(カサカサ)が気になる場合はアルミの上に柔らかい布を一枚挟むと静か。

- サイズと形状:大判シート型は全身包みやすく、ポンチョ型は作業・避難行動がしやすい。角をRカットし、首元はタオルでロールすると肌当たりと密閉性が向上。

- アウトドア応用:地面側に断熱マット→アルミの順で敷くと地面冷え(伝導)が緩む。風下に向けて裾を固定し、簡易シェルターとしても活用可能。直火・高温物体との接触はNG、一酸化炭素中毒の恐れがある密閉燃焼も厳禁。

- 安全注意:乳幼児・高齢者・ペットは窒息・過覆いに注意。電気毛布・湯たんぽと併用する際は取説の可否を確認し、高温部と直接接触させない。火気・ヒーターから十分に離す。

- メンテと再利用:小さな破れは透明テープで補修。使用後は完全乾燥→平置き保管。濡れ・汚れは固く絞った布で拭き取り、強い溶剤は避ける。再利用タイプもあるが、100均品は基本ディスポと割り切ると扱いが楽。

地面からの冷えをしっかり断ちたい場合は、アルミブランケットだけでなく“厚手の断熱マット”との組み合わせが効いてきます。たとえば冬キャンプ向けの極厚マットとしては、実測R値や寝心地を詳しくレビューしている[モンドキング3Dの使用感は?冬キャンプに向くのか徹底レビュー]もチェックしておくと、「どのくらいの厚みを足せば安心か」がイメージしやすくなります。

非常用・就寝補助の定番👇

アルミシート100均での防寒効果を最大化する総括(チェックリスト)

- 厚手フォーム入りは床冷え対策の主役。

- 薄手単層は窓まわりや補助に回す。

- ダイソー500円厚手はサイズとコシで扱いやすい。

- セリア・キャンドゥはロールやサイズで選ぶ。

- プチプチ/断熱フィルム+アルミで窓の放射と対流を同時に抑える。

- 滑り止め・フェルトで音と段差を緩和。

- 端部の養生でめくれ・つまずきを予防。

- 8〜9割面積施工と定期乾燥で結露・カビを抑止。

- ホットカーペット直上にアルミ露出はNG。

- 初日は見張り運用で過熱・異臭のチェック。

- カーテン裾を床までで冷気の落下流を止める。

- ベッドはマット下に薄〜中厚フォームを。

- 玄関・北壁は立て掛け遮風が効く。

- 清掃は帯電防止で埃を抑える。

- 用途別に“放射/伝導/対流”のどれを抑えるかを常に意識する。

特に寝具まわりの底冷えを本気で潰したい場合は、「アルミシート+マット+コット」のレイヤー設計まで踏み込んでおくと安心です。キャンプ実例ベースで詳しくまとめている[寝心地を劇的に改善!コットとインフレーターマット併用のススメ]も合わせて読むと、チェックリストで挙げた“放射/伝導/対流のどれを潰すか”を、実際の装備構成に落とし込みやすくなります。

人気の関連カテゴリをまとめて比較👇(迷ったらここから)

最新の価格・在庫・お届け日をこちらから確認できます👇

次の一歩はこちら▶ 窓際の“隙間風”を無穴で遮断する方法 を解説

【曲がるカーテンレール(穴不要)】

- 足先の冷えを厚底&起毛で軽減

【ALVISTO ルームスリッパ】 - R値の理解で重ね順を最適化

【キャプテンスタッグ マットのR値考察】