Naturehikeテントレビュー完全ガイド|人気モデル比較・評判・選び方と使いこなし術

Naturehikeのテントは、低価格ながら軽量性と機能性を兼ね備えたコストパフォーマンスの高さで、多くのアウトドア愛好家から支持を集めています。ソロキャンプやツーリングキャンプ、ファミリーでのオートキャンプはもちろん、標高の高い登山や厳しい気象条件下での冬キャンプにまで対応できるモデルも存在し、その用途は非常に幅広いのが特徴です。

さらに、収納サイズのコンパクトさや設営・撤収のしやすさも評価されており、初心者から上級者まで満足できるラインナップが揃っています。

しかし、クラウドアップ2やスパイダー1、ワンタッチテント、さらにはCloud PeakやMongarなど多くのモデルが存在するため、「どれを選べばいいのか」「ネットやSNS上の評判は信頼できるのか」「雨漏りや寒さへの耐性は十分なのか」といった疑問や不安を抱く方も少なくありません。

この記事では、Naturehikeテントレビューを通して各モデルの実際の使い心地やスペックの詳細、素材や構造の違い、耐寒・防水性能の検証結果、設営手順やメンテナンスのコツまで幅広く解説します。

さらに、登山や冬キャンプで失敗しないためのモデル選びのポイントや、購入後の長期使用を見据えたメンテナンス方法も具体的に紹介し、記事を読み終えるころには、自分のアウトドアスタイルに最も合ったNaturehikeテントが明確にイメージできるはずです。

Naturehikeテントレビューでわかるモデル別特徴と選び方

- ネイチャーハイククラウドアップ2プロの特徴と最新モデルの進化

- クラウドアップ2とクラウドアップ2プロの違いを徹底比較

- ネイチャーハイク スパイダー1の軽量性と設営性レビュー

- ネイチャーハイク ワンタッチテントの手軽さと耐久性

- 登山向けネイチャーハイク テントの選び方とおすすめモデル

ネイチャーハイククラウドアップ2プロの特徴と最新モデルの進化

Cloud Up 2 Proは従来モデルに比べて総重量が約1.53kgと軽量化され、長距離のアプローチや縦走でも体力消耗を抑えられるのが大きなメリットです。耐水圧はPU4000mm以上のフライシートにアップグレードされ、にわか雨だけでなく降り続く雨天でも安心して滞在できます。

素材には20Dシルナイロン生地を採用し、コーティングの耐久性と引き裂き強度が向上、結果として長期の使用でも性能が落ちにくい設計になっています。さらに、パッキング体積も抑えられており、細長いスタッフサック形状はザック内のデッドスペースに収まりやすく、携行バランスの最適化にも貢献します。

さらに、ポール構造の最適化により設営時の安定性と作業性が改善。強風下でもフレームがしっかり自立し、クリップ式の吊り下げでインナーを素早く取り付けられます。ベンチレーションの配置見直しで通気が良くなり、結露の発生も軽減。

前室はクッカーや靴を置くスペースに余裕があり、悪天候時の出入りもスムーズです。ジッパーはダブルスライダーで開閉方向の自由度が高く、グローブ装着時でも操作しやすい大きめプルタブを備えています。

ガイポイントは視認性の高い反射材付きラインに対応し、ペグやロープのアップグレードでさらなる耐風性を引き出せます。総じて、ソロやデュオでの山岳泊に最適なうえ、バックパッキングや週末のミニマルキャンプまで幅広いシーンに対応できる汎用性の高いアップデートが施されています。

フットプリント併用によるファストフライ(フライ+フットプリント)運用にも適し、雨天時の素早い設営や軽量化にも有効。前室はタープポールやトレッキングポールでキャノピー化でき、調理や出入りスペースの拡張が可能です。ロットや個体差を考慮して、長雨前にはシーム処理の点検を行うと安心して長期運用できます。

人気のCloud Up 2 Proはこちらをチェック👇

AmazonでCloud Up 2 Proを探す /楽天でCloud Up 2 Proを探す/Yahoo!ショッピングで探す

参照元:Naturehike公式ショップ

クラウドアップ2とクラウドアップ2プロの違いを徹底比較

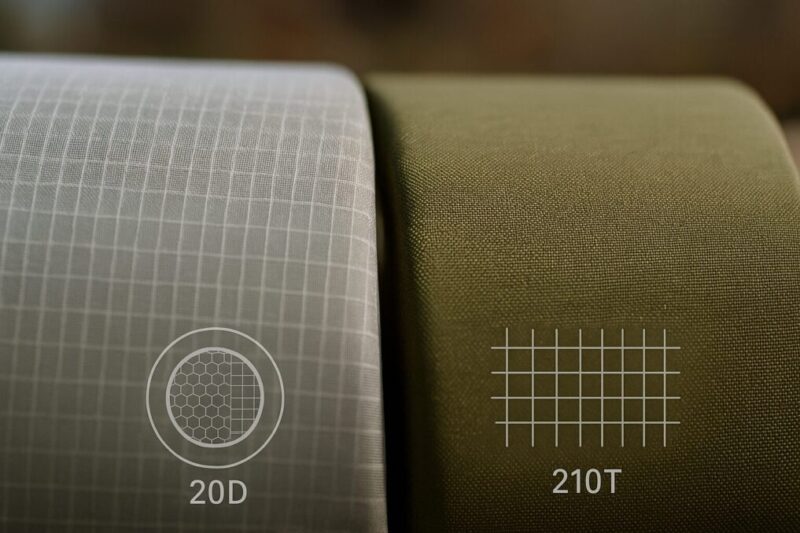

両者の大きな違いは生地(20D vs 210T)・重量・防水性能・価格です。数百グラムの重量差でも、長時間歩行や標高差の大きい登山では体力消耗に直結します。また、20Dシルナイロンと210Tポリエステルでは質感や撥水持続性、結露の感じ方にも差が出ます。

主要スペック比較(代表値・実測は個体差あり)

| 項目 | Cloud Up 2 | Cloud Up 2 Pro |

|---|---|---|

| 生地 | 210Tポリエステル(PUコート) | 20Dシルナイロン(シリコン/PU) |

| 総重量 | 約1.73kg | 約1.53kg |

| フライ耐水圧 | PU3000mm 目安 | PU4000mm 目安 |

| ポール | アルミ合金 | アルミ合金(軽量化設計) |

| 価格帯 | 低め(入門向け) | やや高め(軽量重視) |

| 前室 | 小〜中(1人+装備) | 中(1人+装備に余裕) |

| 付属品 | フットプリント同梱のセットが多い | 同左(地域・時期により異なる) |

選び分けの基準

- 歩行距離が長い/登山用途がメイン→ Pro(軽量・高耐水)

- 予算重視/オートキャンプ中心→ Cloud Up 2(十分な性能)

- 風が強い場所や長雨の可能性→ Pro(高い耐水圧&生地強度)

補足(生地と縫製の一般論)

- シルナイロンは軽量で引き裂きに強い反面、熱圧着テープが載りにくいため、モデルによってはユーザーによるシームシーリングが推奨される場合があります。

- ポリエステルは濡れても伸びにくく扱いやすいが、重量はナイロン系より重くなる傾向。

生地の「20D」「210T」の意味や耐水圧(Hydrostatic Head)の考え方は、下記の解説が参考になります。参照元:REI: Backpacking Tentの選び方 / REI: テントの防水・メンテ

2モデルの最安値を比較するなら👇

Naturehike Cloud Up 2:

Amazon / 楽天/Yahoo

Naturehike Cloud Up 2 Pro:

Amazon / 楽天 /Yahoo

ネイチャーハイク スパイダー1の軽量性と設営性レビュー

Spider 1は**幅約95cm・実運用重量約1.1kg(フライ+フットプリント)**と非常に軽量で、UL(ウルトラライト)装備やバイクパッキング、ソロ縦走に好適です。シングルポールで素早く形になるため、設営3〜5分を目安に設置可能。インナーはメッシュ比率が高く、通気性と結露抑制に優れます。

運用のヒント

- 風に弱いサイトでは低く張る(フライ裾を地面に近づける)。

- 付属ペグをY型やV型の軽量強化ペグに入れ替えると耐風性が向上。

- 前室はミニマムなので、クッカーはアルコール/固形燃料の小型が相性良し。

一方で、保温性は低めのため、春〜秋の3シーズン主体。晩秋〜冬に運用するなら、マットのR値を上げる、インナーライナーやダウンパンツを併用するなどの対策が必要です。前室はコンパクトですが、ソロ用クッカーや靴を置くスペースは確保できます。張り綱(ガイライン)を適切にテンションすることで、横風に対する耐性が大きく向上します。

公園デイキャンプや舗装サイト中心で「ペグが刺さらない場所も多そう…」という人は、

テントをペグなしで固定の裏ワザと失敗回避術 公園・舗装でも安心

もあわせて読んでおくと安心です。自立式テントの選び方からウェイト固定の目安、風が強い日の撤収判断まで、Spider 1を含めた軽量テント運用と相性のよいノウハウがまとまっています。

Spider 1の最新価格と在庫をチェック👇

AmazonでSpider 1を探す /楽天でSpider 1を探す /Yahooで探す

ネイチャーハイク ワンタッチテントの手軽さと耐久性

ワンタッチ構造により1〜2分で設営可能。ポール一体型のため設営ミスが少なく、ビギナーやファミリーに人気です。室内空間はやや背が高く、出入りのしやすさも良好。前室に荷物や濡れ物を置ける点も使い勝手が高いポイントです。

防水メンテ用品を探す👇

Amazonでシームシーラー/撥水剤を見る /楽天で見る /Yahooで見る

安全と耐久のチェック

- 強風予報の日はサイトの風裏を選ぶ。砂地やふかふかの地面では長めのペグを用意。

- 収納時はフレームのショックコードのねじれを解いておくと寿命が延びます。

- 直射日光下での長時間放置は生地劣化を招くため、日陰保管やフライのローテーションが有効。

留意点として、強風時の耐風性はクロスポール型に劣る場合があります。海辺や高原など風の通り道では、ペグの打ち直しや風下への設営、余ったガイラインの追加などで補強しましょう。用途は春〜秋の3シーズンが中心ですが、インナーにメッシュ面積の小さいタイプを選ぶ、フライのスカート有無を確認するなど、冷えに対する配慮で対応範囲を広げられます。

ワンタッチテントの売れ筋はこちら👇

Amazonでワンタッチテントを探す /楽天で探す /Yahooで探す

登山向けネイチャーハイク テントの選び方とおすすめモデル

登山用では重量・耐風性・防水性・設営の速さが判断軸。標高が上がるほど風と寒さの影響が増すため、フレームが自立するダブルクロスポールや、ガイポイントの多いモデルが安心です。

- UL志向(軽量重視):Cloud Up 2 Pro/Spider 1 … 行動距離が長い縦走やミニマル装備に適合。

- 厳冬期・高所:Cloud Peak 2(4シーズン) … 風雪への耐性と居住性のバランスが良い。

- バランス型:Mongar 2 … 前室の使い勝手と設営性が高く、初めての山岳泊にも。

用途→推奨モデル 早見表

| 用途/季節 | 軽量最優先 | バランス重視 | 厳冬・風雪 |

| ソロ縦走(3シーズン) | Spider 1 | Cloud Up 2 | — |

| テント泊デビュー | Cloud Up 2 | Mongar 2 | — |

| 秋〜初冬の稜線 | Cloud Up 2 Pro | Mongar 2 | Cloud Peak 2 |

| 厳冬期 | — | — | Cloud Peak 2 |

チェックポイント:20D生地+シリコンコーティングの軽量・高撥水、フライ耐水圧3000mm以上、ガイラインの追加、ペグの軽量化など。パッキング時はポールを外付けし、ザック内のデッドスペースを減らすと快適です。

夜間の稜線テント泊では視界と手元の安全も重要になるので、

WAQのヘッドライトは買い?違いと選び方・快適化のコツ

のように登山・キャンプ向けヘッドライトの選び方も合わせて確認しておくと、「テント+照明」のセットで装備バランスを決めやすくなります。

登山向け人気モデルをチェック👇

Naturehike Cloud Peak 2:

Amazon /楽天 /Yahoo

Naturehike Mongar 2:

Amazon /楽天 /Yahoo

h2-2:Naturehikeテントレビューで知る耐寒・防水性能と使用のコツ

- ネイチャーハイク 評判と実際のユーザー口コミまとめ

- ネイチャーハイクテントは寒い?冬キャンプでの実力検証

- naturehike cloudup2 組み立て方と設営のコツ

- 20Dと210Tの違いと選び方のポイント

- ネイチャーハイクのテントは雨漏りするのか実験レビュー

- Naturehikeテントレビューの総括

ネイチャーハイク 評判と実際のユーザー口コミまとめ

レビューサイトやSNSでは「コスパが高い」「登山でも十分使える」といった好意的な意見が目立ちます。具体的には、設営の容易さ・重量の軽さ・価格対性能が高評価の中心。一方で、「ジッパーの滑りが渋い」「前室が狭い」「結露が多い日がある」といった改善要望も散見されます。

ユーザー声(要約):

- Cloud Up 2:価格の割にしっかり使える/総重量は許容範囲(YAMA WALK要約)

- Spider 1:超軽量でツーリングに最適/寒い季節は工夫が必要(個人ブログ要約)

- ワンタッチ系:設営が速く家族キャンプで便利/強風時は補強必須(ECレビュー傾向)

参考になる長期レビュー:参照元:YAMA WALKレビュー / REI: Best tentsガイド / Hiking South Africa: Cloud Up 2レビュー

レビュー件数の多い順で見るなら👇

AmazonでNaturehikeテントのレビューを見る/楽天のレビューを確認 /Yahooショッピングの評価を見る

ネイチャーハイクテントは寒い?冬キャンプでの実力検証

メッシュ面積が大きいモデルは通気が良い反面、対流冷却が起きやすく冬は寒さを感じます。対応策としては、(1) スカート付きフライの採用、(2) 入口やベンチレーションの開閉で通気量を調整、(3) グランドシート+断熱性の高い**スリーピングマット(R値)**を使う、の3点が基本です。

R値の目安(ASTM F3340準拠の一般的な体感)

| シーズン/環境 | 推奨R値の目安 |

| 春〜秋(低地) | 2.5〜3.5 |

| 晩秋〜初冬(山間) | 4.5〜5.0 |

| 厳冬期(氷点下/積雪) | 6.0以上 |

R値(Thermal Resistance)は断熱性能の指標で、数値が高いほど暖かく感じます。冬期はR値4.5〜5.0以上が目安で、厳冬期は6以上を推奨。これは寝袋だけでなく地面からの冷えを遮断するために重要です。参照元:ASTM F3340-22(スリーピングマットのR値規格) / Therm-a-Restの解説

実際の冬キャンプレイアウトやストーブ運用のイメージを掴みたい場合は、

アメニティドームは冬キャンプ対応?スノーピークで暖かく過ごす方法

もチェックしておくと、「どの順番で防寒装備を足していくべきか」「テント内のレイアウトでどこまで暖かさが変わるか」が具体的にイメージしやすくなります。Naturehikeでも応用できる冬運用の考え方として相性が良いです。

加えて、冷気溜まりを作らないレイアウト(荷物で風の通り道を塞がない)、濡れ物を前室に分離、就寝前にホットドリンクで体温を上げるなど、細かな運用も効果的です。

冬キャンプ向けマットを比較する👇

AmazonでR値の高いマットを探す /楽天で探す /Yahooで探す

naturehike cloudup2 組み立て方と設営のコツ

- グラウンドシートを広げ、風上を背に設営位置を決める(背の高い草や水たまりは避ける)。

- メインポールを組み、色分けのスリーブ/ハブに差し込む。

- クリップでインナーを吊り下げ、四隅を均等なテンションで固定。

- フライシートを被せ、バックルやトグルで留める。

- 主要ペグを四隅→前室の順に打ち、ガイロープで対角線方向にテンション。

悪天時のフライ先行ピッチ(可能なセット/フットプリント使用時)

- フットプリントとフライを先に連結→ポールを組んで自立→雨に濡れない状態でインナーを吊るす。

- メリット:インナーを濡らしにくい/撤収時も逆順で素早い。

よくある失敗と対策

- ポールを無理に曲げる → 角度はポール任せにし、スリーブを先に整える。

- テンションの左右差 → 対角を同じ長さに張る。

- 前室が狭い → フライの張り出し角度を調整して容積を確保。

撤収のコツ:フライ→インナー→ポールの順で完全乾燥が理想。濡れた場合はザック外付けで通気を確保し、帰宅後に即乾燥・陰干しを。

なお、強風や設営ミスなどで万が一ポールが曲がってしまったときは、

テントポールの曲がり修理、失敗しないコツと注意点〖現地対応〗

を事前に読んでおくと安心です。現地でできる応急処置からリペアパイプ選び、純正部品への交換判断までまとまっているので、「曲がった=即買い替え」にならず出費を抑えやすくなります。

あると便利な関連ギア👇

Naturehike フットプリント:

Amazon /楽天 /Yahoo

タープポール(前室キャノピー化):

Amazon /楽天 /Yahoo

20Dと210Tの違いと選び方のポイント

Denier(デニール, D)は糸の太さ(線密度)の単位で、数値が小さいほど軽く薄い生地になります。一方のT(Tex/Thread countの表記に由来)は織り密度を示すことが多く、210Tは織りの詰まり具合を意味します。一般に、20Dは軽量・しなやか、210Tは強度とコストのバランスに優れます。

- 20Dナイロン(シリコン/PU):軽量・高い撥水/やや高価・熱に弱い

- 210Tポリエステル(PU):耐UV・寸法安定/やや重い・濡れ感が残りやすい

保管とメンテの鉄則

- PUコーティングは加水分解に弱い→完全乾燥&高温多湿を避ける。

- DWR(撥水)は使用で低下→洗浄→撥水リフレッシュのループを回す。

選び方の目安:登山・縦走→20D、オートキャンプ・予算重視→210T。耐水圧は3000mm以上を目安にし、縫い目(シーム)の処理状態もチェックしましょう。参照元:Outside Online: tent coatings & denier

素材選びに迷ったら補修用品もチェック👇

ネイチャーハイクのテントは雨漏りするのか実験レビュー

一般にPU3000mm以上の耐水圧があれば日本の通常降雨では十分。とはいえ、実地では縫い目(シーム)やファスナー部が最初の弱点になりやすく、初期不良や経年劣化でにじみが発生することがあります。対策は、(1) 乾燥した状態でシームシーラーを塗布、(2) フライの撥水(DWR)をリフレッシュ、(3) 保管前の完全乾燥で加水分解を防ぐ、の3点です。参照元:REI: テント修理ガイド

メンテナンススケジュール(目安)

- 使用10泊ごと:洗浄→DWRリフレッシュ

- 濡れた撤収時:帰宅当日中に完全乾燥→風通し保管

- シーズン前:シームチェック→ピンホール補修

さらに、設営角度とテンションで雨だまりを作らないこと、前室での調理は結露の増加と一酸化炭素のリスクがあるため避けることもポイントです。

Naturehikeのテントレビューで見えた総括

- 価格に対する性能の高さが魅力(コスパ最強クラス)

- 登山〜キャンプまで幅広く対応可能(モデル選択で守備範囲が広がる)

- 軽量モデルは寒さ対策必須(R値や衣服で補う)

- Proモデルは軽量化・耐水性向上で長距離山行に有利

- 設営は初心者でも簡単(吊り下げ式&色分けで迷いにくい)

- 20Dと210Tで用途が変わる(軽量性 vs 耐久・価格)

- 強風時はガイロープ必須(対角テンションで安定)

- 防水性は高いがメンテが必要(DWRリフレッシュ&シーム補修)

- スパイダー1はUL向け(軽量最優先のソロに適合)

- ワンタッチは初心者・家族向け(設営最速/耐風は要補強)

- 雨漏りはメンテで防げる(保管前の完全乾燥が肝)

- 冬はスカート付きを推奨(通気とのバランス調整)

- 国内代理店経由なら保証安心(サポート・交換対応の明確さ)

- 外部レビュー評価も高い(長期使用レポートで裏付け)

- Cloud Up 2はコスパ重視、Proは軽量・耐水重視

迷ったらこの2つを比較👇

Naturehike Cloud Up 2:

Amazon / 楽天 /Yahoo

Naturehike Cloud Up 2 Pro:

Amazon / 楽天 /Yahoo

ブランド横断で探す:

AmazonでNaturehikeテント一覧 /楽天で一覧 /Yahooで一覧

最新の価格・在庫・お届け日をこちらから確認できます👇

次の一歩はこちら▶ 地面凹凸と底冷えを同時に解決 を解説

【コット×インフレータブルの最適セットアップ】

関連記事をひらく(設営と寝床の最適化)

- 前室拡張で雨天時の動線を確保

【ヘキサタープ×ムササビ設営のコツ】 - 曲がり補修で買い直しコストを回避

【テントポールの曲がり修理ガイド】