オピネルナイフ分解・メンテ大全|ピン抜き・ロックリング固い・開閉が重い・黒錆加工・穴あけ・カスタム

オピネルを手にした多くの人が最初につまずくのは「分解したいのにピンが抜けない」「ロックリングや開閉が固い」「黒錆加工や穴あけなどのカスタムを安全にやりたい」の3点です。さらに、木製ハンドルの湿気による膨張や砂噛みで動作が渋くなる、刃のセンターがずれて当たりが出ない、食品用途で使うためにどのオイルを選ぶべきか、といった細かな悩みも少なくありません。作業時間の目安や難易度、必要な工具の代替案まで事前に把握しておくことで、失敗や無駄買いを防げます。

この記事では、オピネルナイフの分解を中心に、ピン抜きのコツや固着解消、メンテ・カスタムの手順を失敗しにくい順序で整理しました。

合わせて、作業前チェックリスト(刃の遊び/ロックの効き/木部の含水)、再組立て後のクリアランス調整、仕上げの防錆・保護、そしてよくある失敗例と回避策も盛り込み、実践しやすい形でまとめています。必要な工具・消耗品にすぐアクセスできるよう、各見出しの適切な位置に検索リンク(Amazon/楽天/Yahoo!)を自然に挿入し、ポチップなどの価格比較を活用した最短購入導線も意識しました。

※刃物の分解・加工はケガと破損のリスクがあります。保護手袋・保護メガネを着用し、平坦で滑りにくい作業台を用意し、刃先は養生テープ等で保護したうえで、非利き手を打撃方向から外して作業してください。叩打は弱く・まっすぐ・複数回を基本とし、無理と感じたら一旦潤滑・加熱・休止でリスクを下げましょう。分解や改造はメーカー保証が無効になる場合があります。地域の条例や持ち運び規制も確認してください。

分解や改造はメーカー保証が無効になる場合があります。地域の条例や持ち運び規制も確認してください。ナイフ全般の法律とマナーを整理したい人は、swiss+tech ナイフを題材に法令と携行ルールをまとめた解説記事も合わせてチェックしておくと安心です。

詳しい保守の基本は**OPINEL公式のガイド**も参照してください(参照元:OPINEL Official)。

オピネルナイフの分解で押さえておきたい基本とトラブル解消法

- ピンが抜けないときの対処法

- ピンの代用品として使えるもの

- 分解の手順をステップ解説

- ロックリングが固くて回らない原因と緩め方

- 開閉が固いときの調整テクニック

ピンが抜けないときの対処法

オピネルの分解で最も多い悩みが「ピンが抜けない」ケースです。ピンはリベット状に両端がかしめられており、木部の膨張(湿気・オイルの過浸透)や微錆で固着しやすいのが特徴。さらに作業台の当て方が甘いと衝撃が逃げて動かず、むやみに強打して木部割れや座屈を招きます。まずは原因を切り分け、支持(当て)・潤滑・小さな力の反復で安全に外すのが基本です。

工具と準備:2〜3mmのポンチ(先端フラット)、軽量ハンマー(100〜200g)、当て台(ベンチブロック/空ソケット)、浸透潤滑剤(556系)、マスキングテープ、保護手袋・保護メガネを用意。刃先は養生テープで覆い、ハンドルに鉛筆で基準線を引いて位置関係(リング向き・刃のセンター)を記録しておきます。

正しい当て方:ハンドルのピン直下に穴のある当て台(または口径の合うディープソケットの口)を置き、ピンが自由に下へ逃げられる状態を作ります。これができていないと、いくら叩いても動きません。

手順(基本):

- 潤滑剤を浸透させ、10〜30分放置。必要に応じて一晩。

- 2mmポンチで軽くセンターを作る→3mmに段階アップ。

- 弱く・まっすぐ・複数回の小打撃で少しずつ押し出す(10〜15打で動かなければ一旦中断)。

- 進みが悪い場合は**低温加熱(ドライヤーで60〜70℃相当)**で金属を膨張させ、再度トライ。

- それでもダメなら温冷差を活用。ピン周りを軽く冷やしてからロックリング側を温め、再挑戦。

詰まったときの対処:ピン端が潰れてキノコ状(マッシュルーム)になったら、先端をヤスリで面一に整えてから再度叩きます。叩き傷を避けたい場合は真鍮当てや薄い木片を併用。無理は禁物で、動かないと感じたら再潤滑→休ませる→当ての見直しをループします。

代替工具の小ネタ:ポンチが無ければ釘抜き用の細いポンチ代替(ネイルセット)や使用済みドリルのシャンクで代用可能(先端は平らに整える)。ハンマーは小型のプラスチックハンマーでも可。いずれも真っ直ぐ当てることが最重要です。

安全上の注意:万力で過度に締め付けて潰す、刃をテコにしてこじる、高温で木部を焦がすといった行為は厳禁。作業のたびに割れ・欠け・センターずれを確認し、異常があれば中止しましょう。

人気の工具・消耗品はこちらからチェック👇

ピンの代用品として使えるもの

純正ピンを再利用できない場合には、ステンレスリベットや真鍮棒で代用が可能です。直径は3mm前後を基準に調整します。ただし、代用品を使うとオリジナルの耐久性や安全性に差が出るため、可能であれば純正部品の使用が推奨されます。

材質選びのポイント:真鍮は加工しやすく、かしめ(リベット)作業が楽で見た目も温かみがあります。一方、ステンレス(SUS304/316)は耐食性に優れ、屋外使用や食品用途でも安心な反面、硬くて整形が難しいため作業難易度は高めです。食品に触れる可能性がある人は鉛フリー真鍮やSUS304/316を選ぶと安心感があります。

サイズの決め方:まずノギスで元のピン径と刃軸・ハンドル側の穴径を実測します。多くの個体で3.0mm前後が目安ですが、0.1mm単位の個体差があります。切断長は元ピンの実測+2〜3mm(両端のかしめ代)を確保し、仕上げ研磨を見越して余裕を持たせます。無闇に穴を拡張するとガタや復旧不能になるため、リーマーでの微調整は**±0.1〜0.2mm以内**に留めるのが安全です。

候補と特徴(ざっくり比較)

- 真鍮棒(丸棒):加工しやすい/色味が馴染む/耐食は中程度。屋内・軽アウトドア向け。

- ステンレスリベット:耐食性・強度に優れる/かしめが固い。海辺や雨天使用が多い人に。

- シカゴスクリュー(バレルナット):分解・再調整が容易/**緩み止め(低強度ロック剤)**必須/外観が変わる。メンテ頻度が高い人向け。

基本の作業フロー

- 代用品を所定長に切断→2) 端面を面取り・バリ取り→3) 仮組みで刃のセンターとロックの効きを確認→4) 両端をかしめて固定→5) 仕上げに研磨して段差や尖りを除去。かしめは弱い打撃を複数回が原則で、強打は木部割れやキノコ状潰れを招きます。

ネジ式(シカゴスクリュー)を使う場合の注意:締め付けトルクは1〜2N·m未満の軽締めから微調整し、低強度のねじロック剤で振動対策を。金属同士の電食を避けるため、異種金属の組み合わせでは定期点検を行いましょう。

よくある失敗と回避策:

- 長さが足りない→かしめ代が確保できず片緩み。+2〜3mmを確実に取る。

- 穴の拡張しすぎ→ガタが出る。リーマーは短時間・小刻みで確認しながら。

- 端面のバリ残り→開閉時に引っかかり。#600〜#1000のペーパーで面取り。

- 硬材での過打撃→木部割れ。当て台を適切に入れ、弱打の反復で進める。

人気の素材はこちらからチェック👇 - Amazonで「真鍮丸棒 3mm」を探す / 楽天で探す /Yahoo!で探す

- Amazonで「ステンレス リベット」を探す / 楽天で探す /Yahoo!で探す

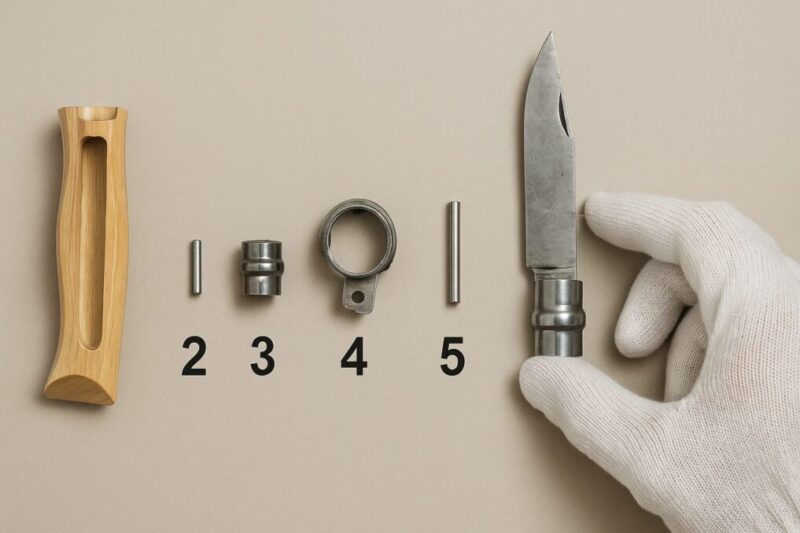

分解の手順をステップ解説

作業前に、刃先は厚めの紙や布・養生テープで完全に保護し、平らで安定した作業台を確保してください。推奨工具は、細目ポンチ(2.5〜3mm)、軽量ハンマー(200–300g)、当て金(小型アンビルや硬い真鍮ブロック)、プライヤー、潤滑剤、当て木(端材)、マスキングテープ、無地の小袋(外したパーツの紛失防止)です。さらに、ロックリングの合わせ位置とピンの裏表は極細マーカーで事前にマーキングしておくと再組立てがスムーズです。

基本の流れは以下の通りです。

- ロックリングを外す。

- ピンを抜く(ハンマーとポンチ使用)。

- 刃とカラーを取り出す。

- ハンドルの内部を清掃する。

- 逆手順で再組立てする。

各ステップのコツ

- 1|ロックリング:軽く潤滑剤を差してから、薄い当て木越しにリングをわずかにこじると外しやすくなります。変形を避けるため、一点に力を集中させないのがポイント。

- 2|ピン抜き:ハンドルを当て金の穴の上にまたがせ、ピンの頭側からポンチで短く・まっすぐ叩きます。木部が沈む柔らかい面では打撃が逃げるためNG。ピン端が面取りされている側(わずかに広がって見える側)が打ち出し方向の反対になりやすいので、事前確認を。

- 3|刃とカラー取り出し:抜けた直後はオイルで滑りやすいので、無地の布手袋を着用。カラーは上下向きの取り違いが起きやすいので、外す前にスマホで1枚写真を撮っておくと復元ミスを防げます。

- 4|内部清掃:木粉・金属粉・錆を無水アルコールや中性洗剤で除去。木部が膨張していた場合は、当たり面だけをごく薄く(数ストローク)研磨し、広い面は削りすぎないこと。

- 5|再組立て:カラーの向きを合わせ、刃を収めたらピンを垂直に通し、当て金の上で軽くカシメます。最後にロックリングを装着し、開閉を数十回繰り返して初期なじみを出すと動作が安定します。

よくあるトラブルとリカバリ

- ピンが途中で止まる:潤滑剤を再度浸透→数分待機→微小打撃で続行。無理に強打すると木部割れの原因。

- ロックリングが歪んだ:丸棒などに通し、全周を均等に優しく整形。強い力で一箇所だけを曲げ戻さない。

- 開閉が固い/緩い:カシメ具合を1/8回転ずつ微調整(叩き量を極小に)。仕上げに刃根元へ極少量のオイル。

安全と品質の要点

- 叩く回数は小刻み・低打撃が基本。強打よりも位置決めの正確さが品質を左右します。

- 炭素鋼モデルは汗や水分で即錆びやすいので、作業後は完全乾燥→薄塗り防錆を徹底。

- サイズ番号(No.6〜No.12)でピン径やフィット感が微妙に異なるため、代用品を使う場合は実測して合わせる。

この過程で重要なのは木部を割らないこと。無理なこじりや強打は避け、当て金・当て木・養生で衝撃を受け止めながら進めましょう。万が一のため、作業は緩衝材を敷いた上で行い、刃先保護と目の保護(保護メガネ)を常に忘れないでください。

作業補助アイテムはこちら👇

ロックリングが固くて回らない原因と緩め方

ロックリングが固着する主因は湿気吸収による木部膨張、サビの発生、砂や金属粉の噛み込み、リングの微小な歪みの4つです。まずは周囲の汚れを落とし、可動部に異物が噛んでいないか目視で確認しましょう。基本対処は潤滑剤での浸透、低温加熱での緩み出し、ペンチの“軽い力”での補助回転の3本柱。特に加熱は効果的ですが、直火・高温は厳禁で、木部を焦がさないよう距離と時間を必ず管理してください。

クイック診断 → まず何をする?

| 症状 | 想定原因 | 初手 |

|---|---|---|

| 少しだけ動く/ギシギシ音 | 乾いた粉・軽いサビ | 潤滑剤を極少量→左右に微小ストローク |

| 全く回らない | 木部膨張・重度の固着 | 低温加熱(ドライヤー中温)→布越しに軽いトルク |

| 局所で引っかかる | リングの微歪み | 当て布+ペンチで均等にわずかに回す |

手順の具体化

- 潤滑剤の浸透:切欠き部とリング内周に綿棒で極少量塗布し、3〜5分待機。食品用途が多い個体は食用グレードを選択。浸透後は左右に1〜2mmだけ揺すって道を作る。

- 低温加熱(推奨):ドライヤー中温(約60〜80℃想定)で30〜60秒、木部から10〜15cm離して全周を均等に温める。代替としてぬるま湯(40〜50℃)に布ごしで短時間触れさせる方法も可。直火・熱湯は木割れ・接着緩みの原因。

- グリップ補助:ゴム手袋や瓶オープナー用ラバー、薄いレザーを介して把持力を上げ、点ではなく面で力を伝える。滑りが止まるだけで回るケースが多い。

- ペンチで“軽く”回す:リングに当て布を巻き、切欠きに片寄らない角度で把持。トルクは最小限、行き過ぎ防止に往復微動でじわりと動かす。リングを潰す強圧・こじりは変形の元。

やってはいけないNG例

- 直火・高温でのあぶり/長時間の熱風(木部焦げ・割れの危険)。

- 浸透後すぐの強トルク(リング変形・カシメ緩み)。

- 強酸・強アルカリなど過度な薬剤の使用(仕上げや風合いを損なう)。

- 金属直当てでの強い噛みこじり(点圧で傷・歪み)。

再発防止のコツ

- 使用後は水分・汚れを拭き取り、薄く防錆を。

- 乾燥した場所で保管(シリカゲル併用が有効)。

- 砂地や海辺で使ったら早めに清掃し、リング周りを綿棒でケア。

- 季節の湿度変化が大きい時期は、動作チェック→微量の潤滑を習慣化。

以上を順に試せば、無理な力に頼らず固着を解ける可能性が高まります。最後は開閉を数十回繰り返して初期なじみを出し、動作を安定させましょう。

固着対策ツールはこちら👇

開閉が固いときの調整テクニック

開閉の固さは木の膨張が原因であることが多いです。とくに雨天使用後や高湿度の保管、オイルの入れ過ぎ、微細な砂塵の噛み込みで発生しやすく、時間経過でさらに悪化することもあります。まずは原因を切り分け、削る前にできることから順に試すと安全です。解決法は以下。

- ハンドル内側をヤスリでわずかに削る。

- オイルを染み込ませすぎない。

- 刃の根元(タング)を軽く研磨して摩擦を減らす。

クイックチェック(削る前の確認)

- 乾拭き→ブレードの根元とカラー周りの粉・砂を除去。

- ゴム手袋などで把持力を上げて微小ストロークで数十回開閉し、初期なじみを出す。

- 乾いた場所で半日〜1日陰干し(シリカゲル併用)。それでも改善しない場合のみ微調整へ。

微調整の手順(安全第一)

- マーキング:ハンドル内側の当たり面を鉛筆で軽く塗り、どこが擦れているかを特定。

- 点で削る:精密ヤスリまたは#600→#1000番の耐水ペーパーを小片にして、当たっている局所だけを5〜10ストローク。広い面を面で削らないのがコツ。

- 試し組み→再確認:数回の開閉で抵抗が残る箇所を再度マーキング→必要な分だけ追加で削る。合計で0.1mm以内を目安に。

- 最終仕上げ:#1500〜#2000番で当たり面を整え、粉を除去→極少量のオイルで拭き上げ。

オイルの扱い(入れ過ぎ注意)

- 食品用途ならミネラルオイルや椿油などを“極薄”に。しみ込ませすぎると木が膨張して再び固くなります。

- 余分なオイルは必ず拭き取り、一晩置いてから動作確認。

タング(刃根元)の微研磨

- 刃を閉じた状態で根元の当たりを観察し、#1000〜#2000番で軽く面取り。バリ取り程度にとどめ、角を落とし過ぎない。

- 研磨粉は完全除去し、最終的に乾拭き→極薄の防錆で仕上げ。

やってはいけないこと(NG)

- 広範囲を一気に削る/強圧で削る(ガタ発生・芯ズレの原因)。

- 厚塗りのオイルで“柔らかさ”を出そうとする(膨張で逆効果)。

- 刃の根元を粗番手でゴリゴリ研ぐ(刃こぼれ・角度崩れ)。

仕上げチェック

- ブレードを開いたとき、左右どちらにも寄らずセンターに収まるか。

- 開閉が一定の抵抗でスムーズか(カクつきや局所的な引っかかりがない)。

- ロック位置でガタがないか。必要なら、ピンのカシメ具合やロックリングの当たりを微小量だけ整える。

アフターケア

- 使用後は水分・汚れを拭き取り、乾燥→薄い防錆の順で処理。

- 高湿度期は定期的に動作チェックを行い、違和感が出たら早期に清掃・点検。

- 収納時はケース内に乾燥剤を入れると膨張の再発を抑えられます。

オピネル以外のフォールディングナイフも候補に入れているなら、Axisロックや刃材の違いまで整理したflissaの折りたたみナイフは買い?噂の真相と賢い選び方も読んでおくと、「どのロック機構なら自分の使い方に合うか」がイメージしやすくなります。

仕上げ・微調整の定番👇

オピネルナイフの分解から広がるメンテナンスとカスタム術

- 動きを柔らかくするためのオイル処理

- 買ってすぐやるべき初期メンテとは?

- 黒錆加工(パティナ)でサビ防止する方法

- 穴あけカスタムは可能か?やり方と注意点

- オピネルナイフの分解前に知っておくべき構造と注意点(総括)

動きを柔らかくするためのオイル処理

オイル処理はナイフの寿命を延ばす基本メンテです。亜麻仁油やミネラルオイルを使い、ハンドル全体を浸透させます。これにより木部が乾燥で割れるのを防ぎ、開閉もスムーズに。食品を扱う場合は食用グレードのオイルが安心です。

おすすめ手順(失敗しにくい順)

- 清掃→乾燥:布で汚れと水分を拭き取り、風通しの良い場所で半日〜1日乾かす。高湿度時はシリカゲル併用。

- 下地整え:当たり面の粉を除去し、必要なら#1000〜#1500で軽く均し、粉を完全除去。

- 薄く塗る→拭き取る:柔らかい布にオイルを数滴取り、毛羽立ち方向に沿って薄く塗布。5〜10分後に余分を必ず拭き取る。

- 乾燥・硬化:常温で8〜24時間。乾燥が遅い場合はドライヤー中温を30秒ほど遠目から当て、熱ダメージを避ける。

- 必要に応じて2〜3回繰り返し:触ってべたつきゼロになってから次の層へ。仕上げに乾拭き。

オイルの種類メモ

- ミネラルオイル(食品用):無臭で安定。食品に触れる運用なら第一候補。被膜は柔らかいので、こまめに追い塗り。

- 亜麻仁油(フラックス/生):重合(硬化)して堅い被膜を作る。完全硬化に時間。食品用途は食品対応品を選ぶ。

- 亜麻仁油(ボイルド):乾燥が速いが、一般品は金属乾燥剤添加が多く食品用途に不向き。ハンドル専用・非食品運用向け。

- 椿油:錆びにくくナイフと相性◎。においが少なく扱いやすい。

- クルミ油:木部浸透・硬化性あり。ただしナッツアレルギーに配慮。

- 蜜蝋ブレンド:オイルに蜜蝋少量を混ぜると撥水性・手触りが向上(溶解は湯煎で低温管理)。

浸漬(ディップ)ではなく“拭き塗り”を推奨

長時間の全体浸漬は木部が過膨潤して開閉が逆に固くなることがあります。基本は薄く拭き塗り→拭き取り→乾燥のサイクルで、層を重ねて仕上げると失敗が少ないです。

乾燥・硬化の見極め

- 指で触れてべたつきゼロ、布で拭いて痕が付かない。

- 開閉時に油染みが出ない。

- 匂いが弱まり、手触りがサラッとしている。

避けたいこと(NG)

- 厚塗り・塗りっぱなし(膨張・ベタつき・埃付着の原因)。

- 直射日光や高温での急乾燥(木割れ・歪み)。

- 食品用途で非食品グレードの油を使う。

安全メモ(重要)

油を含んだ布は自然発火の恐れがあります。使用後は水で湿らせて密封→廃棄、または金属缶で保管し、完全乾燥後に処分してください。

メンテの定番はこちら👇

買ってすぐやるべき初期メンテとは?

新品のオピネルは出荷時に軽い防錆油が塗布されています。そのまま使うよりも、分解清掃・オイル漬け・刃研ぎを行うことで性能が安定。特に炭素鋼モデルはサビやすいため、黒錆加工を施す前準備としてもしっかりメンテしておくべきです。さらに、初回は**可動部の脱脂→軽清掃→食用グレードの薄油差し→開閉慣らし(50回前後)**まで行うと、初期のザラつきや引っかかりが解消しやすくなります。

材質別のポイント

- Inox(ステンレス):錆に強く扱いやすい一方、出荷時の油が厚めな個体も。アルコールや中性洗剤で軽く脱脂→薄油で仕上げると動作が安定。

- Carbone(炭素鋼):切れ味は鋭いが錆びやすい。完全乾燥→薄い防錆→使用を繰り返して黒錆(パティナ)を育てると手入れが楽。黒錆加工を施す場合も、前処理の脱脂・乾燥を徹底。

購入直後チェックリスト

- 刃線の欠け・反りはないか、ロックの掛かりは確実か。

- 開閉トルクは重すぎ/軽すぎでないか(重い場合は清掃・薄油、軽すぎはカシメ調整の検討)。

- ブレードがセンターに収まるか(左右どちらかに寄っていないか)。

- ハンドル木部の毛羽立ち、塗りムラがないか。

推奨初期手順(15〜30分)

- 外観確認:刃先保護(厚紙+テープ)を施してから点検。

- 脱脂清掃:分解せずに、刃根元とロック周りの油・粉を拭き取り。

- 薄油:食用グレードのオイルを極薄に塗布→余分は拭き取る。

- 慣らし:開閉を50回前後繰り返し、初期なじみを出す。

- 軽い研ぎ:必要なら#1000前後でバリ取り程度の刃付け→乾拭き。

- 保管:乾燥した場所で一晩置き、翌日に再チェック。

はじめて本格的なキャンピングナイフを選ぶ段階なら、切れ味・法規制・メンテ性までまとめて確認できるyoka ナイフ レビュー|噂の真相とモーラとの違いも合わせて読むと、「オピネル以外で自分に合う1本がないか?」という視点で比較しやすくなります。

注意点

- 分解・加工は自己責任で行い、保証が無効になる場合がある。

- 食材カット用途がある場合、食品対応オイルのみ使用。

- オイル布は自然発火の恐れがあるため、水で湿らせて密封廃棄。

スターター一式はこちら👇

黒錆加工(パティナ)でサビ防止する方法

黒錆加工とは、刃の表面を酸化皮膜(主にFe₃O₄:マグネタイト)で黒く緻密に変化させ、赤錆(Fe₂O₃)の進行を抑える処理です。酢やマスタードなど身近な酸を用いる方法が一般的で、下地の脱脂・温度・時間の管理で仕上がりが大きく変わります。仕上げに微粒研磨で艶を整え、薄くオイルで封止すると、防錆性と独特の風合いを両立できます。実践例はMAAGZの記事も参考になります。

手順(家庭で安全にできる簡易法)

- 脱脂:台所用中性洗剤→ぬるま湯で洗い、アルコールで最終拭き。指紋や油が残るとムラの原因。

- マスキング:刃付け面・不要部をテープで保護し、ロゴや意匠を残したい場合は覆う。

- 塗布/浸し:ホワイトビネガーまたはマスタードを薄く均一に。点塗りで模様を出すことも可能。

- 反応:室温で10〜20分。濃すぎ/長すぎは**赤茶の錆(過剰反応)**を招くため、途中で色の出方を確認。

- 中和:重曹水(小さじ1を水200mL)で拭き、酸を確実に中和。

- 洗浄→乾燥:真水で洗い、完全乾燥。水分残りは錆の原因。

- 微研磨:#2000前後の耐水ペーパーや研磨コンパウンドで軽く整え、凹凸と曇りを均す。

- 封止:食用途なら食品用ミネラルオイルを極薄で。余分は完全に拭き取る。

きれいに仕上げるコツ

- 反応は薄く・短く・複数回がムラを抑える鍵。

- 部分的に濃淡を付けたい場合はマスタードの粒を点置き→数分おきに位置を変える。

- 温めた刃(ドライヤー中温で30秒程度)に塗布すると発色が安定しやすい。直火は不可。

注意点(安全・適合)

- **Carbone(炭素鋼)**で効果が高く、**Inox(ステンレス)**は発色しにくい/定着が弱い。

- 酸は目・皮膚に注意。保護手袋・保護メガネを着用し、換気を確保。

- 反応後の布や紙は水で湿らせ密封廃棄。自然発火防止のため乾いたまま放置しない。

よくある失敗とリカバリ

- ムラ・シミ:再脱脂→薄塗りで短時間×複数回やり直す。

- 赤錆発生:中和不足が原因。重曹水で拭き→軽研磨→再度ごく短時間で反応。

- 色が薄い:反応時間を2〜3分だけ延長するか、温めてから塗布。

黒錆は消耗する被膜です。使用と洗浄を繰り返すうちに薄れるため、定期的に軽く追いパティナ→薄油でケアすると、見た目と防錆効果を長く保てます。

必要な物はこちら👇

穴あけカスタムは可能か?やり方と注意点

ハンドルにランヤードホール(穴)を開けてストラップを通すカスタムも人気です。ただし木部が割れるリスクがあるため、ドリル径は控えめに。オイルを浸透させた状態で作業すると強度を保ちやすくなります。

基本設計の考え方

- 位置はエッジ(端)から8〜10mm以上離す。刃が収まる中空部を避けるため、事前に刃を収納して内部の当たりを確認。

- コード径に対し**+0.5〜1.0mm**のクリアランスが目安。例:2mmコード→2.5〜3mm、3mm→3.5〜4mm、550パラコード→4〜5mm。

- 仕上げに面取りを0.3〜0.5mmだけ行うと割れとほつれを抑制。

推奨ツールと回転数

- 木工用ブレッドポイント(先三角)、または段付きドリルが歩留まり良好。金工用スパイラルでも可だが欠けやすい。

- 低速(目安400〜800rpm)で垂直をキープ。押し付けず切れ味で削る。

手順(失敗しにくい手順)

- マーキング:中心点を千枚通しで軽く突き、逃げ穴を作る。

- 養生と当て木:表裏ともマスキング→裏面に当て木をクランプ。抜け際のバリ・割れを防ぐ。

- 下穴:1.5〜2.0mmで下穴→本番径で貫通。途中で一度引き抜き、切粉を排出。

- 面取り:カウンターシンクか#400〜#600の紙やすりで軽く面取り。

- 繊維固め:薄粘度の瞬間接着剤を孔壁へ“点付け”→完全乾燥→#1000で軽く均す。最後にオイル/蜜蝋で封止。

補強アイデア(強度アップ)

- 真鍮・ステンの薄肉パイプを短く切り、スリーブとして圧入→接着。孔壁の摩耗と割れに強い。

- コード摩耗が気になる場合は**小型アイレット(ハトメ)**を使用。

やってはいけないNG

- 高回転・強押しで一気に貫通(焼き付き・欠け)。

- エッジ近くに開孔/下穴なしで本番径(割れ・欠損)。

- 乾燥不足やオイルべたつきのまま加工(噛み込み)。

- 刃収納スペース側へ誤って斜め貫通(干渉・危険)。

トラブル時のリカバリ

- 小さな欠け:ハンドル粉(サンディングダスト)+瞬着で充填→研磨→再面取り。

- 位置ズレ:楕円になった孔は一段太い径で整え、スリーブで補強。

安全メモ:作業中は保護メガネ・防塵マスクを着用。固定と姿勢を優先し、片手保持での加工は避けましょう。

道具・アクセサリはこちら👇

オピネルナイフの分解前に知っておくべき構造と注意点(総括)

- ピンは圧着構造なので専用工具が必要。

- 抜けない場合は潤滑剤+ポンチで対処。

- 代用品は真鍮棒やリベットで対応可能。

- 分解手順はロックリング外しから開始。

- 木部破損を避けるため緩衝材必須。

- 固着ロックは潤滑・低温加熱で解消。

- 開閉の固さは木部膨張が原因が多い。

- 動きを柔らかくするにはオイル漬けが有効。

- 初期メンテで耐久性と操作感が安定。

- 炭素鋼は黒錆加工でサビ対策。

- 穴あけカスタムは割れ防止を最優先。

- 構造理解が安全作業の第一歩。

- 分解・改造は保証が無効になる場合あり。

- 食材用途なら食品用オイルを選ぶ。

- 必要な工具・消耗品は上記リンクから一括入手が手早い。

最新の価格・在庫・お届け日をこちらから確認できます👇

次の一歩はこちら▶ 刃を長持ちさせる研ぎ角と番手を実践

【Buck110の研ぎ方(角度・番手・手順)】

関連記事をひらく(研ぎ・刃保守と選び方)

- 鉈で学ぶ刃角調整と錆ケアの基本

【ユニフレーム つるばみ鉈】 - 握りと重量感で“使える刃物”を選ぶ

【YOKA ナイフ レビュー】