焚き火テーブル カスタム完全版|カスタムパーツとサイドバー活用、シンデレラフィット、IKEA・100均の拡張、塗装・ラージ・オプション比較

焚き火テーブルをカスタムすると、キャンプサイトの作業効率や見た目はどれほど変わるのか。本記事では、実際のキャンプ運用で差が出るポイントを“目的別”に整理し、導線が良くなるサイドバーによる吊り下げ、IKEAや100均アイテムでのシンデレラフィット、連結・二段化などの拡張用パーツ、質感を高める耐熱塗装まで、現場で支持される手法を体系化しました。

さらに、適合寸法の測り方、素材選び、耐荷重・耐熱の考え方、必要工具と作業手順、想定コストや難易度、やりがちな失敗と回避策までを一つずつ解説します。

初めての方は入門編から、すでに運用中の方は拡張・オプション比較から読み進めれば、あなたのサイトやギア構成に合う最短ルートが見つかるはず。ユニフレームの焚き火テーブルでカスタムを楽しみつつ安全に使い続けるためのベース知識も盛り込み、家族キャンプ・ソロいずれにも役立つ判断材料を提供します。購入検討中の方にも、既存の一台をアップデートしたい方にも実践的な内容なので、最後の総括まで読み切ってから手を動かすのがおすすめです。

- 焚き火テーブルをカスタムすると何が変わる?使い勝手の“基礎強化”

- 焚き火テーブルをカスタムで広げる!拡張・見た目・オプションの“応用編”

焚き火テーブルをカスタムすると何が変わる?使い勝手の“基礎強化”

先に人気・在庫をざっと見たい方はこちら 👇

Amazonで「焚き火テーブル カスタム パーツ」を探す

楽天で探す

Yahoo!ショッピングで探す

- まずは基本|焚き火テーブルをカスタムで何が変わる?

- 買って後悔しない!カスタムパーツ最適解

- 吊る・掛けるを増やす|サイドバー活用術

- 気持ちよくハマる!シンデレラフィット実例集

- コスパ改造|IKEAで叶えるカスタム

- ワンコインDIY|100均アイテム厳選

まずは基本|焚き火テーブルをカスタムで何が変わる?

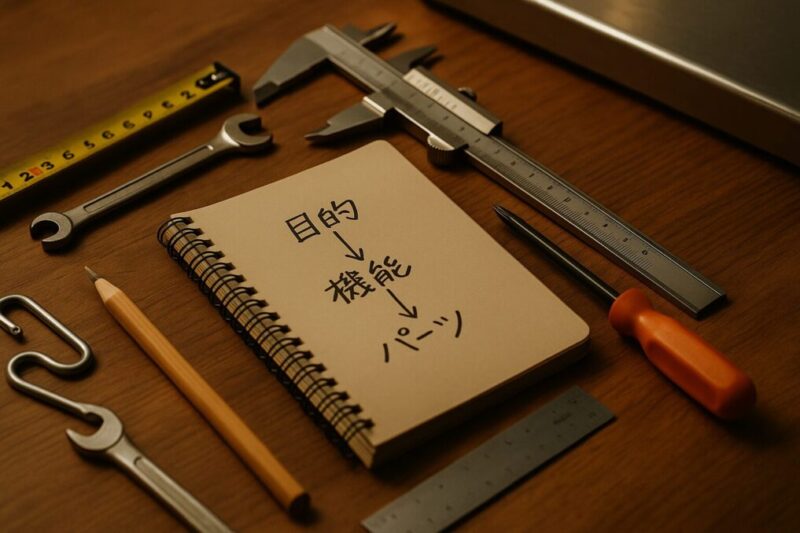

目的を決めると失敗しない

カスタムは「調理効率」「収納力」「雰囲気アップ」のどれを優先するかで選ぶパーツが変わります。目的→必要機能→パーツの順に決めると無駄買いが減ります。

さらに一歩踏み込むなら、使用シーンと同時利用ギアを書き出してから要件化します(例:子連れで朝食調理→トング・シェラの定位置、配膳動線、耐熱の優先度が高い/ソロの焚き火バー運用→最小限の吊り下げ&耐風対策を重視)。

- 代表シナリオ:

- 調理効率重視 → サイドバー+フック/耐熱トレー/拡張天板。

- 収納力重視 → レッグラック(二段化)/ワイヤーラックのシンデレラフィット。

- 見た目重視 → 名栗木柄・エッジガード・マットブラック塗装。

- 優先度の決め方:**必須(MUST)/あると便利(WANT)/後回し(LATER)**で3段階に分け、MUSTから着手。

焚き火テーブルだけでなくサイト全体の快適度を底上げしたいなら、チェア・テーブル・アクセサリ特集|快適キャンプに必須のレイアウトと選び方もあわせてチェックしておくと、「どのチェア・どのサブテーブルと組み合わせるか」が具体的にイメージしやすくなります。

適合・耐熱・耐荷重の考え方

ステンレス天板に接触するパーツは耐熱や熱伝導を意識。吊り下げは荷重の一点集中を避け、分散固定を基本に。加工が必要な場合はバリ取りとエッジ保護を忘れずに行いましょう。

素材選びの目安:

| 素材 | 長所 | 注意点 |

|---|---|---|

| ステンレス | 耐熱・耐食に優れる/屋外適性が高い | 重量が増えがち、厚みで加工難易度UP |

| アルミ | 軽量で加工しやすい | 熱で歪みやすい、コーティング剥離に注意 |

| シリコン・ラバー | エッジ保護・滑り止めに有効 | 直火や高温部には近づけない |

| 木(名栗・無垢) | 触感/意匠の向上 | 乾燥・含浸処理、耐熱/防汚メンテが必要 |

熱と荷重は同時に評価します。高温部に荷重ポイントを作らない、吊り下げ重量は合計だけでなく一点あたりで把握する、可燃物は熱源から距離を取る、などの基準を運用ルールとして明文化しておくと安全です。

公式仕様の確認

細かなサイズ・材質・純正オプションはメーカー公式の最新情報で確認してください。参照元:ユニフレーム公式

加えて、取扱説明書の注意・禁止事項(折りたたみ機構の改変、耐荷重超え、火気との距離)を事前に確認します。純正外の取り付けは保証対象外になる場合があるため、非破壊(穴あけ不要)から試すのがセーフティです。

計測の基本(5分でOK)

- 天板の有効幅・奥行、脚間、装着予定位置の中心間距離をメモ。

- 候補パーツの外寸/内寸を仕様表や実測で確認し、クリアランス2〜3mmを確保。

- 金属同士の接触部にはフェルトやシリコンスリーブで微調整。

- 折りたたみ時の干渉チェック(脚の可動域、固定ネジの出っ張り)を忘れずに。

必要工具チェックリスト(最小構成)

- プラス/六角ドライバー、スパナ(サイズはパーツに準拠)

- 養生テープ・当て木(作業面の傷防止)

- バリ取り工具・紙やすり(#400〜#800)

- 保護手袋・保護メガネ(安全最優先)

安全チェック(運用前/運用後)

- 使用前:固定部の緩み/吊り下げ荷重の合算/熱源との距離を確認。

- 使用後:汚れ・油分を除去し、乾燥→金属部の水分拭き取り→錆対策。

- 輸送時:取り外せるパーツは袋に収納し、走行振動での擦り傷・変形を防止。

人気の基本セットはこちらからチェック👇

Amazonで「ユニフレーム 焚き火テーブル」一覧を見る

楽天で探す

Yahoo!ショッピングで探す

買って後悔しない!カスタムパーツ最適解

を平置きした写真-800x533.jpg)

よく使うカテゴリ

- サイドバー(吊り下げ用) / フック・S字フック / レッグラック(下段棚)

- 取っ手(木柄・名栗などの意匠パーツ) / エッジガード / 天板プロテクタ

- 拡張天板・連結パーツ / ウィンドスクリーン(風防)

- バーナー/ケトル用スタンド / ラバーフィート(脚保護) / エッジモール(手当たり改善)

- クランプ類(L字・C型) / ギアハンガー / 収納ケース(緩衝材入り)

選定ポイント

- 適合寸法:取付穴位置、バー径、脚の干渉。折りたたみ時の可動域も確認。

- 耐熱・耐食:屋外利用での劣化を想定(ステンレス・アルマイト等)。熱源に近づく部位は耐熱最優先。

- 工具と加工:ドライバー/六角/ドリルの要否、作業難易度。非破壊(穴あけ不要)から試すと安全。

- メンテ性:分解洗浄・交換が容易か。汚れやすい箇所は取り外し式が便利。

- 素材と仕上げ:手触り・見た目・腐食耐性。塗装面はキズが目立ちにくいマット系が扱いやすい。

- 再現性:同じ手順で誰でも再現できるか。代替部材の入手性もチェック。

クイック診断(目的別おすすめ構成)

- 調理効率を上げたい → サイドバー+S字フック+耐熱トレー。トング・シェラ・鍋つかみの定位置化で探す時間を削減。

- 収納力を増やしたい → レッグラック(二段化)+ワイヤーラックのシンデレラフィット。下段に軽量ギアを集約。

- 見た目と触感を上げたい → 名栗風木柄+エッジモール。冬の素手運用でも握りやすく、エッジも安心。

- 据え置き安定感を上げたい → ラバーフィート+脚キャップ。地面の沈み込みを抑え、ガタつきを軽減。

「まずは別のテーブルでカスタムの感覚を掴みたい」という場合は、キャプテンスタッグ アルミロールテーブルを自分好みにカスタム!で高さ調整・補強・塗装・収納ケース改造などの実例を見ておくと、焚き火テーブルのパーツ選びや加工イメージがより具体的になります。

比較早見表(カテゴリ × 目的 × 予算/難易度の目安)

| カテゴリ | 主な目的 | 予算目安 | 取付難易度 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| サイドバー/フック | 調理導線の最適化 | 低〜中 | 低 | 非破壊で導入しやすい |

| レッグラック/ワイヤーラック | 収納力アップ | 低〜中 | 低〜中 | フィット確認とエッジ保護が鍵 |

| 拡張天板/連結金具 | 作業面拡大 | 中 | 中 | 段差/歪み対策を入念に |

| 名栗木柄/エッジモール | 意匠・触感向上 | 低〜中 | 低 | メンテ性を考慮 |

| 風防/ウィンドスクリーン | 火力安定 | 低〜中 | 低 | 風向と安全距離を確保 |

サイズ互換の考え方(採寸のコツ)

- 装着予定位置の中心間距離を測る→金具の有効長と突起を差し引き。

- バーやラックは内寸/外寸/厚みの3点で相性確認→クリアランス2〜3mmを確保。

- 金属同士の接触にはフェルト/シリコンスリーブで微調整。

- 折りたたみ時の干渉チェック(脚の可動域、固定ネジの出っ張り)を忘れずに。

よくある失敗と回避

- 一点荷重でのたわみ → フック位置を分散、軽量物から運用。

- 塗装面の傷 → 取付前に接触部へ保護テープ、作業台の養生を徹底。

- ガタつき・ビビり音 → 緩み止めワッシャーやエッジモールで吸収。

- 保証外トラブル → 非破壊で検証→問題なければ固定を強化する順で。

購入前チェックリスト(保存版)

- 目的(効率/収納/意匠)の優先順位は決まっているか。

- 寸法・クリアランス・折りたたみ干渉は採寸済みか。

- 耐熱/耐食・素材特性・メンテ方法を把握しているか。

- 交換/再購入が容易な入手性があるか。

人気のカスタムパーツはこちらからチェック👇

Amazonで「焚き火テーブル カスタム パーツ」を探す

楽天で探す

Yahoo!ショッピングで探す

吊る・掛けるを増やす|サイドバー活用術

取付の流れ(概略)

- 取り付け位置を仮決めし、脚の折りたたみ干渉を確認。

- 可動域チェック:脚の開閉・収納時にバーや金具が当たらないか、最小クリアランス2〜3mmを確保。

- 水平確認:テーブル設置面の傾きを水平器またはアプリで確認し、左右の高さをそろえる。

- バーを固定(脱落防止の座金を併用)。

- 締付トルク:手締め→仮固定→最終増し締め。金属同士は薄いワッシャーで接地面を保護。

- 非破壊優先:まずはクランプ固定で位置決め→問題なければボルト固定に移行すると失敗が少ない。

- フック類は耐熱・耐荷重表記のあるものを選ぶ。

- 用途別:軽量小物=S字フック、熱源近く=ステンレス/真鍮、揺れ対策=カラビナ付。

取付位置の選び方(干渉・動線・安全)

- 干渉回避:脚の付け根や折りたたみヒンジから指2本分の距離を目安に。

- 動線最適化:利き手側にトング/反対側にカップ類など、役割別に左右を分ける。

- 安全距離:火元から30〜50cmを基準に熱ダメージを回避(風向次第で追加距離)。

固定方式の比較(早見表)

| 方式 | 取り付け | 強度 | 跡残り | 向いているケース |

|---|---|---|---|---|

| クランプ固定 | 穴あけ不要 | 中 | 低 | 位置出しの検証、仮運用 |

| ボルト固定 | 要下穴/座金 | 高 | 中 | 常設運用、重量物を吊る場合 |

| マグネット補助 | 貼付け併用 | 低〜中 | 低 | 軽量小物、仮保持・位置決め |

ポイント:迷ったらまずクランプ固定→実地運用→ボルト固定の順番で。

活用アイデア

- トング・シェラカップ・グローブを高さ一段で整列。

- 夜はランタンの予備吊りとしても使える(熱源から距離を取る)。

- 走行中の輸送では外しておくと傷や歪みを防げます。

- ドリップ用カップホルダーをバーに掛けてコーヒーステーション化。

- 耐熱トレー+S字でスパイスラックを宙に浮かせ、天板を広く活用。

- 濡れギアの乾燥:シェラやスポンジを吊って乾かし、カビ・臭いを予防。

よくあるトラブルと対策

- ガタつき/ビビり音 → 座金+スプリングワッシャーで増し締め、接触部にエッジモールを追加。

- 塗装面の傷 → 取付前に養生テープ、金具の角は面取り。

- 熱変色 → 火元との距離/風向を調整し、耐熱スリーブを追加。

- 吊りすぎ → 一点に集中させず、左右に分散+最大積載のルール化。

メンテと運搬

- 使用後は油脂拭き→乾拭き→防錆スプレーでケア。

- 走行時は布袋に個別収納し、他ギアとの接触キズを回避。

- シーズンごとにネジの緩みと金属疲労を点検。

レビュー(編集部メモ):サイドバー導入で「どこに何があるか」を探す時間が体感で半分以下に。特にトングとカップは定位置化の効果が大きく、調理〜片付けのテンポが崩れませんでした。

参照元: hinata(レビューとカスタム事例)

サイドバー/フックの購入候補👇

Amazonで「焚き火テーブル サイドバー」を探す

楽天で探す

Yahoo!ショッピングで探す

気持ちよくハマる!シンデレラフィット実例集

実例の探し方

- 寸法を実測→内寸/外寸/厚みの3点で候補をメモ。

- ワイヤーラック、パンチングトレー、耐熱ボードなど既製品流用が狙い目。

- 端部の擦れ防止にシリコンスリーブやエッジガードを併用。

- 実測は水平面に置いて行い、直角・反り・たわみも確認。メジャー+スケールで2点測定の平均を採用すると誤差が減ります。

- 収納予定物(ケトル/シェラ/調味料)を並べて必要クリアランス2〜3mmを設定。重量物は中央寄せで安定度を確保。

- 表面処理(メッキ/塗装/アルマイト)に合わせて、保護材の相性(シリコン・フェルト・PTFE)を選定。

注意点

金属同士のガタつきは天板傷の原因。フェルトや耐熱シートでクリアランス調整を。さらに、熱で膨張した際に逃げ代が無いと歪みや擦過音の原因になります。水濡れ時はトレー底面に水が滞留しないよう排水経路を確保し、塩害地域・冬季は腐食対策として水分除去→乾燥→防錆処理をルーティン化しましょう。

フィット検証のステップ(5分)

- 候補アイテムの外寸/有効寸を実測→メモ(幅×奥行×厚み)。

- テーブル側の装着位置の内寸/段差/干渉を確認(脚の可動域を含む)。

- 仮置き→前後左右のクリアランス2〜3mmを確保し、水平とガタつきをチェック。

- 接触部にフェルト/シリコンスリーブを追加→ビビり音と傷を抑制。

- 収納物を入れて振動テスト(軽く叩いて共振確認)→必要なら固定を強化。

代表的な流用パターン(例)

| 部位/用途 | 候補アイテム | 適合の見方 | 加工の目安 |

|---|---|---|---|

| 下段棚(レッグラック) | ワイヤーシェルフ/バスケット | 幅×奥行×ワイヤー径、脚との干渉 | 端部の面取り+エッジ保護 |

| サイド延長 | まな板/耐熱ボード | 厚みと支持点の数、耐熱表記 | L字金具で支持、固定はクランプ→ボルト |

| 小物トレー | パンチングトレー | ねじれ/反りの有無、底面の排水性 | ゴム足やフェルトで静音・段差吸収 |

| 吊り下げ収納 | カトラリーバスケット | フック径とバー径の相性 | S字フック+カラビナで脱落防止 |

| 保護・静音 | シリコン/フェルト/PTFEテープ | 温度域と接着性 | 貼る前に脱脂、角はR取り |

サウンド&安全の微調整

- 静音:金属接触部にフェルト、振動しやすい辺には点ではなく線で貼る。

- 耐熱:火元に近い部位はシリコンスリーブや耐熱シートを併用。

- エッジ保護:身体・衣類の引っ掛かりを防ぐためエッジモールで処理。

- 輸送時:仮固定は外し、布袋+当て布で他ギアとの接触傷を回避。

編集部メモ:下段棚にワイヤーラックを“スッ”と差し込めるだけで、調理中の置き場難民が解消。特にケトルの一時置きや濡れギアの乾燥で、天板の空きが増えて作業テンポが上がりました。

神フィット候補を探す👇

Amazonで「焚き火テーブル トレー」を探す

楽天で探す

Yahoo!ショッピングで探す

コスパ改造|IKEAで叶えるカスタム

代表的な流用アイテムの方向性

- スチールワイヤーラック:下段棚(レッグラック)化。

- ステンレス小物入れ:調味料やカトラリーの下げ収納。

- ボード類:サイド天板の延長。

- パンチングバスケット:小物トレー化、排水性を確保。

- ワイヤーバスケット:吊り下げの「見せる収納」。

- ラバーマット・エッジモール:滑り/傷/騒音対策。

IKEA流用の考え方(選定基準)

- サイズ互換:内寸/外寸/厚みを実測し、クリアランス2〜3mmを確保。

- 耐熱/耐食:火元に近い部位はステンレス優先、樹脂は高温部に近づけない。

- 固定の再現性:クランプ→位置決め→ボルト固定の順で誰でも再現できるか。

- メンテ性:分解洗浄しやすいワイヤー/パンチング系が便利。

- 入手性:代替できる汎用品か、入荷待ちリスクが低いか。

具体アイテム例(用途別)

| 用途 | 候補の方向性 | 適合の見方 | 固定方法の例 |

|---|---|---|---|

| 下段棚(二段化) | ワイヤーラック/シェルフ | 幅×奥行×ワイヤー径、脚との干渉 | L字金具+クランプ→本締め |

| サイド延長 | 木/樹脂/ステンレスボード | 厚み・耐熱・支持点の数 | クランプ固定→必要ならボルト化 |

| 小物トレー | パンチングトレー | 反り/ねじれ、底面の排水性 | ゴム足で段差吸収+フェルトで静音 |

| 吊り下げ収納 | メッシュ/ワイヤーバスケット | バー径とフック径の相性 | S字フック+カラビナで脱落防止 |

固定・採寸ステップ(5分でOK)

- テーブル側の装着位置の内寸/段差/可動域を確認。

- 候補アイテムの外寸/有効寸を実測してメモ。

- 仮置き→前後左右のクリアランス2〜3mmを確保し水平を確認。

- クランプ固定で一度運用→問題なければ座金+ボルトで本固定。

- 接触部にはフェルト/シリコンスリーブを追加しビビり音を抑制。

加工と安全

切断面のバリ取り、角の面取り、固定は結束金具や耐熱タイで仮止め→本締めの順。

加えて、養生テープで作業面を保護し、金属の角は**R(アール)**を付けて手や衣類の引っ掛かりを予防。紙やすり(#400→#800)で仕上げ、保護手袋・保護メガネを必ず着用。直火や高温部に近い場所では樹脂・塗装品の使用を避け、熱源から30〜50cmの安全距離を基準にしましょう。

よくある失敗と回避

- たわみ/歪み:一点荷重を避け、支点を増やす。

- 水溜まり:底面に排水経路を確保し、濡れたまま放置しない。

- 錆び/腐食:使用後は水分除去→乾燥→防錆剤でケア。

- 熱変色:火元に近い部位は耐熱シートやスリーブを併用。

コスト&難易度目安(主観)

| 構成 | 目安コスト | 難易度 | 効果 |

| 下段棚(ラック+固定金具) | 2,000〜4,000円 | ★★☆ | 収納力+作業導線向上 |

| サイド延長(ボード+金具) | 1,500〜3,000円 | ★★☆ | 作業面拡大、配膳が楽 |

| 小物トレー(パンチング) | 1,000〜2,000円 | ★☆☆ | こまごま収納の定位置化 |

参照元: IKEA(製品仕様の確認)

IKEA流用の代替品もチェック👇

Amazonで「ステンレス ワイヤーラック」を探す

楽天で探す

Yahoo!ショッピングで探す

ワンコインDIY|100均アイテム厳選

具体アイデア

- S字フック/カラビナ/耐熱手袋/滑り止めマット

- 耐熱アルミシートで焚き火周りの養生

- シリコンチューブでバーの熱対策と保護

- 耐熱鍋敷き/シリコンマット:高温のケトル一時置きや天板の局所保護に。

- ワイヤーネット/メッシュバスケット:下段ラックの仕切りや吊り下げ収納のベースに。

- ステンレストレー/パンチングトレー:油汚れに強く、排水性も確保しやすい。

- 面ファスナー(ベルクロ)バンド:トングやグローブの仮固定、ケーブル類のまとめ。

- マグネットクリップ(耐熱注意):レシピや袋止めの仮保持に。火元から距離を取り、熱での磁力低下に注意。

- 耐熱結束バンド:一時固定や位置出し用に。最終固定は金具へ置換。

- フェルト/PTFEテープ:金属同士の接触音対策&擦り傷防止。

選び方のコツ

- 材質表記を見る:ステンレス(SUS)は耐食・耐熱に強い。鉄メッキは錆びやすいので防錆ケア前提。

- 耐熱温度の明記:シリコンや樹脂は耐熱温度の表示を確認。軟化温度(柔らかくなる温度)に余裕を。

- 磁石は熱に弱い:ネオジムは高温で磁力低下。火元から距離を取り、直接加熱しない。

- バネ強度/開口寸法:洗濯ばさみ型やフック類は開口幅とバネ力をチェック。薄板は噛み痕が残りやすい。

使い分け早見表(例)

| アイテム | 主用途 | 耐熱/荷重の目安 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| S字フック(ステンレス) | 吊り下げ全般 | 耐熱◎/軽〜中荷重 | 風で揺れやすい→カラビナ併用 |

| シリコンマット | 天板保護・滑り止め | 耐熱○/荷重− | 直火不可、油分は早めに洗浄 |

| ワイヤーネット | 仕切り/二段化補助 | 耐熱○/中荷重 | 端部の面取りとエッジ保護必須 |

| マグネットクリップ | 仮保持 | 耐熱△/荷重− | 火元から距離。加熱で磁力低下 |

ちょい足し加工(5分で強度UP)

- ゴム足/ラバークッションでトレーのガタつきを吸収し静音化。

- バーには熱収縮チューブやシリコンスリーブを被せてグリップと断熱を両立。

- 結束バンド二重掛けで荷重を分散(仮固定の期間のみ)。

- アルミテープ二重貼りで耐熱アルミシートの端末処理を強化。

限界と代替

強度・耐熱表示のないものは常用しない。荷重がかかる部位はホームセンター品や純正パーツへ置換。さらに、火元30〜50cm以内の高温域では樹脂・磁石系を使わず、ステンレスや耐熱シリコンに限定。吊り下げは一点集中を避けて分散し、フックの口開きや磨耗を定期点検。消耗品は低価格=使い切り前提と割り切り、破断や変形の兆候が出たら即交換。運搬時は個別袋で他ギアとの擦れ傷を防ぎ、濡れたまま放置しない(錆・カビ対策)。

100均代替の定番はネットでも入手可👇

Amazonで「S字フック ステンレス」を探す

楽天で「耐熱 アルミシート」を探す

Yahoo!ショッピングで「シリコンチューブ 耐熱」を探す

焚き火テーブルをカスタムで広げる!拡張・見た目・オプションの“応用編”

- 連結・二段化・拡張天板|拡張のベストプラクティス

- 質感を格上げ|塗装(耐熱・下地・失敗回避)

- 作業面を広げる選択|焚き火台テーブル ラージの使い分け

- 純正&互換|オプションの上手な選び方

- 焚き火テーブルをカスタムするなら何から始める?総括

作業面を広げる/質感を上げる/運用を軽くする──この章は買い足し候補の比較が中心です。先に候補をざっと見る 👇

Amazonで一覧を見る

楽天で探す

Yahoo!ショッピングで探す

連結・二段化・拡張天板|拡張のベストプラクティス

を並べて比較した写真-800x533.jpg)

拡張は「面積を増やす」「収納を増やす」「動線を整える」の3軸で考えると選択がブレません。まずは代表パターンを押さえ、段差ゼロと水平を最優先で仕上げるのがコツです。

ローテーブルやIGT風レイアウトまで含めて「天板まわりの拡張パターン」を研究したい方は、迷わないmoon lence テーブル選び:連結・IGTの真相も参考になります。ローテーブル連結や下段メッシュ棚との組み合わせ例が多く、焚き火テーブルの周囲にサブテーブルをどう配置するか考えるヒントになります。

代表パターンと要点(サマリー表)

| 拡張パターン | 目的 | 必要パーツ/加工 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 2台連結 | 調理/配膳スペースの拡大 | 連結金具、脚の水平調整 | 段差を無くす、荷重は中央に寄せない |

| 二段化(レッグラック) | 収納力アップ | ワイヤーラック、結束金具 | 熱源から距離、可燃物を置かない |

| サイド延長 | バーナー/ケトル置き場 | 天板延長板、L字金具 | エッジ処理、傾きで落下しない角度 |

| L字/コの字連結 | 配膳・調理・焚き火の動線分離 | 連結プレート、クランプ | コーナー部の三角荷重に注意 |

| 囲炉裏スタイル | 焚き火台を中央に囲む | 連結金具×複数、耐熱ボード | 火元との距離と風向きに配慮 |

| ブリッジ拡張 | テーブル間を渡す | ブリッジ板、支持金具 | たわみ防止に支持点は2点以上 |

段差ゼロ&水平合わせのコツ

- 設置地面の凹凸を確認し、脚先に保護キャップや薄板で高さ調整。

- 連結前に各テーブルの天板水平を個別に合わせ、水平器またはアプリで確認。

- 連結金具は仮止め→位置合わせ→本締めの順。増し締めは対角で。

- 接触面に薄いゴムシートやフェルトを挟み微小段差を吸収。

- 最後に左右端を軽く押してガタつきチェック。異音は接触部の面取り/養生で改善。

支点と荷重の考え方(ミニ解説)

- 支点(脚・金具)の間隔が広いほどたわみに強い。延長板は支持点を2点以上に。

- 荷重は中央に寄せず分散。バーナーやケトルは脚の近くに置くと安定。

- 高温部の真上は金属支持を優先し、樹脂系は距離を取る。

連結固定の方式比較(早見表)

| 方式 | 強度 | 再現性 | 撤収速度 | 向いているケース |

| ボルト固定+座金 | 高 | 高 | 中 | 常設運用、重量物を扱うとき |

| クランプ固定 | 中 | 中 | 高 | 位置検証、フィールドでの仮運用 |

| プレート挟み込み | 中 | 中 | 高 | 段差吸収しながら連結したい |

| ジョイントバー | 中〜高 | 中 | 中 | 2台を一直線に強固に連結したい |

現場で効く小ワザ

- 脚先に保護キャップを付け地面との沈み込みを抑える。

- 火元の近くで使う延長板は耐熱を優先。

- 連結部には滑り止めゴムを薄く入れるとズレ防止と静音に効く。

- ネジはスプリングワッシャー+緩み止めナットで振動対策。

- 暗所では連結金具の位置に蓄光テープを貼ると事故防止になる。

- 地面が柔らかいときは脚下に当て板を敷き、沈み込みと傾きを抑える。

よくあるトラブルと対策

- 中央がたわむ → 支持点を増やす/脚を近づける/ブリッジ板の厚みを上げる。

- 段差が残る → 接触面に薄ゴムを挟み、対角増し締めで微調整。

- 熱で変色/歪み → 風防+耐熱ボードを併用し、火元から距離を取る。

- ビビり音 → エッジの面取りとフェルト/モールで線接触に変える。

施工ステップ(10分でサクッと)

- 設置場所を平整→脚キャップ/当て板で高さを揃える。

- テーブル単体で水平出し→連結金具を仮止め。

- ブリッジ/延長板を仮置き→支持点が2点以上になるよう調整。

- 位置決め後に本締め→段差/ガタをチェックし、必要なら薄ゴムで調整。

- 最後に耐熱ボード/風防の位置を決め、火元との安全距離を確保。

拡張パーツの比較と価格をチェック👇

Amazonで「焚き火テーブル 連結 金具」を探す

楽天で探す

Yahoo!ショッピングで探す

質感を格上げ|塗装(耐熱・下地・失敗回避)

の手元写真-800x533.jpg)

準備するもの(PPEと道具)

- マスク(防じん・有機溶剤対応)、保護メガネ、手袋(ニトリル)

- 脱脂剤(シリコンオフ等)/無水エタノール

- 研磨材(#400→#600→#800)、不織布スコッチパッド

- プライマー(エッチング/メタル用)/耐熱塗料(600〜800℃表記が目安)

- マスキングテープ・養生シート・吊り下げ用フック

- 温度計(非接触)/タイマー/簡易ヒートガン(乾燥補助)

塗料・プライマーの選び方

- 素材適合:ステンレスは密着しにくいのでエッチングプライマーやメタルプライマーを併用。

- 耐熱グレード:火元に近い部位は600℃以上のシリコン系が安心。離れた装飾部位は200〜300℃でも可。

- 仕上げ質感:マットは傷が目立ちにくい/グロスは汚れが拭き取りやすい/テクスチャは指紋が付きにくい。

- 再塗装性:「再塗装OK」の記載があるものは後のタッチアップが容易。

手順の骨子

- 洗浄→脱脂→足付け(研磨)→マスキング。

- 洗浄後にシリコンオフで脱脂し、#400→#600で均一に面を荒らす(艶が消える程度)。

- 角は塗膜が薄くなりやすいので面取りしてエッジを立てすぎない。

- プライマー→本塗装(薄く複数回)→十分乾燥。

- プライマーは薄膜1回、本塗装は20〜30cm距離で1往復=1コートを3〜5回。

- 各コート間は5〜10分のインターバル(指触乾燥)を守り、タレたら無理に重ねない。

- 初回加熱は低温から慣らし、ベタつきが消えてから実戦投入。

- 室温乾燥→50℃→100℃→150℃の順で段階加熱(各20〜30分)。

- 匂いが収まり、表面が硬化感を帯びてから本番運用へ。

乾燥・焼き付け(温度と時間の目安)

| 工程 | 目安温度 | 時間 | メモ |

| 指触乾燥 | 室温(20〜25℃) | 10〜20分 | 触れて付かないレベル |

| 半硬化 | 40〜60℃ | 30〜60分 | ヒートガン/日向で補助乾燥 |

| 慣らし焼き | 80〜150℃ | 各20〜30分×段階 | 匂いが弱まるまで段階上げ |

環境条件:湿度65%以下、粉塵の少ない場所で。低温・高湿は「白化」「縮み」の原因になります。

よくある失敗と回避

- 剥離(下地処理不足)→ 研磨の均一化+エッチングプライマーで密着向上。

- 乾燥不良(厚塗り)→ 薄塗り多層+インターバル順守。垂れは一度乾かしてから#800で均し再塗装。

- ピンホール(油分/水分残り)→ 乾燥後に再脱脂。指紋・油跳ねは即拭き取り。

- オーバースプレーのザラつき → スプレー距離を守り、風のない環境で。仕上げに#800で軽く面を整える。

- 色ムラ → 塗装方向を一定(縦→横→縦の交差塗り)で重ね、端でトリガーON/OFF。

仕上がり別のコツ(マット/セミグロス/テクスチャ)

- マット:照明の映り込みが少なく傷が目立ちにくい。最後の1コートは遠吹きで均一感を出す。

- セミグロス:清掃性が高い。最終コート前に#800で軽く面出しすると艶が揃う。

- テクスチャ:指紋・皮脂に強い。厚塗りはNG、2〜3コートで模様を均一に。

実際に塗装カスタムしたテーブルの雰囲気を確認したいときは、キャプテンスタッグ アルミロールテーブルを自分好みにカスタム!の木目塗装・黒塗装の実例写真を見ると、色味やツヤ感のイメージが掴みやすく、「どこまでやるとサイト全体のトーンが揃うか」の判断材料になります。

タッチアップ&メンテ

- 使用後は油分→煤→水分の順で除去し、柔らかい布で乾拭き。

- 傷は#800で周囲をぼかし、局所脱脂→薄吹きでリカバリ。

- 塗膜の白化は低温〜中温の再慣らしで改善することがある。

- 保管は直射日光を避け、結露しにくい乾燥環境へ。

必要な塗料・下地材をまとめ買い👇

Amazonで「耐熱塗料 スプレー 黒」を探す

楽天で「金属用 プライマー」を探す

Yahoo!ショッピングで「研磨シート 800番」を探す

作業面を広げる選択|焚き火台テーブル ラージの使い分け

選び方の視点

- サイトの人数/調理量でサイズを決める。

- 車載性と重量のバランスを見つつ、ラージは配膳台兼用で効く。

- 設置スペース/サイト形状(区画サイトかフリーサイトか)を先に確認。大型シェルター内では動線の余白も考慮。

- 収納サイズと積載:車載の高さ/奥行に収まるか、他ギアと干渉しないかを事前にシミュレーション。

- 安定性と足元の安全:重量が増すほど安定する一方で、設置位置はペグ・ロープの動線と交差しないよう配置。

併用アイデア

- 標準サイズを火元近く、ラージを作業/配膳に分担。

- ラージも熱源から距離をとり熱歪みを予防。

- L字配置で調理と配膳の動線を分離し、子どもの動線を火元から遠ざける。

- 二段化(レッグラック)+ラージで上:配膳/下:軽量ギアの置き場として使い、天板の“置き場難民”を解消。

- サイドバー連携:ラージ側にはタオル・トング類、標準側には耐熱手袋・火ばさみを集約し、役割を明確に。

サイズ比較の考え方(標準 vs ラージ)

| 項目 | 標準 | ラージ | 使い分けメモ |

| 作業面積 | 小〜中 | 中〜大 | 同時調理・配膳があるならラージ有利 |

| 重量感/安定 | 軽め・取り回し◎ | 重め・安定性◎ | 風が強い日はラージが安心 |

| 車載・収納 | 省スペース | 要スペース | ラゲッジ寸法と他ギアとの干渉を要確認 |

| 設置場所 | 火元そば | 作業/配膳/共有卓 | 熱源との距離を十分確保 |

| 人数目安 | ソロ〜2人 | 3人以上 | 家族/グループ向き |

運用シナリオ(例)

- ソロやデュオ:標準1台+拡張トレーで十分。軽快に動ける構成が◎。

- ファミリー(3〜4人):標準+ラージで調理/配膳を分業。朝食のピーク時に威力を発揮。

- グループ:ラージを共有卓に、標準を火元に。食材の一時置き場と配膳導線がスムーズ。

設営・撤収の小ワザ

- 設置は水平器アプリで天板の水平を確認。段差がある場合は脚キャップや当て板で微調整。

- 風が強い日は脚の近くにウェイト(水入りタンク等)を置き、転倒対策。

- 撤収時は油分→煤→水分の順でクリーニングし、完全乾燥してから収納。

よくある失敗と対策

- 置きすぎ問題:ラージになった途端に物置化→天板の“ゾーニング”(配膳/予備/カトラリー)を決めて運用。

- 熱歪み:直火・高温物を長時間置かない。耐熱マットを併用し、火元30〜50cmの安全距離を保つ。

- 足元渋滞:タープポール/ペグ/ロープと交差する配置は避け、夜間は蓄光テープで視認性を上げる。

ラージの最安と在庫を比較👇

Amazonで「ユニフレーム 焚き火テーブル ラージ」を探す

楽天で探す

Yahoo!ショッピングで探す

純正&互換|オプションの上手な選び方

比較の軸

- 安全性と信頼性(純正は適合と耐久の安心感)

- 価格と拡張性(互換は幅広い選択肢)

- メンテと入手性(補修部品や再購入の容易さ)

具体チェックリスト

- 取付部のガタつき/クリアランス、脚折りたたみとの干渉

- 熱影響のある場所の素材(ステンレス/真鍮/シリコン等)

- 輸送時の固定方法(布袋・緩衝材)

純正と互換の違い(早見表)

| 観点 | 純正オプション | 互換オプション | メモ |

| 適合精度 | 高い(設計前提が同一) | ばらつきあり | 事前の採寸とレビュー確認が必須 |

| 耐久性/安全性 | 高い(素材/試験が明確) | 製品差が大きい | 荷重/耐熱の明記を優先 |

| 価格 | 中〜高 | 低〜中 | 予算に応じて使い分け |

| 入手性/補修 | 高(供給が安定) | 品切れ/廃番リスク | 消耗品は互換も選択肢に |

購入判断フロー(3ステップ)

- 用途定義:火元近くで使うのか、装飾/収納中心かを明確化。

- 安全要件:耐熱・耐荷重・支持点数(2点以上)を満たす候補に絞る。

- コスト/再現性:価格だけでなく、取り付け手順の再現性や交換容易性まで見て比較。

安全性チェックの必須ポイント

- 耐熱温度の表示があるか(火元30〜50cm以内は耐熱素材が前提)。

- 角部は面取り/エッジモール等で身体や衣類に引っ掛からないか。

- 落下防止の二重化(フック+カラビナ、クランプ+ボルト)。

- 折りたたみ時に干渉しない位置とクリアランスの確保。

ランニングコストと保証

- 純正は保証/サポートが受けやすく、補修部品の入手も安定。

- 互換は初期費用が抑えられる一方で、消耗の早い部位は定期交換を前提に。

- 送料や返品ポリシーを含めた総コストで比較する。

レビューの読み解き方

- 低評価の共通点(ガタつき/塗装剥離/寸法誤差)が複数指摘されているか。

- 高評価でも使用環境(ソロ/ファミリー、冬/夏、海沿い/山)を確認し、自分の条件に近い声を重視。

サンプル構成(用途別)

- 調理効率重視:純正サイドバー+互換S字フック+耐熱トレー。

- 収納力重視:純正レッグラック+互換ワイヤーバスケット(シンデレラフィット確認)。

- 予算重視:互換連結金具で拡張→問題なければ後から純正に置換。

純正・互換の横断比較はこちら👇

Amazonで「焚き火テーブル オプション」を探す

楽天で探す

Yahoo!ショッピングで探す

焚き火テーブルをカスタムするなら何から始める?総括

- 目的を一つに絞る(効率/収納/見た目)。

- まずはサイドバー+フックで吊り下げ導線を整える。

- 次にレッグラックで下段収納を確保する。

- 既製品流用は実測→フィット確認→エッジ保護の順。

- 100均は非荷重/非加熱の補助用途まで。

- 拡張は段差/歪みを作らない固定が前提。

- 塗装は下地→薄塗り多層→乾燥→慣らしで失敗を減らす。

- ラージの導入は人数/車載性で判断。

- オプション選びは安全>価格で。

- 走行前はパーツを外す/固定して傷と変形を防ぐ。

- 使用後は洗浄→乾燥→錆対策をルーティン化。

- 夜間は光量と吊り位置を見直して動線を安全に。

- 公式仕様は最新情報を確認する。

- 初めての改造は穴あけ不要のものから。

- 最後に家族や同行者の使いやすさで評価すると満足度が上がる。

焚き火テーブルのカスタム方針が固まったら、あとはチェアやサブテーブルとのバランス調整です。チェア・テーブル・アクセサリ特集から、座面の高さや使用人数に合ったチェア・ローテーブルの記事をあわせてチェックしておくと、「自分のサイト全体でどう仕上げるか」が一気に具体化します。

最終まとめの一括リンク👇

Amazonで「焚き火テーブル カスタム」を横断検索

楽天の人気順で比較

Yahoo!ショッピングのレビュー高評価順

最新の価格・在庫・お届け日をこちらから確認できます👇

次の一歩はこちら▶ 温度を安定維持し焦げを防ぐ を解説

【オガ備長炭の燃焼時間・継ぎ足し・煙対策】

関連記事をひらく(火力設計・安定)

- はみ出し転倒リスクを防止できる

【ファイアーディスク五徳のサイズ&安定性】 - 保温・追い焼きの火力微調整に効く

【カセットガス×卓上バーナー活用のコツ]}