冷感マットが暑いと感じる理由とは?キャンプ・車中泊で失敗しない選び方と快適対策【素材・仕組み・おすすめまで徹底解説】

キャンプや車中泊で快適な睡眠を得るために冷感マットを用意したのに、「思ったよりも暑くて眠れなかった…」という経験はありませんか? 特に真夏のアウトドアシーンでは、接触冷感素材のマットや敷きパッドに大きな期待を寄せがちですが、実際には使用環境によって効果が大きく左右されることが少なくありません。

たとえば、車内やテント内の通気性が不十分だったり、敷く順番や下地との相性が悪かったりすると、冷感マットが熱を逃がすどころか逆に熱を閉じ込めてしまうというケースもあります。

では、なぜ冷感マットが「冷たくない」「むしろ暑い」と感じられてしまうのか。その根本的な原因を正しく理解し、製品の仕組みや冷却効果のメカニズムを知ることが、夏の快眠を実現するための第一歩になります。

本記事では、キャンプや車中泊といった屋外環境で冷感マットがどのように機能するのか、暑く感じてしまう原因とその解決策について詳しく解説していきます。また、Q‑MAXや素材の放熱性、断熱性など、製品選びで見落としがちなポイントについてもわかりやすく紹介します。

さらに、実際にアウトドアで役立つ収納性や携帯性に優れたモデル、汗の吸収性や速乾性に優れた機能性モデルなど、暑い夏でもしっかり快適な睡眠をサポートするおすすめ商品をピックアップ。

車中泊やキャンプで「これにして良かった」と思える冷感マットの選び方を、初心者の方にもわかりやすくお届けします。

冷感マットで暑いと感じる原因とその対策方法

- 冷感敷きパッドが逆に暑いと感じる本当の理由とは?

- 接触冷感マットのデメリットとは?実際に使ってわかった注意点

- 冷感敷きパッドの正しい敷き方|順番ひとつで体感温度が変わる?

- 冷感マットの洗濯頻度とケア方法|効果を保つお手入れ術

- 冷たい敷きパッドは効果があるの?口コミと実験で検証!

冷感敷きパッドが逆に暑いと感じる本当の理由とは?

冷感敷きパッドが「逆に暑い」と感じる主な理由は、熱がこもりやすい素材選びや体との接触時間が長すぎることにあります。

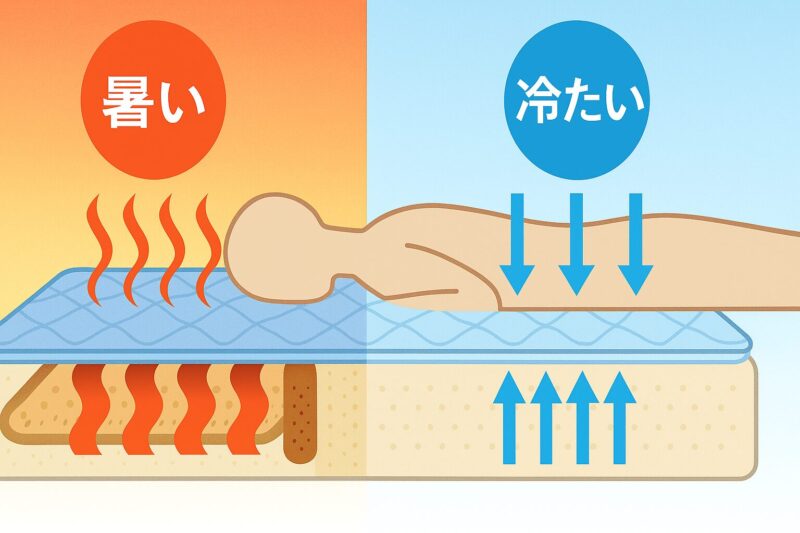

特にポリエステルなど通気性の悪い素材を使った冷感マットは、表面が冷たく感じても汗や体温で内部が熱を溜め込んでしまうことが多いのです。通気性が悪いと、寝ている間にかいた汗がマットの内部にこもり、寝返りをうつたびに「むわっ」とした熱を感じる原因にもなります。

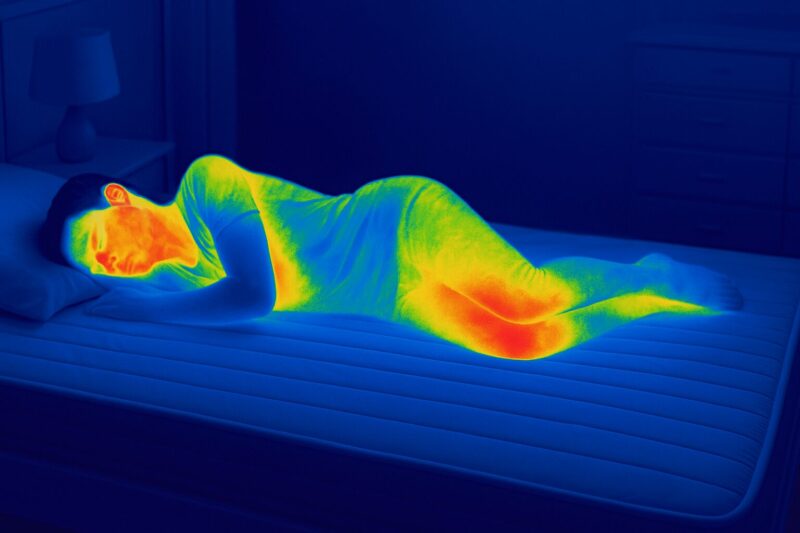

また、寝具と体が密着しすぎることで、熱が逃げる空間が失われ、逆に体温を閉じ込めてしまうケースもあります。特に体重が分散されにくいウレタンマットレスとの組み合わせでは、熱がこもりやすくなる傾向が強くなります。

さらに重要なのが、冷感マットが期待通りに働くためには室温や湿度との相性も大きく関係しているという点です。エアコンの設定温度が28度以上だったり、除湿が不十分なままだと、冷感素材の特性である「体温を吸収して冷たさを感じさせる効果」が発揮されづらくなります。

一見すると「冷たいマット=どんな環境でも快適」だと思われがちですが、実際には空気の循環や湿度管理もセットで考える必要があるのです。冷感素材だけに頼らず、寝室の空調環境を整えることで、はじめてその冷たさは実力を発揮します。

こうした要因が重なることで、冷感マットを敷いているのに「暑い」と感じてしまう現象が起こるのです。

接触冷感マットのデメリットとは?実際に使ってわかった注意点

接触冷感マットは体の熱を素材が奪うことで冷たく感じる仕組みですが、その効果は一時的であり、使い始めた直後はひんやり感じても、長時間使用していると次第に冷たさを感じにくくなる傾向があります。

この仕組みは「接触冷感素材」と呼ばれる熱伝導率の高い繊維を使うことで、体温を素早く移動させて一瞬の冷たさを感じさせるものです。しかし、素材が一定量の熱を吸収し終えると、次第に温度が上昇し、冷感効果が持続しないのが現実です。

また、以下のような明確なデメリットも存在します:

- 長時間使うと素材が体温に馴染み、逆に熱がこもりやすくなることもある

- 体温調節がうまくできず、冷えすぎることによる**体への悪影響(自律神経の乱れや体調不良)**が指摘されている

- 冬には冷たすぎて使用が難しく、オールシーズン利用には不向き

- 人によっては接触冷感素材の感触を「硬い」「ゴワゴワする」と不快に感じるケースも

実際のレビューでも「最初だけ冷たかった」「すぐに温かくなってしまった」「一晩寝るには不向き」といった意見が多く見受けられます。

つまり、接触冷感マットは一時的な清涼感を得るには適していますが、持続性・快適性を求めるユーザーにとっては物足りない可能性が高いことを理解しておく必要があります。

冷感敷きパッドの正しい敷き方|順番ひとつで体感温度が変わる?

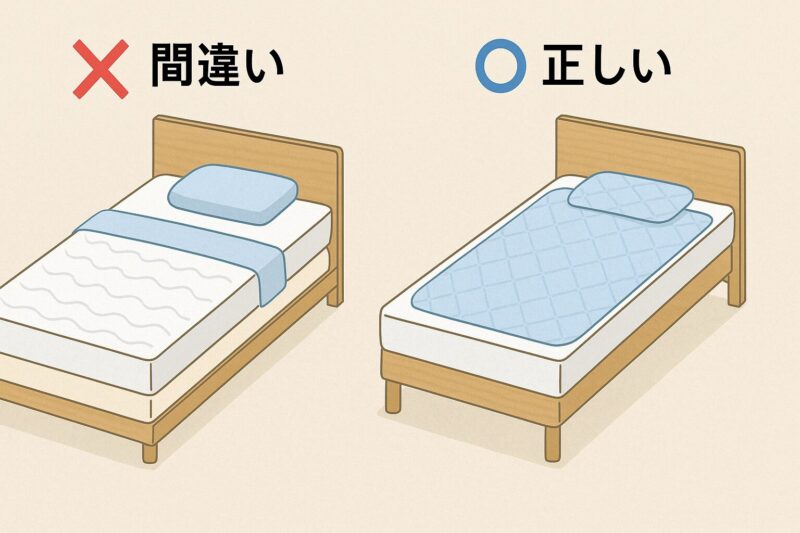

冷感パッドは、敷き順によって体感温度が大きく変わることがあります。これは、冷感素材が熱を逃がす性質に頼っているため、肌に触れる順番や空気の通り道があるかどうかが重要になってくるためです。

一般的におすすめされる敷き順は以下のとおりです:

- マットレス

- 冷感敷きパッド

- シーツ(または直接)

この順番にすることで、冷感敷きパッドが身体にダイレクトに触れるため、冷却効果をダイレクトに感じやすくなります。特に接触冷感素材は、肌が触れた瞬間に熱を奪うことで冷たさを感じさせる仕組みのため、他の寝具で挟んでしまうと本来の性能が十分に発揮できません。

ただし、肌が敏感な方や冷えすぎが心配な方は、薄手のコットンシーツを間に挟むと、やわらかい触感を維持しながらも適度な冷たさをキープできます。湿気がこもりやすい梅雨時期などは、吸湿性の高い素材のシーツを使うことで、さらに快適さを高めることも可能です。

逆に、シーツの上に冷感パッドを敷いてしまうと、肌が直接冷感素材に触れないため、せっかくの冷却効果が大きく減少してしまいます。特に厚手のシーツは断熱材のようになり、冷たさを感じにくくなるので注意が必要です。

また、敷きパッドとマットレスの間に通気性のあるメッシュシートを加えると、空気の循環が良くなり、熱がこもりにくくなります。こうした一工夫で、冷感マットの性能をさらに引き出すことができるでしょう。

🔗 冷感パッドの敷き方を間違えると効果は半減。今売れている敷きパッド一覧はこちら

楽天市場で冷感敷きパッドを今すぐチェック

冷感マットの洗濯頻度とケア方法|効果を保つお手入れ術

汗や皮脂汚れが冷感効果を落とす原因になるため、洗濯頻度は週1回が目安とされています。特に夏場は寝汗が多くなりがちで、放置すると冷感性能だけでなく衛生面でも問題が出てきます。汗による黄ばみや臭いが気になる前に、定期的に洗濯して清潔を保ちましょう。

同じ「冷感系の布もの」でも、タオル類は汗や皮脂で一気に臭いやすく、お手入れのコツも少し異なります。首に巻く冷感タオルのニオイ対策については【臭くなる冷感タオルを徹底解明!その原因と今すぐできる対策法とは?】で、雑菌の正体から洗い方・干し方・買い替えタイミングまで詳しく解説しているので、併用している方はチェックしておくと失敗しにくくなります。

洗濯時は必ず洗濯表示に従い、優しい水流モードや洗濯ネットの使用を推奨します。冷感素材は摩擦に弱いものが多いため、強い水流や乾燥機の熱で劣化しやすいのです。洗剤も中性洗剤を使うことで、生地や機能素材へのダメージを軽減できます。

干すときは直射日光を避けて、風通しのよい日陰干しがベストです。直射日光に当てると、素材が硬くなったり縮んだりする可能性があります。

また、冷感マットを使用しない季節には、しっかりと乾かしてから収納することも重要です。湿気が残ったままだとカビや菌の繁殖の原因になり、次の使用時に不快な思いをすることになります。できれば防湿剤や除湿シートと一緒に収納袋へ入れ、風通しの良い場所に保管しましょう。

これらの正しいお手入れを行うことで、冷感マットの機能を長持ちさせるだけでなく、清潔さと快適さを維持することができます。

冷たい敷きパッドは効果があるの?口コミと実験で検証!

【参考リンク】

📘 接触冷感とは?仕組み・Q‑MAXの目安を解説!【Bedroom.co.jp】

→ Q‑MAXとは何か、0.2~0.4以上の目安や注意点について詳しく解説。

冷たい敷きパッドといっても、その効果は商品によって大きく異なります。実際にユーザーが使用したレビューや、メーカーごとの実験結果などを見てみると、製品ごとの冷感性能や持続性に差があることが明らかになります。

たとえば、

- 「ニトリのNクールスーパーは冷たさが持続した」

- 「無印良品のジェルパッドはひんやりが長続きした」 といった口コミは、ある程度価格帯が高めの製品に集中しており、冷感性能を重視して作られていることが伺えます。これらの製品は、Q-MAX(接触冷感の数値)などの冷たさの指標が公表されていることが多く、信頼性が高いです。

一方で、

- 「Amazonで買った安価品は最初しか冷たくなかった」

- 「冷たさが1時間も続かず、すぐにぬるくなる」 といったレビューも散見され、価格の安さにつられて購入した結果、満足度が低くなってしまうケースも多くあります。

冷感敷きパッドは、その名の通り「冷たさを感じる」ことを目的としていますが、その感じ方は使用する素材(ナイロン、ポリエステル、ジェルなど)や加工方法によって変わります。特にジェルタイプのものは一時的な冷却効果は高いですが、体温で温まりやすいため、持続性という観点では劣ることもあります。

また、冷たさをより実感するためには、部屋の湿度や室温も影響します。エアコンとの併用や、扇風機による空気の流れを活用することで、冷感パッドの性能を最大限に引き出すことが可能です。

このように、口コミと実際の体験談からわかるのは、価格だけではなく素材・構造・使い方が冷感パッドの効果を大きく左右するということです。後悔のない買い物をするためには、レビューだけでなく、数値的なスペックや構造にも目を向けることが大切です。

🔍 冷感マット選びに迷ったら:

暑い夜でも快適な冷感マットの選び方とおすすめ商品

- ニトリのNクールで一番冷たいモデルは?比較検証レビュー

- 熱がこもらないマットレス選び|夏の睡眠を快適にするポイント

- 冷感シートは体温を下げる?冷却効果の仕組みと注意点を解説

- 冷感敷きパッドの寿命は?買い替えの目安と長持ちさせるコツ

- 冷感マットは暑いと感じるのか総括

ニトリのNクールで一番冷たいモデルは?比較検証レビュー

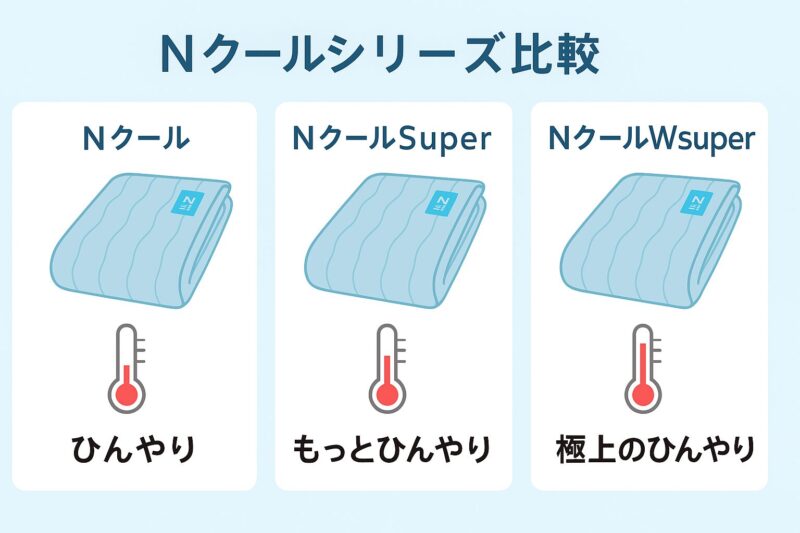

ニトリの「Nクール」シリーズは、夏の寝具市場でも特に人気の高い冷感寝具シリーズで、接触冷感素材を使用しており、価格と性能のバランスが良いことから幅広いユーザーに支持されています。

展開されている主なラインナップは以下の3種類です:

- Nクール

- Nクールスーパー

- Nクールダブルスーパー

この中で、最も冷たいのはNクールダブルスーパーです。Q-MAX(接触冷感値)という冷感性能を表す数値が最も高く、実際に使用したユーザーからも「触れた瞬間のひんやり感が段違い」「エアコンなしでも快眠できた」と高評価を得ています。

Nクールダブルスーパーには、抗菌防臭や防ダニ加工も施されており、機能性の高さもポイントです。素材もより密に編み込まれた構造になっており、持続的な冷たさとさらっとした肌触りが両立されています。

一方で、Nクールはベーシックなモデルで価格も最も安く、冷感性能は抑えめです。Nクールスーパーはその中間に位置しており、価格と機能のバランスを重視する方には最適です。

ただし、当然ながらダブルスーパーは価格も上がるため、購入前に使用する環境(エアコンの有無や体感温度)や予算を総合的に考慮することが重要です。ご家族で複数枚必要な場合は、家族の体感温度に合わせてグレードを変えるという選び方も良いでしょう。

🌟 ニトリのNクールシリーズを比較したい方はこちら

熱がこもらないマットレス選び|夏の睡眠を快適にするポイント

夏場の寝苦しさを軽減するには、マットレス選びが非常に重要です。特に気をつけたいのは「熱のこもりやすさ」。これを解決するためには、通気性と放熱性を兼ね備えた素材と構造を選ぶ必要があります。

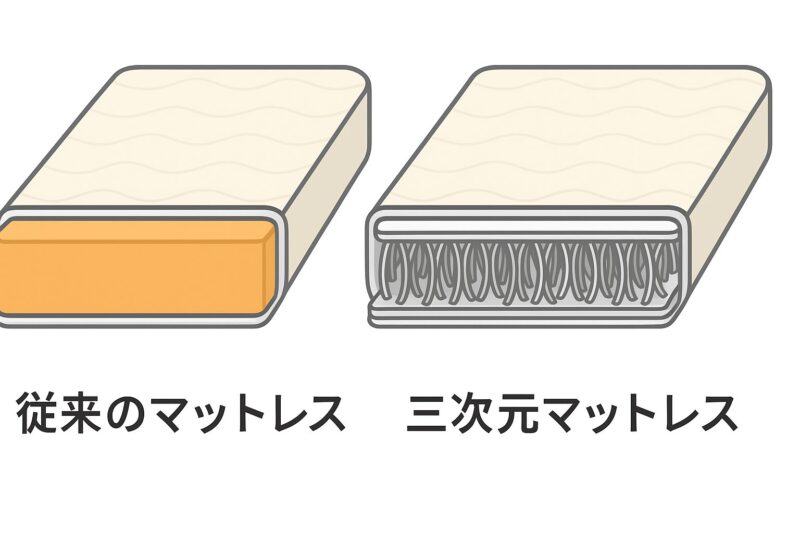

中でもおすすめなのが、通気性のよいウレタン素材や、エアスルー構造を採用した三次元構造マットレスです。このタイプは内部に空気の流れを作ることで、寝返り時にこもった熱を排出しやすくなっており、長時間寝ていても蒸れにくい設計となっています。

代表的な製品としては、「コアラマットレス」や「ブレインスリープ」が挙げられます。コアラマットレスは高反発と通気構造のバランスが秀逸で、寝姿勢のサポート力も高く、通年快適な睡眠環境を提供します。ブレインスリープは通気性に特化しており、独自のエアファイバー構造により熱や湿気を効率的に逃がす設計になっています。

さらに、マットレス自体の性能を引き出すためには、スノコベッドやメッシュベースのベッドフレームを併用することも効果的です。これによりマットレス下部にも空気が通り、湿気がこもりにくくなるため、カビ対策にもなります。

また、敷きパッドやシーツも吸湿速乾性の高い素材を選ぶことで、さらに快適さが増します。夏用の冷感敷きパッドと組み合わせる場合でも、ベースとなるマットレスが熱をこもらせにくい構造であることが、ひんやり感の持続に大きく関わってきます。

これらのポイントを押さえたマットレスを選べば、寝汗や蒸れによる不快感を軽減し、快適な夏の夜を過ごすことができるでしょう。4

✅ 熱がこもりにくいマットレスが知りたい方はこちらからどうぞ

冷感シートは体温を下げる?冷却効果の仕組みと注意点を解説

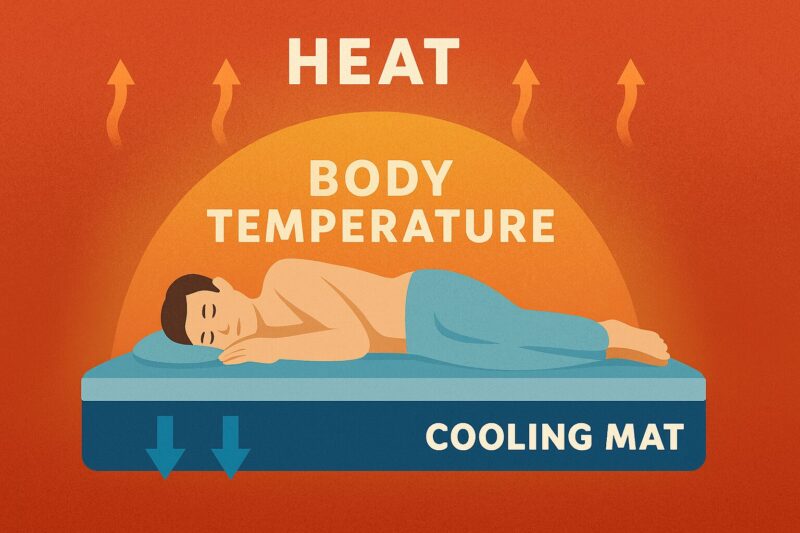

冷感シートの多くは、吸熱・気化熱による冷却原理で成り立っており、体に直接触れることで一時的にひんやりとした感覚を与え、体温の上昇を緩やかに抑える働きをします。

この仕組みは、汗などの水分が蒸発する際に気化熱を奪う性質を利用しており、体表面の熱を効果的に逃がすことができます。そのため、寝返りを打ったり、少し動いたりした際にも一時的に冷たく感じられるのが特徴です。

ただし、この冷却効果には限界があります。素材が吸収できる熱量には制限があるため、長時間の使用では次第に冷たさを感じにくくなることが一般的です。特に室温や湿度が高い環境下では気化がうまく進まず、思ったような冷却効果が得られないことも。

そのため、冷感シート単体での使用ではなく、エアコンや扇風機との併用が前提とされています。冷風を直接あてることで、気化作用を促進し、冷却効果を持続させることが可能になります。

また、冷感シートは寝具としてだけでなく、スポーツや外出時の使用も想定されている製品が多いため、使用シーンに応じた製品選びが重要です。たとえば、屋外で使用する場合は紫外線対策や耐水性も確認しておくと安心です。

屋外での暑さ対策では、首元や腕など「露出している肌」の紫外線ケアも欠かせません。服や日傘だけではカバーしきれない部分は、白浮きしにくく汗にも強いアイテムをまとめた【白くならない日焼け止めって本当にある?2025年おすすめ厳選!】もあわせてチェックしておくと安心です。

使用後は汗や皮脂で効果が落ちやすくなるため、こまめに洗濯または拭き取り清掃を行うと衛生的かつ性能も維持できます。

💡 外出時やエアコンのない空間には冷感シートも便利!

冷感敷きパッドの寿命は?買い替えの目安と長持ちさせるコツ

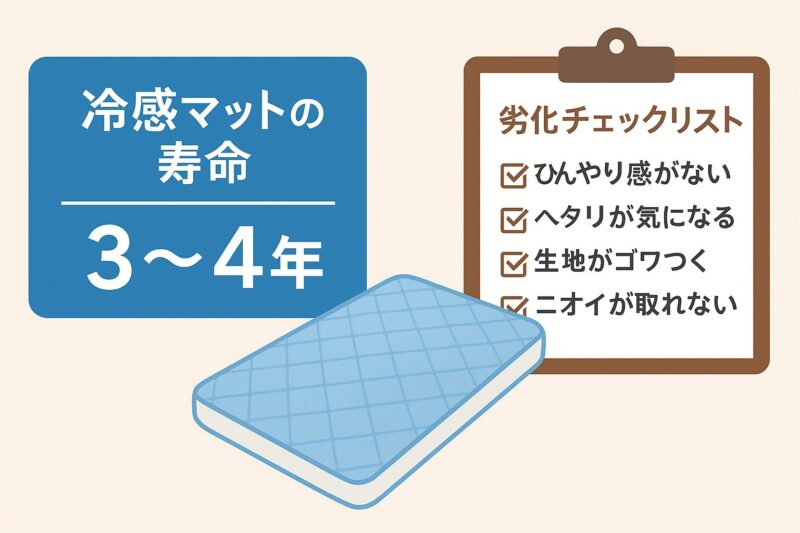

冷感敷きパッドの平均寿命は1〜2年ほどとされていますが、使用頻度やお手入れの状況によってはさらに短くなることもあります。特に毎日使用する場合や、洗濯回数が多い環境では、素材の劣化が早まりやすくなります。

冷感効果が薄れてきた、吸湿性が落ちて汗を吸い取らなくなってきた、寝心地が変わったと感じたときが、買い替えのひとつのサインです。また、パッドの表面が毛羽立ってきたり、弾力性がなくなってきた場合も寿命が近づいている証拠です。

冷感敷きパッドを少しでも長く快適に使うためには、以下のような工夫が重要です:

- 定期的な洗濯と陰干しで、清潔さと素材の劣化防止を図る

- 収納時は湿気の少ない場所にしまい、通気性の良い収納袋を使用する

- 折りジワができると繊維が傷むため、なるべく丸めて保管したり、たたむ場合はタオルなどを挟んで摩擦を防ぐ

- 季節外には不織布ケースや除湿剤と一緒に保管してカビ対策を施す

また、同じ敷きパッドを複数枚用意してローテーションで使うことで、1枚あたりの劣化スピードを抑えることができます。

こうしたメンテナンスを意識することで、快適さを長く維持できるだけでなく、結果として買い替え頻度を下げ、コストパフォーマンスも向上します。

冷感マットは暑いと感じるのか総括

- 冷感敷きパッドが暑い原因は素材と使い方にある

- 接触冷感の効果は一時的で、過信はNG

- 敷き順や洗濯頻度で体感温度が大きく変化する

- ニトリのNクールダブルスーパーは高評価

- 冷感マットの寿命は意外と短く、見極めが重要

- 冷感パッドは通気性や体との接触面積の工夫が必要

- 室温・湿度の調整も冷感効果の持続には不可欠

- 安価な冷感マットには注意が必要、口コミやQ-MAX数値を確認

- スノコベッドや三次元マットレスとの併用で熱ごもり対策を

- ローテーション使用や正しい保管で寿命と快適性が大幅に向上

なお、「エアコンの効きが弱い」「家族全員が同じ部屋で寝ていて温度を下げすぎられない」といった環境では、冷感マットだけでなく首元を直接冷やすネッククーラーや能動送風のハンディファンを組み合わせると、体感温度を下げやすくなります。首周りを集中的に冷やしたい場合は【ranvooネッククーラーは冷えない?効果と口コミを検証!】、就寝前後のピンポイント送風には【Aujenハンディファンの実力とは?2025年注目モデルを徹底解説】が参考になります。

最新の価格・在庫・お届け日をこちらから確認できます👇

次の一歩はこちら▶ 能動送風で体感温度を素早く低減 を解説

【Aujenハンディファンの実力とは?2025年注目モデルを徹底解説】

- 繰り返し使用でも臭いを抑える

【臭くなる冷感タオルを徹底解明!その原因と今すぐできる対策】 - 枕用アイシングで頸部を効率冷却

【vicopo 保冷剤は買い?SUS304の真相と選び方】