双眼鏡 オートフォーカスは買い?ライブで後悔しない選び方とおすすめ・デメリットをプロ視点で解説

コンサートやスポーツ観戦で「双眼鏡のオートフォーカスって実際どうなの?」と迷ったことはありませんか。初めてのオペラグラスからのステップアップや、家族や友人と共有して使いたいとき、双眼鏡 オートフォーカスは“出した瞬間にすぐ見える”手軽さが魅力です。とはいえ、フリーフォーカスやセンターフォーカスとの違い、電池が必要かどうか、暗い会場でも使えるのか――購入前に不安になるポイントは多いはず。そこで本記事では、AF(オートフォーカス)のおすすめモデルとデメリット、フリーフォーカス/センターフォーカスとの違いを実用目線で解説し、ライブでの最適倍率(10倍・12倍・20倍)や電池式の注意点、失敗しないための口コミの読み解き方まで一気に整理します。

さらに、選定に欠かせない指標である倍率・対物レンズ径・実視界・アイレリーフ(メガネ併用時の覗きやすさ)といった基本用語もやさしく補足。席の距離や会場の明るさ、手ブレ耐性に合わせて“今の自分に合う仕様”を具体的に絞り込めるよう、席別の目安やチェックリスト、比較に便利なリンクも配置しました。

読み終えれば、あなたに最適な双眼鏡 オートフォーカスが自信をもって選べます。シーン別に「どの倍率を選ぶべきか」「電池式と非電池式はどちらが安心か」が明確になり、到着当日から気持ちよく使い始められるはずです。

- 双眼鏡のオートフォーカスで何が変わる?仕組み・方式の違いとおすすめを理解する

- 双眼鏡のオートフォーカスを現場で活かす:ライブ向け倍率選びと電池・口コミの実像

双眼鏡のオートフォーカスで何が変わる?仕組み・方式の違いとおすすめを理解する

- 失敗しない!用途別に選ぶオートフォーカス双眼鏡のおすすめ

- 買う前に要チェック:オートフォーカス双眼鏡のデメリットと回避策

- 図でわかる仕組み:オートフォーカス双眼鏡はなぜピント合わせ不要なのか

- フリーフォーカスとの違いは?見え方・価格・使い勝手を実比較

- センターフォーカスとの違い:操作スピードと精度、どちらが合う?

失敗しない!用途別に選ぶオートフォーカス双眼鏡のおすすめ

選び方の要点

AFは**「素早く見たい」「ピント合わせに自信がない」シーンに強い方式です。ライブ・スポーツ・観劇のように被写体が頻繁に動く、あるいは照明が暗い会場で素早く合わせたいときに威力を発揮します。その一方で、微細なピント追い込みや近距離の合焦は機種差が出やすいので、使う環境に合わせたスペック選びが重要です。メガネ使用者はアイレリーフ**(目と接眼レンズの適切距離)やハイアイポイント設計を優先すると、視野のケラレ(四隅が欠ける現象)を防ぎやすくなります。

また、AFには電池式と**非電池式(フリーフォーカス寄りの設計)があり、屋内のドームや暗転が多い演出では口径とコーティング品質が見え方を左右します。会場までの携行性(重量・サイズ・ストラップ)**も見逃せない比較ポイントです。

用途別の早見目安(席・シーン別)

- 屋内アリーナ(前〜中ブロック):10×25〜10×30(軽量・実視界6°以上)。素早い取り回しが最優先。

- ドーム中〜後方/野外スタンド:10×30〜12×36(できれば実視界5.5°以上)。手すり固定や一脚で手ブレを緩和。

- 日中の屋外スポーツ:10×30〜12×42(防水・防曇、耐衝撃性)。被写体追従に広めの視界が有利。

- 家族・友人と共用:AF/フリーフォーカスの10倍前後、重量350g以下。説明なしで渡せる使いやすさを重視。

- 夕方〜暗所が多い会場:10×30以上でひとみ径3mm以上を意識(例:10×32=3.2mm)。明るさを確保。

おすすめの目安(スペック)

- 倍率:10倍を基準に、スタンド使用や明るい屋外なら12倍も可。

- 対物レンズ径:25〜32mm(室内/ライブ)、32〜42mm(屋外/夕方)。

- 実視界:6°以上あると追従しやすい。

- 重量:350g前後を上限目安(長時間鑑賞の疲労を軽減)。

- アイレリーフ:メガネ併用は16mm以上が目安(裸眼なら14mm前後でも可)。

- ひとみ径(=対物径/倍率):3.0mm前後を確保(屋内ライブ)。薄暮や屋外スタンドは3.2〜4.2mmが快適。

- 最短合焦距離:3〜5m程度だと近距離の演出や掲示でも見やすい。

- 防水/防曇:IPX4以上や窒素封入だと結露・湿気に強い。

- コーティング:**FMC(フルマルチコート)**や位相差補正プリズムがあるとコントラストが向上。

- 付帯:視度調整リングのクリック感、ストラップ幅、収納ケースの取り出しやすさも要確認。

試用時のチェックポイント

- ブラックアウト/ケラレが出ないか(覗き始めに四隅が欠けるならアイレリーフ不足の可能性)。

- 手ブレ許容:自分の姿勢・席環境で10倍が限界か、12倍でも耐えられるかを体感。

- 色収差とコントラスト:強い照明やLED演出で輪郭がにじまないか。

- 操作音/駆動音(電動AF):静かなMC時に気にならないか。

- ピントの合焦スピード:暗所や被写体距離の変化に追従できるか。

具体的なイメージを掴みたい人は、まずは軽くて扱いやすいエントリー向けモデルもチェックしておくと安心です。ここからサイズ感や覗き心地の基準がつかめます。

ポチップ

人気のオートフォーカス双眼鏡はこちらからチェック👇

Amazonで一覧を見る

楽天市場で一覧を見る

Yahoo!ショッピングのランキングを見る

※双眼鏡の基本と選び方を整理した外部ガイド(権威性のある解説)

→ ビックカメラ:双眼鏡の選び方

買う前に要チェック:オートフォーカス双眼鏡のデメリットと回避策

よくある弱点

- 個人差(視度)に合わせた微調整の自由度が低い機種がある。

- 近距離に弱い傾向(最短合焦距離が長め)。

- 暗所でコントラストが下がると合焦しにくいモデルも。

- **AFの「迷い(ハンチング)」**が出る個体があり、暗転や逆光時にピントが前後へ行き来することがある。

- 駆動音や微振動(電動AF)の発生。静粛なMCや演劇の台詞中に気になる場合がある。

- 重量バランスと疲労:AF機構や電池で重くなりやすい。長時間の手持ちで腕や首へ負担。

- アイボックスが狭い機種だと、覗く位置が少しズレるだけでケラレやブラックアウトが起きやすい。

- 周辺解像/色収差:強い照明やLED演出で輪郭のにじみが目立つモデルがある。

- 視野が狭いモデルでは被写体を見失いやすく、特にドーム後方席で不利。

- 耐候性/結露:防水・防曇が弱いと湿気や温度差で内部くもりが発生することがある。

- 価格プレミアム:AF機構ぶん、同等クラスのセンターフォーカスより割高になりがち。

- ランニングコスト:電池式は予備電池の常備が必須。低温で電圧降下しやすい。

具体例(ライブ/観劇/屋外スポーツ)

- ライブの暗転:コントラストが薄くなりAFが迷ってピントが抜ける → 口径アップと高透過コーティングで補う。

- 静粛な舞台:電動AFの駆動音が気になる → 試写時に動作音チェック、もしくは非電池式を選択。

- デーゲーム/屋外:熱気の揺らぎ(陽炎)でコントラスト低下 → 倍率を10〜12倍に抑え視界を広く確保。

- ドーム後方席:視野が狭いと被写体をロスト → 実視界5.5〜6°以上を目安。

回避策

- 右目の視度調整リングで自分の視力に合わせる(対応機種)。

- 会場が暗い場合は**対物径の大きいモデル(30mm以上)**を選ぶ。

- 実機レビューや口コミで「近距離の見え方」を確認する。

- 倍率を上げすぎない:手ブレや視野狭窄を避けるため10倍基準、遠距離は12倍前後で運用。

- ひとみ径(対物径÷倍率)を3.0mm以上確保し、暗い会場での視認性を向上。

- 実視界/見掛視界の数値を重視し、被写体追従を容易にする。

- アイカップの段階調整でメガネの有無に合わせてアイレリーフを最適化。

- ストラップは2点吊り/幅広を選び、首・肩の負担を軽減。

- 電池式は予備を2セット携行。寒冷地ではリチウム系を優先。

- **防水(IPX4以上)/防曇(窒素封入)**で結露リスクを抑える。

- 三脚穴/手すり固定が可能なアクセサリーの有無を確認(高倍率で有効)。

- 返品ポリシー/保証を確認し、合わなければ交換できる導線を確保。

購入前チェックリスト(クイック)

| 確認項目 | OKの目安 | 備考 |

|---|---|---|

| 倍率/ひとみ径 | 10×25〜10×32(ひとみ径≥3.0mm) | 暗所は3.2mm以上が快適 |

| 実視界/見掛視界 | 実視界5.5–6.0°以上 | 追従しやすさに直結 |

| アイレリーフ | メガネ併用で16mm以上 | ケラレ/ブラックアウト防止 |

| 重量 | 350g以下目安 | 長時間の疲労軽減 |

| 最短合焦距離 | 3–5m程度 | 近距離演出の可読性 |

| 防水/防曇 | IPX4+窒素封入が理想 | 結露・湿気対策 |

| 駆動音(電動) | 静かな場面で気にならない | 試写で要確認 |

| 電池運用 | 予備×2、低温はリチウム | ランニングコストも計上 |

| 視度調整 | クリック感が明瞭 | 左右差の再現性向上 |

| 付属品 | 幅広ストラップ/収納ケース | 携行性・保護性を担保 |

失敗リスクの少ないオートフォーカス双眼鏡をまとめてチェック👇

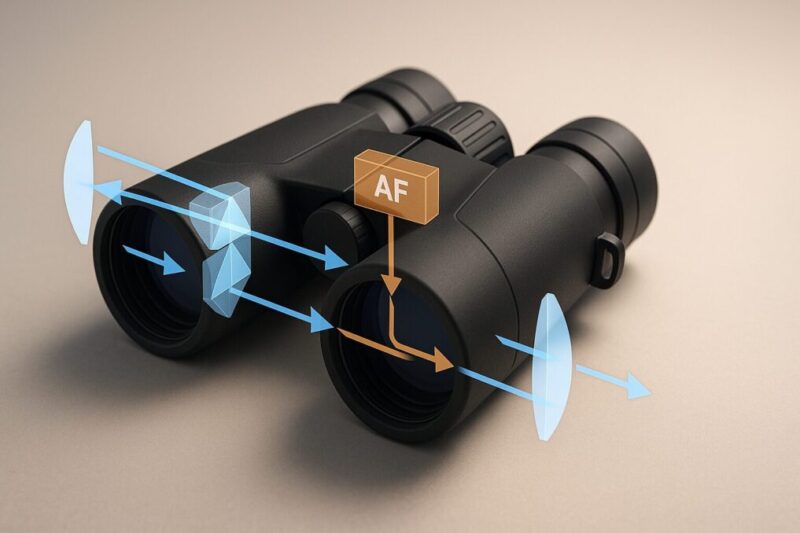

図でわかる仕組み:オートフォーカス双眼鏡はなぜピント合わせ不要なのか

仕組みの概要

AFと呼ばれる双眼鏡は、大きく2系統に分かれます。1つは**「フリーフォーカス」(深い被写界深度を利用して、ほぼ常にピントが合って見えるよう設計された“固定ピント”型)、もう1つは「電動/機械式AF」(センサーや駆動機構でピント位置を自動調整する“真の自動合焦”型)です。どちらもユーザーの操作を最小化して素早く観察を始められる**のが狙いですが、原理・得意分野・弱点が異なります。

光学のキモ(被写界深度とハイパーフォーカス)

双眼鏡でピントが合って見える距離の幅は被写界深度(Depth of Field)で決まります。フリーフォーカスは、焦点距離・レンズ設計・ひとみ径(=対物径÷倍率)を最適化することでハイパーフォーカス距離付近に焦点を固定し、そこから手前〜遠景までを許容範囲のシャープさでカバーします。結果として電源不要・操作不要で“常に合って見える”体験を作り出せますが、近距離側は設計上最短合焦距離が長め(例:3〜5m以上)になりやすいのが難点です。

一方、電動/機械式AFは被写体コントラストや距離情報を用いてレンズ群やエレメントの位置を動かし実際に焦点を合わせます。暗所や距離変化が激しい場面では合焦精度とスピードで優位に立てますが、電池残量や駆動音・応答遅延が使用感に影響する場合があります。

使い勝手の違い

- フリーフォーカス:操作がシンプル、電池不要。明るい場面では快適。近〜中距離の合焦は設計に依存し、近距離が苦手な個体もある。

- 電動AF:暗所や被写体距離が変わる場面で便利だが、電池残量と駆動音に注意。モデルによっては合焦の“迷い”(前後にピントが行き来する現象)が起きることがある。

- 重量・バランス:AF機構や電池を搭載する電動型はやや重くなりがち。長時間の手持ち観察では350g前後が疲労の分岐点。

- 暗所性能:フリーフォーカスはひとみ径が小さいと暗所で見えにくい。電動AFはセンサーと高透過コーティングの質が効く。

- メンテナンス性:フリーフォーカスは機構が少なく故障リスクが低い。電動AFは電源系・駆動系の点検が重要。

- 静粛性:演劇やMC中など静かなシーンでは、電動AFの微小な駆動音が気になる場合がある。

よくある誤解と見分け方

市場では**「オートフォーカス」=フリーフォーカスという意味で表記される例が少なくありません。仕様表に電源不要・最短合焦距離が長め**といった記載があり、ピントダイヤルや個別フォーカスの記述がない場合は、実質的にフリーフォーカスである可能性が高いと考えましょう。逆に、電源仕様・駆動方式・合焦速度などが明記されていれば、電動/機械式AFの可能性が高いサインです。

どちらを選ぶかは、用途(ライブ/スポーツ/屋外観察)×会場の明るさ×観察距離で判断すると失敗が減ります。### フリーフォーカスとの違いは?見え方・価格・使い勝手を実比較

仕組みの違いを踏まえてモデルを比較したい人はこちら👇

比較表(要点)

| 項目 | オートフォーカス(電動系) | フリーフォーカス |

|---|---|---|

| 操作 | 自動で合焦 | 物理的に常時合焦に近い設計 |

| 電池 | 必要(機種により) | 不要 |

| 近距離 | 合焦可だが機種差大 | 近距離がやや苦手 |

| 暗所 | センサーや明るさ次第 | 被写界深度の恩恵が減りやすい |

| 重量 | やや重い傾向 | 軽量が多い |

| 価格 | やや高価 | 手頃が多い |

フリーフォーカスとの違いは?見え方・価格・使い勝手を実比較

フリーフォーカスとオートフォーカス(電動系)は、原理・得意シーン・運用コストが異なるため、使い分けで満足度が大きく変わります。まずは短時間で全体像を掴める比較表、そのあとに向いているユーザー像と見極めの具体指標、シーン別の使い勝手を補足します。

比較表(要点)

| 項目 | オートフォーカス(電動系) | フリーフォーカス |

|---|---|---|

| 操作 | 自動で合焦 | 物理的に常時合焦に近い設計 |

| 電池 | 必要(機種により) | 不要 |

| 近距離 | 合焦可だが機種差大 | 近距離がやや苦手 |

| 暗所 | センサーや明るさ次第 | 被写界深度の恩恵が減りやすい |

| 重量 | やや重い傾向 | 軽量が多い |

| 価格 | やや高価 | 手頃が多い |

| 応答速度 | 合焦動作に遅延/迷いが出る場合あり | 遅延なし(固定焦点) |

| 静粛性 | 駆動音が気になる場合あり | 無音で安心 |

| 最短合焦距離 | 短めの機種もある | 長め(3〜5m以上の設計が多い) |

| 実視界 | モデル差が大きい | 設計上広めを狙いにくい場合あり |

| メンテ性 | 駆動/電源系の点検が必要 | 構造がシンプルで故障リスク低 |

| ランニングコスト | 電池/充電が必要 | ほぼゼロ |

各方式が「向いている/向いていない」

- オートフォーカス(電動系)が向いている人

- 暗所や距離変化が多いライブ/ステージで素早い合焦を求める。

- 近距離演出(ステージ前方での小道具・文字)もきっちり見たい。

- 多少の重量増や電池管理より、精度/機能性を重視。

- フリーフォーカスが向いている人

- 家族や友人と共用し、とにかく操作説明なく渡したい。

- 長時間の手持ちで軽量さ・静粛性を優先。

- コストを抑え、電池切れの不安ゼロで使いたい。

スペックシートの見極めポイント(実数値の目安)

- 実視界:5.5〜6.0°以上あると被写体を見失いにくい。

- ひとみ径(=対物径÷倍率):屋内ライブは3.0mm以上、野外・薄暮は3.2〜4.2mmが快適。

- アイレリーフ:メガネ併用は16mm以上を目安。

- 重量:350g前後を超えると長時間で疲れやすい。

- 最短合焦距離:3〜5mなら近距離演出の判読性が上がる。

- 防水/防曇:IPX4+窒素封入だと結露・湿気に強い。

- 電源仕様(電動AF):連続駆動時間/電池タイプ/低温特性を確認。

シーン別での体感差

- 屋内ライブ:暗転中にAFが迷う機種がある。フリーフォーカスは暗所でシャープさが甘くなることも。

- 屋外スポーツ:陽炎や強い光でコントラストが落ちると、電動AFが前後に合焦することがある。フリーフォーカスは視野確保がしやすく追従がラク。

- 旅行/街歩き:フリーフォーカスは取り出し即見える安心感、電動AFは近距離の表情や文字に強い傾向。

フリーフォーカス双眼鏡とあわせて比較したい人はこちらもチェック👇

センターフォーカスとの違い:操作スピードと精度、どちらが合う?

違いの理解

- センターフォーカス:中央ダイヤルで自分の目に最適なピントを素早く微調整。ダイヤルの回転量(フォーカストラベル)が短いほど瞬時に合う一方、微調整のシビアさは増す。被写体の距離が頻繁に入れ替わるシーン(演者の前後移動、照明の切替)でも意図通りに追い込める主導権があり、低コントラスト環境でも自分の手でリカバーしやすい。視度(左右の見え方)の個体差も視度調整リング+センターホイールで詰められるため、**“自分に合わせる自由度”**が高い。

- オートフォーカス:操作ゼロで見始められる代わりに、微細な追い込みは苦手な機種がある。被写体距離の変化に自動で追従してくれるため、初心者や家族共用でも迷いにくいが、暗転や逆光などコントラスト不足の場面では合焦の迷い(前後の行き来)やわずかな遅延が気になるケースがある。電動型は電池残量と駆動音の有無も使い勝手に影響。

- 共通のポイント:どちらの方式でも、最初に視度調整を正しく合わせることで解像感と疲労感が大きく変わる。メガネ着用者はアイレリーフ(15–16mm以上推奨)とアイカップ段数を要確認。

シーン別の体感差(例)

- 屋内ライブ(暗転多め):センターフォーカスは暗所でも自力で追い込み可。AFは迷いが出る個体があるが、明所では切り替わりが速い。

- ドーム後方席:センターフォーカスは狭い被写界深度を手で補正できる。AFは見始めが速い反面、視野狭窄時にロストすると復帰に時間がかかる場合あり。

- 屋外スポーツ:被写体の距離が頻繁に変わるため、AFの自動追従が楽。ただし陽炎でコントラストが落ちると迷いやすい。センターフォーカスは被写体を見ながら意図的に前ピン/後ピンへ微調整できるのが強み。

選び分けの判断基準(クイック)

- 操作優先・表情の“キリッ”とした解像感を出したい → センターフォーカス。

- 取り出してすぐ見たい・家族や友人と共用 → オートフォーカス。

- 暗い会場・逆光演出が多い → センターフォーカス優位(自力で追い込みやすい)。

- 距離変化が激しい/被写体を見失いやすい → オートフォーカス優位(初動が早い)。

こんな人におすすめ

- 操作が好き・細かく追い込みたい → センターフォーカス。近距離の小道具や衣装の質感まで見たい人、暗転やスポット光が多い演出をよく観る人に向く。

- とにかく手早く見たい・初心者 → オートフォーカス(またはフリーフォーカス)。家族共用や貸し出し用途、観賞に集中したい人、ピント操作が不安な人に向く。

センターフォーカスとオートフォーカスを実機で比較したい人はこちら👇

双眼鏡のオートフォーカスを現場で活かす:ライブ向け倍率選びと電池・口コミの実像

- コンサート/ライブで後悔しない選び方:席別のベストなAF双眼鏡

- 「10倍」は万能?手ブレ・視野・明るさのベストバランス検証

- 「20倍」は買いなのか?失敗例と選ぶなら押さえるべき条件

- 電池式/非電池式の選び方:ランニングコストと安心感の比較

- 口コミ徹底チェック:満足点・不満点から見える実力

- 双眼鏡のオートフォーカスは結局買い?総括

炎天下のスタンド観戦や夏フェスでは、「視界」と同じくらい日差し・暑さ・待ち時間の対策も重要です。

とくに女性や子ども連れなら、

日傘の選び方(『マツコの知らない世界』で話題になったタイプ含む)

もチェックしておくと、双眼鏡だけに頼らない“快適装備一式”として準備しやすくなります。

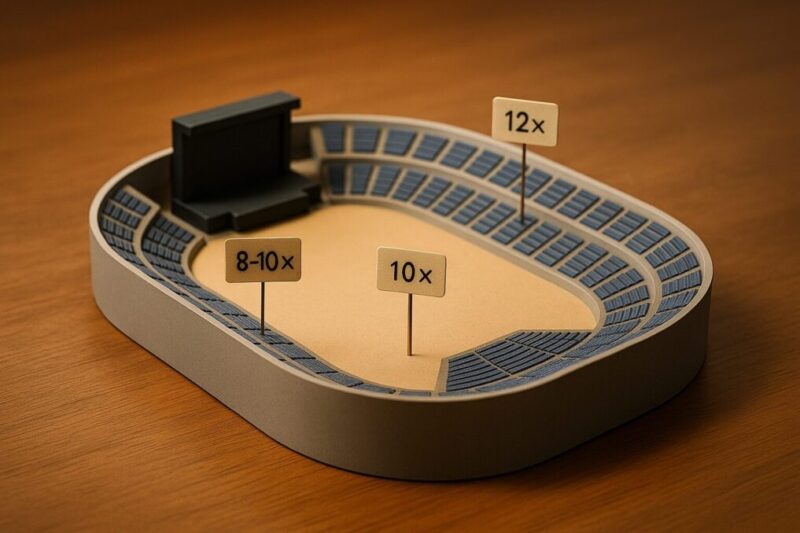

コンサート/ライブで後悔しない選び方:席別のベストなAF双眼鏡

席別の倍率目安

- アリーナ最前〜花道沿い:6〜8倍。視野が非常に広く、演者の全身が追いやすい。8×25など軽量・広視界モデルが快適。

- アリーナ前〜中:8〜10倍。視界が広くブレにくい。10×30前後で明るさと携行性のバランス良好。

- スタンド前段:10倍が基準。実視界5.5〜6°以上だと被写体ロストを防ぎやすい。

- スタンド中段:10〜12倍。明るさ重視なら口径30mm以上、手すり固定が有効。

- ドーム後方/バルコニー:12倍前後。ひとみ径3.2mm以上(例:12×36)で薄暮の見やすさを確保。

- 野外スタンド:10〜12倍。陽炎や風の影響を受けやすいので、倍率を上げすぎないのがコツ。

屋外ライブや夏フェスでは、「眩しさ」と「日焼け対策」もセットで考えておくとかなり快適になります。

とくに直射日光が強い現場なら、

UVカット帽の“色”は何色が正解? や

白浮きしにくい日焼け止めの選び方

もあわせてチェックしておくと、双眼鏡の見え方も含めてトータルで失敗しにくくなります。

視野・明るさの目安(クイック指標)

- 実視界:屋内ライブは6°前後あると追従がラク。後方席は5.5°以上を目安に。

- ひとみ径(対物径÷倍率):屋内は3.0mm以上、ドーム後方や野外は3.2〜4.2mmが快適。

- アイレリーフ:メガネ併用は16mm以上を推奨。

手ブレ/周辺環境の対策

- 肘固定(手すり・膝・バッグ)で揺れを抑制。

- ストラップを手に巻く/ハーネスでホールド感を上げる。

- 高倍率なら三脚穴・手すりクランプの活用や防振モデルも検討。

- 立ち上がりが多い現場は**軽量モデル(〜350g)**が快適。

真夏の野外スタンドや開場待ちの行列では、「首まわりの暑さ」と「汗だく問題」をどう軽減するかも大事です。

首元を集中的に冷やしたい人は RANVOO ネッククーラーの実用レビュー、

手軽に風量を足したい人は Aujen ハンディファンの使い勝手

をチェックしておくと、双眼鏡+暑さ対策のセットアップがイメージしやすくなります。

席が確定している人の選び方フロー

- 距離を基準に倍率を決める(基準:10倍、遠距離は12倍)。

- 明るさを確保(屋内は口径30mm以上目安)。

- 視野を確認(実視界5.5〜6°以上)。

- メガネの有無でアイレリーフを絞る(16mm以上)。

- 重量/携行性をチェック(350g前後が疲労の分岐点)。

ライブ向けおすすめを比較👇

Amazonでライブ向けを探す

楽天のライブ向け特集を見る

Yahoo!ショッピングでライブ向けを比較

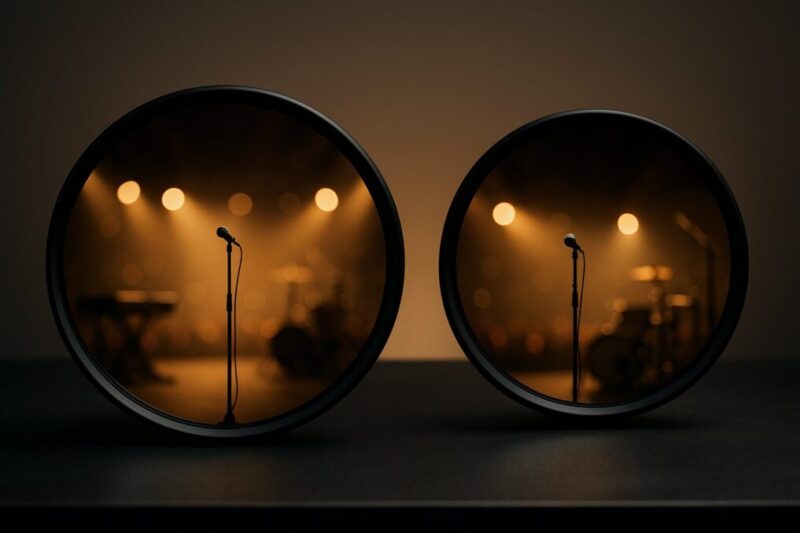

「10倍」は万能?手ブレ・視野・明るさのベストバランス検証

なぜ10倍が基準になるのか

- 視野の広さと被写体追従のバランスが良い。

- 明るさ(口径25〜30mm)との相性がよく、屋内でも見やすい。

- 人によっては手ブレ許容の上限になりやすい。

- **実視界5.5〜6.5°**を狙いやすく、被写体ロストが少ない。

- ひとみ径3.0mm前後(例:10×30)を確保しやすく、暗転が多いライブでもコントラストを保ちやすい。

- 300〜350gの軽量〜中量級が中心で、長時間の手持ちでも疲労が蓄積しにくい。

まずは10倍前後を基準にしつつ、「もう少し寄りたい場面」も想定するなら、倍率を変えられるズームタイプを1本持っておくと席替えにも対応しやすくなります。

Nikon¥12,480 (2026/01/10 18:10時点 | Amazon調べ)ポチップ

10倍を選ぶときの具体指標(クイック)

- 実視界:最低5.5°、理想は6.0°以上。

- ひとみ径:3.0mm以上(屋内)/3.2mm以上(薄暮・野外)。

- アイレリーフ:メガネ併用なら16mm以上。

- 最短合焦距離:3〜5m。近距離演出や掲示物の判読性UP。

- 防水/防曇:IPX4+窒素封入が理想。温度差の大きい会場移動でも安心。

- コーティング:FMC+位相差補正プリズムで色にじみを抑制。

10倍の弱点と対策

- さらに寄りたい → 席が遠いなら12倍も検討。手すり固定で解像感を底上げ。

- LED演出で色収差が気になる → **口径アップ(10×32など)**や上位コーティングのモデルへ。

- 手ブレ → 肘固定/ハーネス/手すりクランプで安定化。

- 暗い席 → ひとみ径3.2mm以上を確保し、高透過コーティングのモデルを選ぶ。

10倍が向く/向かないケース

- 向く:アリーナ前〜中/スタンド前段/屋内ライブ全般/旅行の街歩き。広視界で被写体を追いやすい。

- 向かない:ドーム後方や超遠距離でもっと大きく見たいケース(→12倍や防振機、固定手段の併用を検討)。

10倍カテゴリーを横断チェック👇

Amazonで10倍を絞り込む

楽天で10倍を探す

Yahoo!で10倍の人気順を見る

「20倍」は買いなのか?失敗例と選ぶなら押さえるべき条件

20倍で起きやすいこと

- 手ブレ拡大で細部が流れやすい。

- 視野が狭いため被写体を見失いがち。

- ひとみ径が小さく(例:20×25=1.25mm)、屋内や薄暮では暗く感じやすい。

- アイボックスが狭く、わずかな位置ズレでブラックアウト(視野欠け)が起きやすい。

- 陽炎(ヒートヘイズ)や空気の揺らぎの影響を受けやすく、合焦が安定しにくい。

- 重量増・前後バランスにより長時間手持ちは疲れやすい。

- 被写体捕捉の初動が遅れがちで、動きの速い演者や被写体を追いにくい。

- 最短合焦距離が長めの設計が多く、近距離の演出や掲示が甘くなることがある。

選ぶならここを見る

- スタビライザー(防振)の有無と補正角の目安(IS/防振モデルは高倍率で効果大)。

- 三脚穴(1/4インチ)やアダプター対応の有無、手すり固定のしやすさ。

- 対物レンズ径:32mm以上を目安(できれば20×50=ひとみ径2.5mmで明るさを確保)。

- 実視界:4.0°以上あると追従しやすい。見掛視界60°以上だとトンネル感が減る。

- アイレリーフ:メガネ併用は15〜16mm以上を目安。

- 重量と重心:握りやすさ/前後バランスを試写で確認。ハーネス併用も検討。

- フォーカス機構:トラベル量/回転トルクが適切か(近→遠への移動が速いほど実戦的)。

- 耐候性:IPX4以上+窒素封入で結露・湿気に強い。

- コーティング:FMC+位相差補正プリズムでコントラストと色収差を抑制。

- 保証/サポート:初期不良や調整に素早く対応できるか。

こんな人なら“アリ”

- 手すりや座席の縁で肘固定ができる席、または一脚の使用が可能。

- 防振モデルを選べる予算がある(高額だが実効解像が伸びる)。

- 屋外日中のスポーツや遠距離の細部確認(スコアボード/ステージ背景の演出)を重視。

- **大口径(20×50など)**のサイズ感を許容できる。

避けたいケース

- 屋内の暗い公演や立ち上がりが多いライブ、混雑で肘固定ができない環境。

- 長時間の手持ち観賞(首・腕の負担が大きく、集中力も削がれやすい)。

- 初めての双眼鏡で操作に不慣れ、視野確保の練習が足りない場合。

20倍以上を比較👇

楽天で高倍率を探す

Amazonで高倍率をチェック

Yahoo!で高倍率を比較

電池式/非電池式の選び方:ランニングコストと安心感の比較

覚えておきたい基礎

- 電池式AF:暗所や距離変化に強い一方、電池切れ=AF停止に。スペア必携。

- 非電池式(フリーフォーカス):軽量で扱いやすい。合焦の精密さは機種依存。

- 起動速度:電池式は電源ONで即合焦できる機種が多い。非電池式は常時合焦相当の設計で取り出して即見える体験。

- 低温特性:寒冷地や冬の屋外ではリチウム電池が優位。アルカリは電圧降下で持ちが短くなることがある。

- 静粛性/振動:電池式は微小な駆動音や振動が発生する個体あり。演劇・MC中など静寂が求められる場面では事前チェック推奨。

- 重量バランス:電池・駆動系ぶん重くなりがち。長時間手持ちではハーネスの併用が快適。

- メンテ/信頼性:非電池式は構造がシンプルで故障リスクが低い。電池式は**電源系(接点/スイッチ)**の保守が重要。

電池まわりの管理をシンプルにしたい人や、屋外イベントでの突然の雨が気になる人は、防水性の高い非電池式モデルも一度チェックしておくと安心です。

Joshin web 家電とPCの大型専門店¥9,825 (2026/01/10 18:10時点 | 楽天市場調べ)ポチップ

電池の種類と特徴(目安)

| 電池タイプ | 入手性 | 重量感 | 低温耐性 | 保存寿命の目安 | 想定コスト感 | メモ |

| 単四(AAA) | どこでも入手可 | 軽い | 普通 | 3〜5年程度 | 低〜中 | 軽量機で採用例多い |

| 単三(AA) | どこでも入手可 | 中 | 普通 | 3〜5年程度 | 低〜中 | ランタイム長めになりやすい |

| CR123A/CR2 | 家電量販店/通販 | 軽〜中 | 強い | 5〜10年 | 中〜高 | 低温下でも安定、価格はやや高め |

| ボタン電池 | 店舗により差 | 非常に軽い | 普通 | 3〜10年 | 低〜中 | 小型機で採用、容量は小さい |

※保存寿命は未開封の一般的な目安。実際の駆動時間は機種・使用条件で大きく変わります。

電池まわりの運用は、懐中電灯やランタンとも共通するポイントが多いです。

とくに「どの電池をどう使い回すか」「充電池と一次電池の使い分け」は、

Olight対応バッテリー&充電運用ガイド

で詳しく整理しているので、双眼鏡とあわせて電池周りの失敗を減らしたい人は参考にしてみてください。

ランニングコストの目安

- アルカリ/リチウム電池の交換頻度と予備費を計上。

- 防水の有無でメンテコストも変わる(湿気対策)。

- ざっくり試算:例として月2公演・毎回2〜3時間使用で単四×2本を月1交換と仮定すると、1本あたり**¥100〜¥200として年間¥2,400〜¥4,800程度。リチウム/CR123Aならもう少し高め**を見込む。

- 充電池(Ni-MH)を使える機種ならランニングを圧縮可能(低温での持続や自己放電に注意)。

運用の安心感を上げるポイント

- 電池残量インジケータやオートパワーオフ機能の有無を確認。

- 手動フォーカス(MF)併用や視度調整の確度が担保されていると非常時に助かる。

- 予備電池×2セットを絶縁キャップ/ケースに入れて携行。寒い日は内ポケットで保温。

- IP等級(防水)+窒素封入の有無で結露・湿気耐性が向上。

- 接点は乾いた布で清掃し、汗・雨後は乾燥保管。

フィールドTips(実戦)

- 屋外冬場:リチウム推奨。バッテリーは体温で温めると持ちが変わる。

- 空港/ライブ会場:予備電池は機内持込/入場規定を事前確認。

- 廃棄/リサイクル:自治体・量販店の電池回収を利用。

こんな人はどっち?

- 電池式AFが合う:暗所・距離変化が多い公演、近距離演出の可読性重視、合焦速度に安心感が欲しい人。

- 非電池式が合う:軽さ/静粛性/シンプル運用を最重視、家族共用で説明なく渡したい人、電池管理が面倒な人。

購入前チェック(クイック)

- 電源方式/推奨電池/連続駆動時間の記載有無。

- 低温特性と防水・防曇。

- 重量(+電池込み)と重心バランス。

- 残量表示やオートオフ、MF併用の可否。

電池式/非電池式を横断チェック👇

Yahoo!ショッピングで比較

Amazonで電池式AFを探す

楽天でフリーフォーカスを探す

口コミ徹底チェック:満足点・不満点から見える実力

満足の声(要約)

- 「とにかく早い。取り出してすぐ見える」

- 「家族と共用でもピント説明が要らない」

- 「暗め会場でも迷いにくかった」(モデルによる)

- 「メガネでもケラレが少なく楽」(ハイアイポイント機)

- 「10倍は視野が広く流し見しやすい」

- 「軽量で首・腕が楽だった」

- 「操作音が静かでMC中も気にならなかった」(個体差あり)

- 「防水・結露対策が効いていて安心」

不満の声(要約)

- 「近距離のピントが甘い」

- 「センターフォーカスほど追い込みできない」

- 「電池切れが怖いので予備必須」

- 「暗転や逆光でAFが迷うことがある」

- 「駆動音が静かな場面で気になる」(電動AF)

- 「重心が前寄りで手が疲れる」

- 「実視界が狭くて被写体を見失う」

- 「色収差が出て輪郭がにじむ」(コーティング差)

レビューの読み解き方(実戦)

- 自分の条件に置き換える:会場(屋内/屋外)、距離(アリーナ/スタンド/ドーム後方)、照明(暗転/逆光)を明記しているレビューを重視。

- 体格情報を確認:メガネ有無、顔幅、手の大きさの記述は**フィット感(アイレリーフ/アイカップ)**の判断材料。

- 使用時間の記載:30分と3時間では疲労度評価が別物。重量/バランスの言及があるか見る。

- 席の種類:手すりの有無や固定手段の可否は高倍率の評価に直結。

- 撮影の有無:スマホ撮影前提のレビューはジャダー/ブレ感が実見とズレることあり。

ミニレビュー(要約例)

「10×30でアリーナ中盤。暗転も多かったが迷いは少なく、曲間のMCも静かで気にならず。メガネでも端がケラれにくい。」

「ドーム上段で20倍。防振なし手持ちは厳しかった。手すり固定でなんとか読める。次は12倍+広視界にしたい。」

「家族共用で説明いらず。祖父母にも渡してすぐ使えた。近距離の小道具は少し甘いので席前方ではセンターフォーカスが便利かも。」

失敗回避チェックリスト(口コミから抽出)

- 実視界5.5〜6°以上(屋内ライブの追従性)

- ひとみ径3.0mm以上(暗転時の見やすさ)

- アイレリーフ16mm以上(メガネ対応)

- 最短合焦距離3〜5m(近距離演出の可読性)

- 重量〜350g+重心の適正(長時間の疲労)

- 駆動音/静粛性の評判(電動AF)

- 電池の持ち/交換性(フタの固さ・規格の入手性)

- **防水・防曇(IPX4+窒素封入)**の有無

- 保証/サポートの評価(初期不良対応の速さ)

レビューを横断チェック👇

Amazonのレビューを見る

楽天でレビュー順に並べる

Yahoo!で口コミを比較

双眼鏡のオートフォーカスは結局買い?総括

- 双眼鏡のオートフォーカスは「素早さ」が最大の価値。

- 初めての双眼鏡や家族共用に相性が良い。

- ライブ/スポーツでは10倍が基準、屋外遠距離は12倍前後も検討。

- 20倍は防振や固定手段がないと失敗しやすい。

- 暗所は対物径30mm以上を優先。

- 電池式AFはスペア電池を必携。

- **非電池式(フリーフォーカス)**は軽量・手軽。

- 近距離のピントは機種差が大きいためレビュー確認が重要。

- センターフォーカスは微調整の自由度が高い。

- 視度調整リングで左右差を合わせるだけで見え方が改善。

- 実視界6°以上だと被写体追従がラク。

- 重量350g前後を上限目安にすると長時間でも疲れにくい。

- 防水・防曇は屋外イベントで安心感が高い。

- 三脚穴や手すり固定があると高倍率でも粘れる。

- 価格は機能差(AF方式・防振・防水)で大きく変わる。

- **最終判断は「自分の席距離×手ブレ耐性×会場の明るさ」**で。

- 迷ったらAmazon・楽天・Yahoo!で価格と在庫、レビューを横断して決める。

人気のオートフォーカス双眼鏡はこちらからチェック👇

Amazonで一覧を見る

楽天でレビュー順に探す

Yahoo!ショッピングで比較する

公式サイトでアフターサポート・保証を重視される方はこちらから👇

使いやすさを追求したデザインに、 色にじみの少ない光学系を採用した スタンダード双眼鏡

8×40S

重さわずか215g、倍率10倍の完全防水タイプの小型・軽量双眼鏡

10×21RC II WP

いつでも、どこでも、大接近。小型・軽量を徹底的に極めたデザイン性の高い双眼鏡

Trip light 10×21RC II

ZUIKO QUALITYの高い光学性能を実現した双眼鏡の最上位モデルPROシリーズ

10×42 PRO/8×42 PRO

最新の価格・在庫・お届け日をこちらから確認できます👇

次の一歩はこちら▶ 眩しさを抑えて“見え方”を底上げする方法を解説

【Ray-Ban偏光サングラスの実情】

関連記事をひらく(視界改善・夜間装備)

- 直射と照り返しを抑え長時間観察を快適に

【UVカット帽の“色”は何色が正解?】 - 夜間の移動・設営で手元を安全に確保

【Lepro ヘッドランプの実用レビュー}】