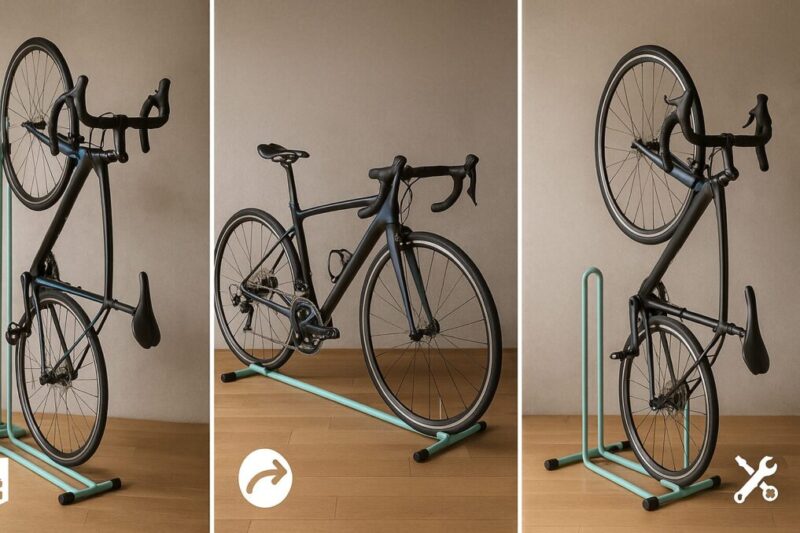

ゴリックスの自転車スタンドを縦置きで活用|3WAYの倒れない設置・組み立て・使い方/玄関・2台運用/口コミ・モノタロウ比較・自作の可否

玄関やワンルームでも自転車をスッキリ置きたい——そんな時に候補に上がるのが、ゴリックスの自転車スタンドを縦置きで使う方法です。

賃貸でも壁に穴を開けたくない、玄関の土間を整えて見せたい、ロードやクロス、MTBやE‑bikeまで幅広い車種で省スペースに保管したい——そんなニーズに応える現実解でもあります。 「倒れない?」「設置スペースは?」「組み立ては難しい?」といった不安に、使い方・組み立て方・評判・2台運用・玄関レイアウト・他社やモノタロウ比較・自作の向き不向きまで、検索でよく見られる論点を実測目安と手順でまとめました。

さらに、サイズ選び(天井高・奥行き・ハンドル幅)やタイヤ幅の適合、床材別の安定策、初めてでも迷わない設置チェックリストを添え、専門用語もかみ砕いて解説します。 写真イメージのコツや玄関レイアウトの具体例、2台運用の並べ方、カラー選びの考え方も実例ベースで整理しました。

最後には**「ゴリックス 自転車 スタンド 縦置き」の要点を15項目以上で総括。“買う前の不安をゼロ”にしてから選べます。加えて、主要ECでの価格レンジ・在庫の見方、よくある失敗とその回避策、返品・サイズ違い時の確認ポイントまでをまとめ、“迷ったらコレ”**が一目で分かる構成にしています。

人気のゴリックス縦置き対応スタンド・3WAYスタンドの最新在庫や価格帯は、主要ECで比較しておくのがいちばん安全です。まずは一覧で相場感を押さえておきましょう👇

このあと詳しく読むことで、自分の部屋・玄関・バイクに合うかがはっきりします。

ゴリックスの自転車スタンドを縦置きで使う前に知っておきたい基礎と設置条件

- 縦・横・掛けの違いと選び方——省スペなら“縦”、メンテは“掛け”

- 設置スペースの実測目安——天井高・奥行・ベース寸法・壁クリアランス

- 5分でできる組み立て手順——箱開け→フック→ベース固定のコツ

- 倒れないセッティング——タイヤ幅適合・重量配分・床材との相性

- 玄関レイアウト術——滑り止めマットと見栄えを両立する配置例

- 2台運用のコツ——連結配置・色違いで取り違え防止

- 使い方Q&A——縦置きの持ち上げ方/戻し方/保護ラバーの当て方

縦・横・掛けの違いと選び方——省スペなら“縦”、メンテは“掛け”

ゴリックスの多機能スタンドは縦置き/横置き/掛け置きの3モードで使えます。1台で切り替えられるモデルなら、設置スペースや使用シーンに合わせて日常は横置き→来客時だけ縦置きといった柔軟運用も可能。室内保管の最適解は、(1) スペース制約(床面積・天井高)、(2) 使用頻度(毎日乗るか週末中心か)、(3) メンテ習慣(注油・変速調整の有無)の3軸で決まります。

縦置きは“床面積の節約”に強く、玄関やワンルームのような通路が細い空間で効果絶大。天井高が約2.0m前後あると扱いやすく、持ち上げは前輪を両手で掴んでハンドルを真っ直ぐがコツ。毎日は乗らないけれど見栄えよく飾りたい人にも向きます。

横置きは“出し入れ頻度が高い人”向け。通勤・通学で毎日使う/家族も触る環境では、持ち上げが要らない分だけ体への負担が軽く、駐輪→発進が早いのがメリット。床面積は増えるため、滑り止めマットや動線確保が快適性を左右します。 掛け置きは後輪が浮くためクランクを回してチェーン調整ができるのが利点。注油、ディレイラーのインデックス調整、ホイール拭きなど簡易メンテに最適です。ディスクブレーキ車はローターに当てない位置へフックを調整し、保護ラバーを活かすのが安全面のポイント。

想定シーン別のおすすめ

- 玄関幅が狭い(90cm未満)・ワンルーム:まずは縦置き。来客時に通路が広がる体感メリットが大。

- 毎日乗る・家族共有:横置きメイン。必要に応じてイベント時だけ縦置きへ切替。

- 週末メンテも楽しむ:掛け置きを常用し、清掃と注油が短時間で完了。

- E‑bike/重量車・MTB:日常は横置き、省スペ時のみ縦置き。持ち上げが負担なら無理せず。

- 見栄え重視のディスプレイ:縦置き+カラー統一で“映える玄関”を演出。

玄関を“見せる収納”として整えたい人は、グラフィット gfr-02 カゴの選び方|失敗ゼロのコツのように、前後カゴや荷物の載せ方までセットで検討しておくと、スタンド+カゴを含めたトータルコーデがイメージしやすくなります。

よくある迷いと解決の型

- 「省スペもメンテも譲れない」→ 3WAY兼用で普段=横/整備=掛け/来客時=縦に割り当て。

- 「子どもが触るのが心配」→ 横置きを低めに設定し、フックの角度とラバーで安全性を確保。

- 「床が滑りやすい」→ 縦・横いずれも薄手マット併用で安定感アップ。

要点:省スペ重視=縦置き/取り回し重視=横置き/簡易メンテ=掛け置き。

今、どのスタイルに重きを置きたいかで最適モデルが変わります。 **「まずは価格をざっと比較したい」**という人は、人気どころをまとめて見られるランキング系の一覧を開いておくとあとで迷いません👇

「省スペース本命。まずはGX-518で“縦置きの定番”を押さえておけば失敗しません。」

「まずは縦置き運用→横置き併用へ拡張可能。省スペースなら最短ルートです。」

設置スペースの実測目安——天井高・奥行・ベース寸法・壁クリアランス

代表的なGX系スタンドの本体高はおおむね約115cm、ベースは約42×39cmが目安。 これに加えて、設置可否を左右するのは天井高と壁・通路の余白、そしてハンドル幅です。ドロップバー(ロード)は約38〜44cm、フラットバー(クロス)は約60〜74cm、MTBは約70〜80cmが一般的(個体差あり)。ハンドルが壁に近すぎると回しにくくなるため、端部から5〜15cmの余白を見ておくと安心です。

前輪を持ち上げてフックに掛けるので、天井高は自転車の全長+α(目安:2.0〜2.1m)あると扱いやすく、壁とのクリアランスは10cm程度確保するとハンドルの干渉を避けられます。全長は車種で差がありますが、ロード/クロスで約160〜175cm、29er MTBで約170〜185cmが目安。持ち上げ時の手首の返し分として**+15〜30cm**を確保すると、縦置きがスムーズです。

タイヤ幅は最大約6cmまでを想定(29erも目安範囲)。ブロックタイヤは接触が点になりがちなので、ラバー当たりをリム中央へ寄せると安定します。塗装・壁紙保護のため接触面には保護ラバーが使われていますが、光沢床や大理石系は滑りやすいため薄手マットの併用が有効です。

クイック計算式(目安)

- 天井高の快適ライン = 自転車全長(約160〜185cm)+15〜30cm

- 奥行きの必要量 = ベース奥行(約39〜42cm)+前輪の逃げ5〜10cm+通路余白20〜30cm

- 壁クリアランス = 10cm(最低5cm)+ハンドル端の安全マージン

採寸の手順(5ステップ)

- 置きたい位置の天井高を計測し、2.0m以上あるかを確認。

- 壁からの奥行を測り、42×39cmのベース+10cmの余白が置けるか確認。

- 自転車の全長とハンドル幅を実測(カゴ・泥除け付きはその分も)。

- 床材を確認し、フローリング/タイル/カーペットのどれかで滑り止めの要否を判断。

- ドアの開閉動線・靴置き場との干渉をテープで当たり出しして決定。

車種別・ざっくり実寸目安(置き場所の通路余白20〜30cmを別途加算)

| 車種 | 全長の目安 | ハンドル幅の目安 | 天井高の目安(快適) |

|---|---|---|---|

| ロード/グラベル | 160〜175cm | 38〜46cm | 2.0m前後〜 |

| クロスバイク | 165〜178cm | 58〜74cm | 2.0m前後〜 |

| 29er MTB | 170〜185cm | 70〜80cm | 2.05m前後〜 |

3モード別・必要スペース早見表

| 置き方 | 必要床面積の目安 | 天井/高さ余裕 | 向いている人 |

| 縦置き | 42×39cm + 壁10cm | 2.0〜2.1m | 省スペ・玄関置き |

| 横置き | 60×45cm前後(車体分) | 不要 | 出し入れ頻繁 |

| 掛け置き | 42×39cm | 不要 | 簡易メンテ・注油 |

「天井高・奥行がシビアでも3WAYの自由度で合わせやすい。GX/HS-013Dは“迷ったらコレ”。」

「まずは縦置き運用→横置き併用へ拡張可能。省スペースなら最短ルートです。」

+αの推奨余白:掃除機の取り回しやホイール着脱が多い人は、左右5〜10cm・前方10cmの余裕を追加で確保すると作業性が上がります。E‑bikeなど重量車は、床のたわみが少ない位置(根太上)や耐荷重マットの併用が安心です。

※数値はシリーズや設置環境で変動する目安です。実測を優先し、特にハンドル端/ペダル位置/ドア干渉は現地での当たり出しを推奨します。

「天井の高さ、うち足りる?」と不安な人は、先にスタンド候補を見ながらサイズをメモしておくと測りやすいです。 人気のゴリックス系スタンドの寸法は商品ページに記載されているので、購入前の“ミスマッチ防止チェック”として見ておく価値が大きいです👇

5分でできる組み立て手順——箱開け→フック→ベース固定のコツ

- パーツ確認:ベース、縦ポール、上部L字フック、中段S字フック×2、ボルト・レンチ。

- 小袋内のワッシャー/スペーサーの数を確認。不足・傷がないかをざっとチェック。

- 説明書の構成図でパーツ名称を照合し、作業前に**向き(上下・前後)**を把握。

- 床を保護するために薄手のマットやダンボールを敷いておくと後の微傷を防げます。

- 仮組み:ベースと縦ポールを仮締め(最初から本締めしない)。

- 指で軽く回る程度+レンチで1/4回転を目安に保持力だけ確保。動く余白を残します。

- ポールの直立方向を大まかに合わせ、H字ベースの長手が前後方向になるように配置。

- ワッシャーは金属→ワッシャー→金属の順に入れ、ラバー部に食い込ませないのがコツ。

- フック位置:S字フックは10〜25cmの間隔可変。最初は広めに取り、車体を掛けてから微調整。

- 目安:ドロップバー車=広め/フラットバー車=やや狭めからスタート。

- 上部L字フックはリム中央にラバーが当たる高さに。ディスクローターに触れない位置へ。

- フックの向きは車体が内側へ吸い込まれる角度(ごく浅い内向き)に調整すると安定。

- 水平確認:床のレベル(水平)をチェック。微妙に傾く床はゴム足の位置で補正。

- スマホの水平器アプリや定規でもOK。左右の傾き→ゴム足の出し入れで調整します。

- ぐらつく場合は、ベースの長手方向を倒れやすい側へ向けると復元力が増します。

- ベースと床の接地面にゴミ・砂があるとガタの原因。拭き取り→再調整の順で。

- 本締め:全体が垂直になっているか確認してから本締め。

- 対角順に少しずつ締め増し(片側だけ一気に締めない)。

- きしみ音やポールのねじれが出たら一度戻して仮締め状態→再アライメント。

- 最後にフックの角度・高さをもう一度見直し、手で軽く揺すってもズレないか確認。

- 安定チェック:車体を掛け外しして2〜3回リハーサル。

- 掛ける:前輪を両手で持ち、ハンドルを真っ直ぐのまま上げてL字フックへそっと載せる。

- 外す:車体を手前へ数センチ引いてから下へスライド。指の挟み込みに注意。

- 床が滑る場合は薄手マットを追加。マット端はつまずき防止に内側へ折り込む。

- 初期なじみの再締め(推奨):設置から1〜2日後に各ボルトを1/8回転程度増し締め。

- 金属同士の初期なじみで緩むことがあるため、短時間の再点検が安心につながります。

コツ:「仮締め→合わせ→本締め」の順。ゴム足は前後左右を均等に接地させる。 さらに、対角締めでねじれを防止/一晩置いて再点検で初期緩み対策/ディスクローターに当てない位置取り/子ども・ペットの導線から外す配置も効果的。

「工具に自信ない…」という場合でも、ほとんどのゴリックスの室内スタンドは六角レンチと付属ボルトで済む簡易設計が多いので、DIYが苦手でも組み立ては現実的です。 いま実際に売れているモデルと、どんな組み立て部品が付属するかは商品説明で確認できます👇

倒れないセッティング——タイヤ幅適合・重量配分・床材との相性

倒れにくさは, (1) タイヤ幅適合, (2) 重心位置, (3) 床材の摩擦, の3点が決め手。これに掛け外し時の動的安定(手元がブレても復元するか)と接触部の保護を加えると、日常での安心感がぐっと増します。 フックのラバー当たりがリム中央付近に来るよう調整し、ベースはH字の長手方向を“想定倒れ方向”に合わせると復元力が上がります。試しに前後左右へ2〜3cmほど軽く揺すって、ベースがズズッと滑らず“元の位置へ戻る感覚”があれば良好です。 フローリングや大理石のような滑りやすい床では薄手の滑り止めマット(EPDMやニトリル系)を併用。床暖房のある部屋はマットの耐熱表記も確認しておくと変形を防げます。

最適化の手順(クイック6ステップ)

- 高さ合わせ:L字フックの高さを、リム中央にラバーが当たる位置に。ディスクローターには触れないこと(最低でも15〜20mmの余裕)。

- 角度調整:フックは**ごく浅い内向き(5〜10°)に。車体が内側へ“吸い付く”**感覚が出る。

- S字フック間隔:10〜25cm可変。ロードやドロップバー車は広め、フラットバー/MTBはやや狭めから微調整。

- ベース向き:H字の長手を倒れやすい方向へ。壁寄せなら壁と並行に置くと踏ん張りが効く。

- ゴム足の接地:四隅が均等に荷重するまで調整。ガタつく場合は紙一枚を噛ませて水平化。

- 加振テスト:前輪上部を手で小刻みに揺らす→異音やズレが無いか確認。必要なら1/8回転ずつ締め増し。

タイヤ幅・リム形状別の合わせ方(目安)

- 23〜28c(ロード):接触点が点になりやすい。ラバー面を広く当て、空気圧は硬すぎない方が安定。

タイヤ自体の空気圧管理については、電動空気入れがうるさい?静音おすすめと選び方・注意点の完全ガイドで、自転車タイヤの適正空気圧や入れすぎ防止のコツもあわせてチェックしておくと安心です。 - 32〜38c(クロス/ツーリング):フック間隔は中設定。ラバーに1〜2mm沈む程度が理想。

- 45〜60mm(グラベル/MTB):ブロックがラバーに噛みやすい。当たりはリム寄りで、タイヤ面だけで支えない。

- カーボンリム:尖り・汚れがあるラバーは使用不可。清掃→柔らかい面で当て、ブレーキ面は避ける。

床材×対策の相性早見

- フローリング(艶あり):薄手マット+四隅ゴム足の増し押さえ。定期脱脂で摩擦を回復。

- タイル/大理石:高摩擦マット必須。足裏の砂埃は滑りの原因→拭き取り→再テスト。

- カーペット:沈み込みで前後に揺すられることがある。ベースを90°回転して長手を前後方向に。

安全+αの工夫

- 地震・お子さま・ペット対策:壁穴を開けない範囲でゲルパッドや耐震粘着をベース四隅に。前輪にソフトタイダウンを軽く掛けると掛け外し時のふらつきも抑えられます。

- 壁保護:ハンドル端・ペダルの高さに薄手の保護シート(0.5〜1mm)を貼ると擦れ跡防止に有効。

- 定期点検:設置翌日→1週間後→月1の順でボルトの緩みとゴム足の劣化をチェック。

なお、室内での転倒・滑り事故の一般的な注意点は公的機関の資料が参考になります。→ NITE:家庭内での製品事故を防ぐポイント

編集メモ(レビュー傾向の要約):ECレビューでは**「省スペ」「組み立て簡単」が好評。いっぽうで「床が滑ると不安」「太めタイヤで当たり調整が必要」**という声が一定数あり、滑り止め併用+フック角度の微調整で改善したという報告が多数。重量車(E‑bike等)は横置き併用で運用満足度が高い傾向です。

滑り止めマットや床保護ラバーは、あとから別買いしても高くありません。スタンド本体と合わせてカートインしておくと、届いたその日に“グラつきゼロ”で使い始められます👇

玄関レイアウト術——滑り止めマットと見栄えを両立する配置例

土間側にベース、壁10〜15cm離しで設置すると、開閉ドアの干渉を避けやすくなります。さらに、ドアの開閉半径(蝶番側の軌跡)とペダル・ハンドル端の高さを合わせて確認しておくと、掛け外し時に手や壁を擦らず安心です。玄関幅が80〜100cm程度の一般的な間口なら、ベース(約42×39cm)+通路余白25〜30cmを確保できる位置が快適ライン。段差がある場合は、段差の境目にベースを跨がせないよう土間側へ寄せるとガタつきを防げます。

レイアウト手順(4ステップ)

- 当たり出し:マスキングテープでベース寸法と壁10〜15cmの離隔を床に描く。

- ドア軌跡の確認:ドアを**70〜90°**まで開閉し、ハンドル端・ペダルが干渉しないかチェック。

- 掛け外しの動線:前に**一歩引ける余白(約20〜30cm)**があるか、玄関マット・靴置きと併せて確認。

- 微調整:ベースは長手を通路方向へ向け、滑り止めで最終固定。最終的に手で小刻みに揺すって復元力を確認。

見栄えと実用を両立するコツ

- チェレステ/レッドなどのカラバリはインテリアの差し色にすると玄関が締まります。ドア・下駄箱・フロアマットの3点のいずれかと色をリンクさせると一体感が出ます。

- 滑り止めマットは**2〜3mm厚の薄手+面取り(斜めカット)**がつまずきにくく、掃除機のノズルも引っかかりにくい。

- コーナー45°斜め置きはハンドルの壁当たりを避けやすく、視覚的な圧迫感も軽減。通路が狭い玄関に有効です。

- 姿見(ミラー)や傘立てと干渉しない高さ・角度にフックを調整。ラバー当たりはリム中央に統一すると見た目も整います。

- 壁保護シート(0.5〜1mm)をハンドル端・ペダルの高さに貼っておくと、日々の擦れ跡を未然に防止できます。

「玄関での微調整が秒で完了。Moving Walkなら掃除や模様替えもスムーズです。」

「キャスター付きで“掃除のたびに端に寄せる”がラク。」

当サイト関連記事:玄関の防犯ライト設置と相性が良いです。暗い時間帯でも掛け外しがしやすく、来客時の見栄えもアップします → センサーライト“穴あけ不要”

玄関は「見た目」も「省スペ」も両立したい場所。 カラー違いを検討したい場合は、複数カラー展開しているスタンド一覧をそのまま比べるのが早いです👇

2台運用のコツ——連結配置・色違いで取り違え防止

多台数をカラー違いで並べると視認性が上がり取り違え防止に。色はフレーム・バーテープ・ボトルケージ・マットのいずれかをペアで揃えると一目で判別できます。 自転車2台ならベースの向きを互い違いにし、ハンドルの干渉を避けます。

加えて、クランク位置を3時/9時に固定、ペダルを内向きにしておくと、掛け外しの際にハンドル端・ペダル同士の接触を避けやすくなります。前輪の向きは左右交互にすると、持ち上げ動線が重ならずスムーズです。 イベント写真のような**“連結風”配置はインテリアとしても映えます。実用面ではベース外周のすき間5〜8cm**、ハンドル端のクリアランス10〜15cm、通路の余白25〜30cmを確保できると、日常導線が詰まりません。床が滑りやすい場合は**薄手マットを2枚続きで敷き、中央を面ファスナーや耐震ゲルで“連結”**すると、2台同時の掛け外しでも横ズレしにくくなります。

配置の基本パターン(環境別)

- 互い違い直列:玄関や廊下など奥行き優先の場所。前後を10〜15cmオフセットして掛け外しの“逃げ”を確保。

- 45°斜め置き:壁当たりを減らしつつ視覚的圧迫感を軽減。ハンドル幅が広いMTB同士にも有効。

- ミラー配置:片方は前輪右向き/もう片方は左向き。動線を左右に分けて同時出庫をスムーズに。

「2〜3台なら“連結”が最適解。干渉を抑えつつ見た目も整うGX-319S-3。」

「互い違い配置にするとハンドル干渉が激減。屋内ガレージにも◎。」

屋内ガレージだけでなく屋外保管も併用する場合は、めんどくさい自転車のカバーが裏ワザで?!快適な選び方はコレだ!で、かけ外しがラクな自転車カバーの選び方も押さえておくと、雨や日差しによる劣化対策まで一度にカバーできます。

識別・安全の小ワザ

- 色分けタグ:サドル下・ヘルメットフック・鍵の色を車体色と合わせると、取り違いを確実に回避。

- 壁保護:ハンドル端の高さに薄手保護シート(0.5〜1mm)を貼って擦れ跡を予防。

- 再点検:2台運用に切り替えた翌日と1週間後にボルトの緩みとマットの位置を再確認。

「2台まとめて置きたいけど、場所ない…」という人は、“2台・複数台OK”と明記されたモデルを候補に入れると失敗しにくいです👇

使い方Q&A——縦置きの持ち上げ方/戻し方/保護ラバーの当て方

- 持ち上げ方:前輪を両手で掴みハンドルは真っ直ぐ、上部フックにリムを掛ける。このとき前輪の上部(9〜11時の位置)を握るとコントロールしやすく、軽くフロントブレーキを添えるとホイールが回らず狙いが定まります。身長が低めの方は足を前後に開いたスタンスで体を近づけ、腰ではなくヒザ・股関節で持ち上げると負担が少なめ。濡れたタイヤはサッと乾拭きしてから掛けると滑りにくく安全です。

- 戻し方:車体を軽く手前に引き、下方向へスライドして下ろす。フックから“外す→手前→下ろす”の3動作を分けると指を挟みにくく、ペダルやハンドル端が壁に当たらない角度を保てます。最後の着地は前輪→後輪の順で静かに。床が滑りやすい場合は片足をやや前に出し、体重を前足へ移してブレを抑えます。

- ラバー当て:ブレーキローター(ディスク)には当てない位置に調整。リム中央が理想。カーボンリムは傷に敏感なため、ラバー面の砂粒・金属粉を事前に除去し、当たりが点にならない角度に。ブロックタイヤはトレッドが噛んでズレやすいので、少しリム寄りに当てると安定します。

- よくある質問(抜粋):

- 重くて持ち上げづらい → 持ち上げ前に前輪を10cmほど転がして慣性を使い、体幹に近い位置で抱える。E‑bikeなど重量車は日常は横置き、来客時のみ縦置きに切替が現実的。

- 手が滑る → 薄手グローブや滑り止め付き軍手が有効。フックやラバーの油分を拭き取り、乾いた状態で作業する。

- フック高さが合わない → 可能な範囲でフック角度とS字フック位置を微調整。どうしても届きにくい場合はスタンド本体を数cm前に出すほうが安全(踏み台の使用は非推奨)。

- ディスク音鳴りが心配 → ローターには触れない高さに固定し、掛け外し時にブレーキレバーを強く握らない。必要なら保護シートで壁当たりを予防。

- 3ステップの型(練習用):

- 構え:ベースの中央に足を置き、ハンドルは正対で真っ直ぐ。床の砂や水分を拭き取る。

- 掛け:前輪上部を握り、胸の前の高さまで持ち上げてフックへ“そっと”置く(押し込まない)。

- 外し:リムを上に1cm持ち上げ→手前へ2cm→下への順でリズム良く。指の退路を常に確保する。

安全メモ:油分が付着した床は滑りやすいので定期拭き取りを。加えて、子ども・ペットの導線から外す配置、サンダルではなく踵が固定される靴、**掛け外し直後のボルト緩み点検(週1目安)**も安全性を高めます。

「これは自分でもできそう」と思えたら、あとはどこで買うか決めるだけです。 在庫・納期・カラーはショップごとに差が出やすいので、希望カラーがあるなら早めチェックがおすすめです👇

ゴリックスの自転車スタンドを縦置きで“買って後悔しない”ための比較・評判・自作判断

- 口コミ傾向まとめ——良かった点・気になった点を3行で把握

- 他社・モノタロウと何が違う?——価格感・機能・耐久の比較軸

- 自作は得か損か——安全性と手間コストのリアル

- ゴリックスの自転車スタンドを縦置きで選ぶべきかの総括

口コミ傾向まとめ——良かった点・気になった点を3行で把握

良かった点:省スペース化・組み立て簡単・カラバリが楽しい。さらに玄関の見栄えが良くなる/工具が少なく短時間で設置できた/想像より安定していたといった声が多い。3WAYを活かして「普段は横・来客時は縦」「メンテは掛け」を使い分ける満足感が目立つ。 気になった点:床が滑ると不安/太めタイヤは当たり調整が必要。E‑bikeなど重量車での持ち上げ負担/ディスクローターへの当たり位置の不安/床暖房上でのマット選びなど、設置環境由来の指摘も散見。 対策:滑り止めマット+フック位置の微調整で安定。加えてベースの向きを想定倒れ方向に合わせる/四隅ゴム足の均等接地/フック角度を5〜10°内向きにといった調整で体感は大幅に改善。カーボンリムはラバー面の清掃→当たりをリム中央に統一が安心。 購入前チェックのコツ:天井高2.0〜2.1m/壁クリアランス10cm/ベース42×39cmが置けるか実測。ハンドル端〜壁の余白、ドア開閉の軌跡、床材の摩擦も併せて確認すると失敗を避けやすい。 レビュー傾向(要約):**“想像より安定/見栄えUP/組立て簡単”がポジ。いっぽうで“床がツルツルだと不安/29er・太めで当たり調整が必要”**がネガ。**薄手マット併用+再締め(翌日1/8回転)**で解消報告が多い。

参照元:ゴリックスの新製品情報(PR TIMES)では3WAY構成や省スペース性が公式に言及されています。設置スペックや使用イメージの確認に有用です。 外部リンク:PR TIMES:GORIX 新製品リリース

口コミで「思ったより安定する」と言われているタイプは、在庫が動きやすい=売れ筋=セール対象になりやすい傾向があります。 “今売れてるやつ”からチェックするのは理にかなっています👇

他社・モノタロウと何が違う?——価格感・機能・耐久の比較軸

-800x533.jpg)

比較軸は3つ:①置き方の自由度(3WAYか) ②ラバー保護の丁寧さ ③ベースの剛性と安定感。 モノタロウ等のシンプル横置き専用と比べ、縦/横/掛けを1台で兼用できるのがゴリックスの強み。 ベースがH字+ゴム足で、床への攻撃性を抑えつつ粘る点も日常使いに向きます。

価格感と構成の違い(概要):同価格帯でも、ゴリックスは3WAY可変+保護ラバー+H字ベースがワンセットで入りやすいのが特徴。横置き専用は部材点数が少なく軽量な分だけ、価格を抑えやすい反面“用途が絞られる”のが実情です。来客時や模様替えで縦⇄横⇄掛けを切り替えたい人には、1台で完結できるメリットが大きいと言えます。

機能差の実例:

- 切替性:ゴリックスの多くはフック位置・角度の調整幅が広く、ロード/クロス/MTBといった車種差を吸収しやすい。

- 保護性:厚手のラバーと当たり面の面取りで、リム中央にソフトに当てられる設計。横専用は接触部が金属寄りのものもあり、当て方次第で擦れが出やすい個体もあります。

- 安定性:H字ベース+四隅ゴム足で復元力(元に戻る力)を確保。横専用は床材によっては滑りやすいため、マット併用の前提になる場合があります。

耐久・メンテ性:

- ボルト/ナットの再締め性が良く、月1の増し締めで安定が長持ち。ゴム足は消耗品として交換が容易な構成が多い。

- ラバー部は汚れと硬化の点検が重要。脱脂→薄く保護剤で当たり面をケアすると、リム傷の予防に寄与します。

設置互換性(適合の幅):タイヤ幅**〜約6cmまでの想定レンジ、ディスクブレーキでもローターに触れない角度出しがしやすいのが3WAYの利点。横専用はホイールサイズやフェンダー形状**で合う/合わないが出やすく、**玄関や廊下での“省スペ優先”**には不利になりがちです。

サポートと入手性:ゴリックスはカラー展開や在庫回転が豊富で、買い替え・色統一がしやすい。一方、横専用の汎用品は入手は容易でも、同一カラー/同一仕様の継続性に差が出ることがあります。

クイック結論:

- 省スペ+簡易メンテ+見栄えを1台で両立したい→ゴリックス(3WAY)。

- 価格重視で横置き固定でもOK→横専用。ただし床材と動線に注意し、滑り止め併用を前提に。

- 複数台運用なら、色展開が揃うゴリックスで統一感のある配置を作ると満足度が高い。

※当サイト関連記事:“移動用の自転車選び”の観点もチェック → ドンキで買える電動自転車の見極め

「結局コスパいいのどれ?」という時は、同価格帯の別ブランドも一緒に開いておき、戻りながら比較するとブレません👇

自作は得か損か——安全性と手間コストのリアル

見た目を割り切れば自作も可能ですが、前輪フックの当たり面の保護・荷重経路の設計は既製品のノウハウが大きい部分です。さらに、転倒モード(前方/側方/ねじれ)の想定、支点から重心までのモーメント(回転力)、ベースと床の抗滑性など、目に見えにくい要素が安定性の鍵になります。 万一の転倒リスクと壁・床の損傷コストを考えると、屋内保管は既製品の保護ラバー+ゴム足の安心感が勝ちます。特にディスクブレーキ車やカーボンリムは当たり位置を誤ると機材損傷や異音の原因になりやすく、ラバー硬度・面取り・角度調整の作り込みが効いてくるため、既製品の優位が出やすい領域です。 DIYは屋外一時置きなど用途限定の方に向きます。短時間の仮置きや撮影用ディスプレイ、ガレージ内の人の通行が少ない場所なら、材料と手間を抑えつつ成立するケースがあります。ただし賃貸室内や家族・ペットが往来する動線では、転倒時のリスクと補修費を必ず織り込むべきです。

費用・手間のざっくり比較(目安)

| 観点 | 自作(目安) | 既製品(3WAY系の一般例) | 注意ポイント |

| 初期コスト | 材料費2,000〜6,000円程度+工具 | 本体価格数千〜1万円台前半 | 自作は設計ミスで作り直しが発生しやすい |

| 作業時間 | 1.5〜3時間(設計・切断・組立) | 0.3〜1時間(開梱・組立) | 自作は試作→修正の時間も見込む |

| 安定性 | 設計次第で大きく変動 | 想定範囲で安定性が再現しやすい | 床材・タイヤ幅の影響を受けにくい設計が多い |

| 保護性 | ラバー選定・面取りが自己責任 | 当たり面ラバー+角取りが初期から適正 | カーボン/ディスクでも合わせやすい |

自作を検討するなら(安全プロトコル)

- 紙モック→当たり出し:段ボールで高さ・奥行を再現し、ドアや壁との干渉を確認。

- 仮組み→加振テスト:完成前に小刻みに揺する30秒×3で復元力と滑りをチェック。

- 静荷重テスト:車体を掛けたまま24時間。ボルト緩み・傾き・床跡の変化を確認。

- 当たり面の最終化:EPDMやシリコン系ラバー(2〜3mm)をリム中央に当て、点当たりを回避。

- 運用ルール:掛け外しは手で手前→下の順を守り、子ども・ペットの導線から外す配置に。

自作に向く/向かない条件

- 向く:屋外の短時間仮置き/ガレージ内の非動線/工具・材料の選定に慣れている。

- 向かない:賃貸室内/床が滑りやすい石材・鏡面フロア/E‑bikeなど重量車。ディスクローターに触れがちな構造も不可。

結論の指針:「安全・静音・保護」を最優先するなら屋内は既製品。DIYは屋外や用途限定で割り切って使うのが現実的です。必要コストだけでなく、時間・再作成リスク・補修費まで含めてトータルで判断しましょう。

“壁傷ついたら敷金飛ぶ”みたいな環境なら、安定設置できる市販品を先に見ておいた方が総額は安くつくことが多いです👇

ゴリックスの自転車スタンドを縦置きで選ぶべきかの総括

- 省スペース最優先なら縦置き一択。

- 出し入れ頻度が高い人は横置き併用が快適。

- 簡易メンテもしたい人は掛け置き対応を活用。

- 本体高115cm前後+天井余裕10〜20cmを確保。

- ベース約42×39cm+壁クリアランス10cmが目安。

- フックは保護ラバー当てでリム中央を狙う。

- **タイヤ幅最大約6cm(29er想定)**はシリーズの目安。

- 滑り止めマット併用でフローリングでも安定。

- 仮締め→合わせ→本締めで組み立て精度を出す。

- S字フック間は10〜25cm、広め→絞りの順で微調整。

- 2台運用はカラー違いで識別、ベースは互い違いに。

- 玄関はドア干渉と靴動線を先にテープで当たり出し。

- 壁の擦れ対策に薄手保護シートを用意。

- モノタロウ等は横専用が多いため、省スペ目的ならゴリックスの3WAYが有利。

- DIYは屋内保護が難所——転倒リスクと補修費を考慮。

- **見栄えを重視するならカラバリ(黒/赤/緑/チェレステ/橙)**をインテリアに合わせる。

- イベント写真の“連結風”配置はインテリア映えにも有効。

- 総合判断:“室内の床面積を節約しつつ日常整備もしたい人”に最適。

人気のゴリックス系スタンドはこちらからチェック👇

Amazonで売れ筋を見る / 楽天で価格を比較 /Yahoo!ショッピングで在庫をチェック

次の一歩はこちら▶ 屋外保管の手間と劣化を減らす方法 を解説

【自転車カバーが面倒な件|時短と劣化対策】

関連記事をひらく(保管・防犯・搬送)

- 駐輪スペースを“無加工”で防犯強化

【穴あけ不要のセンサーライト設置術】 - 軽自動車で安全に自転車を運ぶコツ

【ダイハツMOVEで自転車は積める?手順と注意点】