車中泊の水タンク完全ガイド—何リットルが最適?容量早見表・20Lおすすめ・自作・給水・清掃/除菌・保存・排水・匂い対策・ルーフキャリアまで

「車中泊の水タンクは何リットルが良いのか」「ウォータータンクの水は何日持つのか」「補給や清掃はどう回すのか」に加えて、「どこに固定すべきか」「走行時の安全はどう確保するのか」「排水やにおい対策は?」まで、最初にぶつかる疑問は意外と多岐にわたります。 初めての人ほど迷いますが、失敗の原因は“容量・設置・運用(補給/清掃/排水)”の判断ミスに集約されます。

具体的には、必要量の見積もり不足による容量不足、満水時の重量と持ち運びやすさの見落とし、広口でないための洗浄性の悪さ、素材やホース選びを誤って起きる匂い移り、保存日数の誤解や除菌濃度の不適切、そして補給・排水マナーの未確認が典型例です。

本ガイドでは、車中泊 水タンクの選び方を人数×泊数で使える容量早見表とリアルな運用例で丁寧に解説します。

さらに、20Lの“ちょうど良い”使い勝手を検証しつつ、10L×複数の分散運用との比較、床下・荷室・ルーフキャリアそれぞれの設置パターン、12Vポンプや逆止弁を使った自作手順と配線の注意点、におい・ぬめりを抑える清掃ルーティンと次亜塩素酸ナトリウムの目安濃度、水道水の保存期限の考え方、ダンプステーションの利用など排水マナーまでを横断的に取り上げます。

章末にはチェックリストと購入リンクも配置しているので、読み終えたその日から迷わず選び、正しく設置し、清潔に使える状態を目指せます。

車中泊の水タンクはどう選ぶ?容量・設置・補給の基本

- 車中泊 水タンクは何リットル?人数・泊数でわかる容量早見表

- 失敗しない容量の決め方:車中泊 水タンクの基準と計算式

- 車中泊 水タンク20Lのおすすめ厳選:軽さ・洗いやすさ・耐久で比較

- 【図解】車載ウォータータンク自作ガイド:必要部材・費用・注意点

- ルーフキャリアに載せる車中泊 水タンク:固定方法と走行時の安全対策

- どこで補給する?道の駅・キャンプ場での車中泊 水タンク給水術

人気の「車中泊 水タンク」比較はここからチェック👇

車中泊 水タンクは何リットル?人数・泊数でわかる容量早見表

車中泊の実用量は「飲用+調理+手洗い/歯磨き+簡易洗浄」を合算して見積もります。

基準となる飲用は1人あたり1日3L、ここに調理や食器洗い、歯磨き・手洗いなどの生活用水3〜7L/日を足すと、多くのケースで1人あたり6〜10L/日が現実的な消費量になります(シャワー等は別枠)。

加えて、季節・活動量・メニュー・衛生レベル(食器を徹底洗いするか、拭き取り中心か)、補給頻度(毎日補給できるか)で必要量は上下します。

1日あたりの内訳の目安(1人)

- 飲用:2.5〜3.0L(夏場や高地、辛い料理は+0.5〜1.0L)

- 調理・洗浄:2〜6L(ワンポット調理<少>/凝った料理・食器点数多<多>)

- 手洗い・歯磨き等:1〜2L(節水シャワーボトルやウェットティッシュ併用でさらに減)

簡易計算式:

必要量 =(飲用3L × 人数 × 泊数)+(生活用水3〜7L × 人数 × 泊数)。

夏季や運動量が多い行程は**+20〜30%、毎日補給できる旅程は−10〜20%で調整すると、車中泊 水タンクの実容量がブレにくくなります。また1L=約1kg**なので、20L満水で約20kg。持ち上げ可否や車内導線、積み下ろし回数を必ずシミュレーションしてください。10L×2〜3本の分散は重量分散と洗浄・乾燥のローテーション管理にも有利です。

容量早見表(飲用3L+生活用水を控えめ想定)

| 人数×泊数 | 目安容量(最低〜快適) |

|---|---|

| 1人×1泊 | 6〜10L |

| 1人×2泊 | 12〜20L |

| 2人×1泊 | 12〜20L |

| 2人×2泊 | 20〜40L |

| 3〜4人×1泊 | 20〜40L |

| 3〜4人×2泊 | 40〜60L |

あとは、水だけでなく「1泊あたりの消費量」という考え方を電気や炊飯にも当てはめておくと、全体の計画が一気に立てやすくなります。

車内でご飯も炊きたい人は、

車中泊時の炊飯器 ブログが教える失敗しない選び方と快適ご飯のコツ

もあわせて読んでおくと、「水量」「ポータブル電源容量」「炊飯回数」のバランスがイメージしやすくなります。

補足:夏場・高温環境・標高が高い地域・スパイス料理が多い献立・小さな子ども連れ・ペット同伴・コーヒー抽出や洗い物の回数が多い場合は*+20〜30%を目安に上乗せ。逆に、補給ポイント(キャンプ場・RV施設など)が確実で毎日寄れる計画なら−10〜20%*も現実的です。

ポイント:走行時の重量・置き場所・持ち運びやすさを必ず同時に考える。

20Lは“1人2泊/2人1泊の万能サイズ”、10L×2個は分散搭載で積み替えが楽。

寸法感:角型20Lは一般に長辺30〜40cm程度のものが多く、収納内寸(高さ×奥行×幅)とコック位置を事前採寸しておくと、蛇口の干渉やドア内張りへの当たりを回避できます。

静音運用を重視するなら、夜間はコック給水・日中のみ電動ポンプにするなど、運用も設計の一部として考えると失敗が減ります。

容量別(10L/20L/折りたたみ)の人気モデルを先に比較👇

失敗しない容量の決め方:車中泊 水タンクの基準と計算式

計算式(簡易):

必要量 ≒ (飲用3L × 人数 × 泊数) + (生活用水3〜7L × 人数 × 泊数)。

「給水の機会(毎日/隔日)」と「積載余裕」「設置場所」を加味して上下させます。

残量確認窓・広口キャップ・下部コックは運用効率を上げる装備。10L×2〜3本の分散は車内レイアウトの自由度が高く、片手持ちで腰に優しいのも利点です。

調整係数(実運用での増減目安):

- 季節係数 ks…春秋=1.0、真夏/高地=1.2〜1.3、真冬=0.9〜1.0。

- 補給係数 kr…毎日補給=0.9、隔日=1.0、補給しにくい行程=1.1〜1.2。

- 節水係数 ke…拭き取り洗い徹底=0.9、通常=1.0、調理多め/食器点数多=1.1〜1.2。

→ 実量 ≒ 基本式 × ks × kr × ke とすると、現地条件に合わせたブレを小さくできます。

ケース別の簡易試算:

- 2人×1泊/春・キャンプ場で毎日補給可:基本式=12〜20L → ×ks1.0 ×kr0.9 ×ke1.0 = 約11〜18L(10L×2が扱いやすい)。

- 2人×2泊/真夏・補給困難(山間部):基本式=20〜40L → ×ks1.2 ×kr1.2 ×ke1.1 = 約32〜63L(20L+10L×2、または10L×3〜4の分散が現実的)。

- 1人×2泊/冬・道具少なめ自炊:基本式=12〜20L → ×ks0.9 ×kr1.0 ×ke0.9 = 約10〜16L(10L+折りたたみバッグで十分)。

積載と取り回しのコツ:

- 1L=約1kg → 20L満水で約20kg。持ち上げ距離(車外→荷室)や段差の有無、腰の負担を計画に入れる。

- 角型タンクは隙間に収まりやすく、残量窓で管理が楽。丸型は転がりに注意し固定バンドを併用。

- 口径75mm以上ならボトルブラシやスポンジが入り、乾燥時間も短縮。替えパッキンを予備で携行すると漏れトラブルに強い。

- コック位置は“下側+外向き”が基本。走行時はバルブ保護と誤開放防止を。

構成例(飲用と生活用水の分離):

- 飲用:ペットボトル2L×人数×泊数(予備+1本)。温度管理がしやすく、味と衛生の安定に寄与。

- 生活用水:10L×2(+予備バッグ)+3mのホース+コネクタ。現地補給が容易で、洗浄/乾燥ローテも組みやすい。

- 非常時兼用:手動ポンプ/重力コック/折りたたみウォーターバッグを追加して冗長化。

よくある失敗と回避:

- 容量不足…**“飲用3L/人/日+生活用水3〜7L”を守る。夏は+20〜30%**上乗せ。

- 重さで腰を痛める…10L分割、または20L+小分けで搬送回数と距離を調整。

- 洗えず臭う…広口&中性洗剤→十分すすぎ→逆さ乾燥。塩素除菌は短時間・適正濃度。

- 漏れ…キャップ/コックの締め忘れ、パッキン劣化を点検。予備パーツを常備。

- 置き場の干渉…収納内寸とコック位置を事前採寸。開閉ドアやスライドレールと当たらないか確認。

「キャンピングカー用 給水タンク」を一覧で比較して相場観チェック👇

車中泊 水タンク20Lのおすすめ厳選:軽さ・洗いやすさ・耐久で比較

20Lは“積み過ぎず不足しにくい”ゴールデンサイズ。

選定基準は**(1)広口で洗える(2)角型で積みやすい(3)下部コックが水切れ良い(4)キャップが漏れにくい(5)食品用PEで匂い移りが少ない**。

評価ポイントの深掘り:

- 広口(口径≈75mm以上)…ボトルブラシが届き、逆さ乾燥が早い。パッキン交換も楽で、におい残りを最小化できる。

- 角型ボディ…荷室の隙間にフィットしやすく、面で受けるため走行中のガタつきが少ない。スタッキング(積み重ね)対応だと収納効率が上がる。

- 下部コック…重力で“最後の一滴”まで抜けやすい。ねじ規格(例:G1/2、3/4相当)やスイベル(回転)式はホース取り回しが楽。

- キャップの気密…ダブルパッキンやクリック感のあるロックは走行時の微漏れを抑える。保管時はエア抜きバルブ付きだと注ぎやすい。

- 食品用PE(HDPE)…耐薬品性・耐衝撃性に優れ、洗浄・除菌との相性も良い。半透明なら残量確認が容易。

20L×1/10L×2/5L×4の比較(用途別の向き・不向き)

- 20L×1…給水・設置が1回で済む/持ち上げ重量が約20kgで腰負担は大。据置き運用に向く。

- 10L×2…分散搭載で重心管理がしやすく、荷室導線の自由度が高い。洗浄・乾燥のローテが回しやすい。

- 5L×4…調理・手洗い用など用途分離が容易。短期・ソロや車外調理が多い人に便利。

蛇口(スピゴット)タイプの選び方:

- レバー式(ボールバルブ)…流量調整が容易で手袋でも操作可。誤操作防止のロック穴があると安心。

- プッシュ式…片手で素早く出せるが、長押しは疲れやすい。子ども同乗では誤操作に注意。

- クイックコネクト…ホース着脱が速く、車外シャワーやシンク接続に最適。

漏れ・におい対策(20L運用の実務):

- 満水運搬は避ける(95%程度で運用)。温度上昇で内圧変化が起こるため、エア抜きバルブの扱いを理解しておく。

- 予備パッキン・コックを常備し、塩素除菌は短時間で。金属部材には酸素系を主とし、表示に従って使い分ける。

- 保管は直射日光を避け、走行時はバンド2方向+滑り止め。コックは後方向きで万一の滴下を車外へ。

購入前のチェックリスト(20L基準):

- 収納内寸とコック位置は干渉しないか。

- 口径に手持ちのブラシが入るか。

- **重量(容器+水)**を片手で安全に扱えるか。

- パッキンの入手性(単品売り・規格サイズ)。

- ホース接続規格と手持ちの継手の互換性。

- 残量確認(半透明/窓/メモリ)。

- 積み重ねや横置きの可否と強度。

- 替えコック/キャップの価格と在庫。

- におい移りに関するユーザーレビューの傾向。

- 清掃性(角のR形状・内部バリの有無)。

まずは「広口×角型×20L」を一覧で比較👇

【図解】車載ウォータータンク自作ガイド:必要部材・費用・注意点

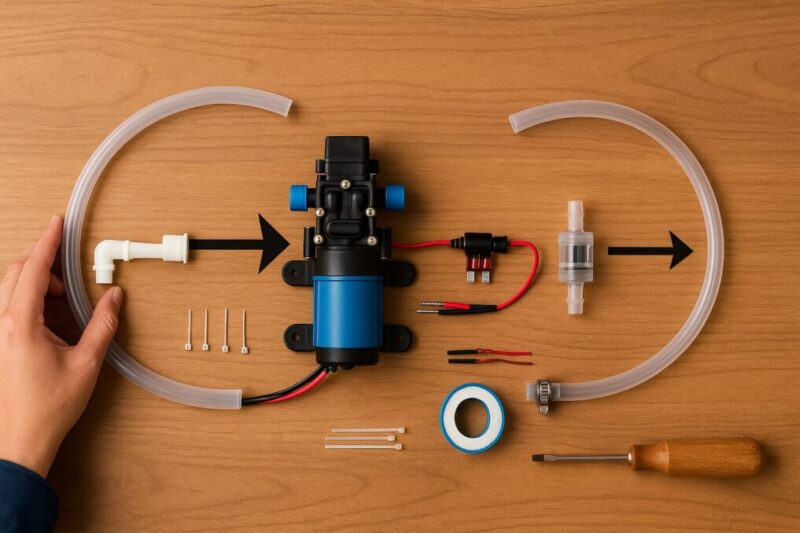

必要部材:食品用タンク、12V電動ポンプまたは手押しポンプ、シリコンホース(内径8〜10mm目安)、異径コネクタ、ホースバンド、コック、固定バンド、逆止弁、ストレーナー、ヒューズ、配線(赤/黒)、スイッチ、絶縁チューブ、PTFEテープ。

費用目安:電動式で5,000〜12,000円(ポンプ3,000〜7,000円/ホース・継手1,000〜3,000円/配線・ヒューズ500〜1,500円)、自重式なら3,000円前後(タンク+コック+ホース)。予備パッキンや替えコックを加えると+500〜1,000円。

注意点:食品用グレードのホース/タンクを使い、吸水側はストレーナー、電装は必ずヒューズ経由、配管は外れ止め(ダブルクランプ)を徹底。飲用は保存期間内の水に限定し、初回運用前に漏れ・通電テストを行う。

電装の基本配線(12V):

バッテリー(+)→ヒューズ(できれば電源側30cm以内)→スイッチ→ポンプ(+)/ポンプ(−)→アース。ポンプの定格電流に合わせて5〜10A程度の平型ヒューズを選定(※製品仕様優先)。配線は2.0sq前後を目安、振動部はスパイラル/収縮チューブで保護し、ギボシ/防水コネクタで確実に結線。

配管・継手のコツ:

- ホースは最短で緩いRに曲げ、吸い上げ側はできるだけ直線に。

- ネジ継手はPTFEテープを巻き、締め付け後に角度調整→再増し締め。

- 逆止弁はポンプ直前に入れ、空気噛みと逆流を防ぐ。

- コックは下側・車外方向へ。走行時の滴下は受け皿や外側排水でリスクを最小化。

固定・防振:

タンクは面接触する面に滑り止めマットを敷き、ラチェット/ラダー式バンドを2方向で固定。ポンプは防振ゴム上に設置し、ビビり音を抑制。

作業手順(6ステップ):

1)設計:配置図を描き、内寸・コック位置・配線ルートを決定。

2)仮組み:継手・ホース長を決め、実車で当たり確認。

3)穴あけ:必要ならステップドリルでバルクヘッド穴加工→面取り。

4)配管固定:バンド・クランプで抜け止め。

5)電装:ヒューズ→スイッチ→ポンプの順に結線し、導通確認。

6)テスト:着色水(食紅など)でリークチェック→乾燥→塩素系で短時間除菌→真水リンス。

自重式(重力)と電動式の使い分け:

- 自重式:構成が簡単・静音・低コスト。流量は少なめで高所への送水は弱い。

- 電動式:一定流量でシンク・シャワーに便利。電源管理・騒音・振動に配慮が必要。

よくあるトラブルと対策:

- 吸い上げ不良→ホース長を短く/落差を小さく/ストレーナー清掃。

- 騒音→防振ゴム+取り付けトルク最適化。

- エア混入→継手のシール再施工、逆止弁の向きを確認。

- 微漏れ→パッキン交換、ダブルクランプ、ねじの再シール。

- バッテリー上がり→ACC連動やスイッチOFF厳守、ヒューズタップで安全取得。

「ポンプ+シンク+排水タンク」まで一体で整えたい人は、完成品のキッチンユニットを検討するのもアリです。

たとえばIGTテーブル対応のシンクなら、

では、USBポンプや排水ホースまでセットになったシステムを例に、

車中泊での設置イメージやメリット・デメリットを詳しく解説しています。

工具目安:ホースカッター、プライヤー、圧着工具(ギボシ/ファストン)、ステップドリル、デバリングツール、プラスドライバー、結束バンド、マルチメータ。

自作に必要な部材(コック/バルクヘッド/食品用ホース)をまとめて比較👇

- Amazonでウォータータンク 自作 部材(コック・バルクヘッド・ホース)を探す

- 楽天でウォータータンク 自作 部材(コック・バルクヘッド・ホース)を探す

- Yahoo!ショッピングでウォータータンク 自作 部材(コック・バルクヘッド・ホース)を探す

ルーフキャリアに載せる車中泊 水タンク:固定方法と走行時の安全対策

固定の基本:フラットラック+ラチェットベルト×2方向+滑り止めマットに加え、前後方向の揺すれ止めで第三のベルトを追加すると安定度が上がります。バルブは後方に逃がし、万一の漏れは屋外で受ける構成に。ベルトはエッジガードを当て、遊びは必ず結束して風切り音と解けを防止。

重量と積載限度:水は1L=約1kg。20Lで約20kgに容器とラック重量が加わります。車両のルーフ最大積載量(ダイナミック)とキャリア/バーの許容荷重のいずれも超えないこと。可能なら重さは車体中心に近く、できるだけ低く配置。

走行安全:屋根上は重心上昇で横風や回頭時の慣性が増大。速度を控えめにし、段差・コーナーは早めに減速。走行50kmごとや給油のたびにテンション再確認を習慣に。

スロッシング(液面揺れ)対策:満水運搬は避け95%程度に、もしくは10L×2〜3個の分割で自由液面を減らす。内部バッフル入りコンテナやウォーターバッグの採用も有効。エア抜きバルブは走行時閉、注水時のみ開が基本。

熱・紫外線:屋根上は高温になりやすく、飲用水の長期保管には不向き。不透明(黒/グレー)なら藻の発生を抑えやすいが、温度上昇と圧力変化に注意。長距離では飲用は車内/クーラー保管、屋根上は生活用水の運用が現実的。

法令面:外装突起・はみ出しを避け、積載物の確実な固縛を行う。過積載はNG。車検証・取扱説明書・キャリア説明書で許容寸法と荷重を事前確認。

点検チェックリスト:①ベルトの摩耗/バックル噛み②固定点の緩み③コックの閉止④パッキン/キャップの状態⑤漏れ跡の有無⑥アンテナ/サンルーフ干渉の確認。

代替:軟質ウォーターバッグをラックに縛り、現地で重力シャワーに転用も可。必要量を現地で補給する前提なら、軽量・柔軟で空荷時の風切りも少ない。冬季は凍結膨張に備えて膨張スペースを確保。

ルーフ固定に必須の「ラチェットベルト+滑り止め」を一覧でチェック👇

どこで補給する?道の駅・キャンプ場での車中泊 水タンク給水術

基本:キャンプ場の炊事場、RVパークのダンプ/給水ポスト、宿泊施設の許可制蛇口など施設の指示に従う。

道の駅は“休憩施設”。宿泊目的の利用は遠慮という運営が多く、給排水も独自ルールがあるため現地の掲示に従うのが安全。

主な補給ポイントとコツ:

- キャンプ場/オートキャンプ場…チェックイン時に給水可否・時間帯を確認。炊事場の混雑時間(朝夕)を避けるとトラブルが減ります。

- RVパーク…給水ポスト/ダンプステーションが設置されている所が多く、有料/無料やルールが明確。車中泊 水タンクのサイズを伝えると案内がスムーズ。

- 宿泊施設(許可制)…厨房や業務用蛇口は不可が基本。管理者に必ず許可を取り、短時間・原状復帰を徹底。

マナー&手順(チェックリスト):

1)許可を得る→2)蛇口・ホース口を事前に洗浄/消毒→3)こぼし防止にジョウロ/ロートを使用→4)滴下を拭き取り→5)原状復帰(蛇口閉止・周囲清掃)。

- 飲用と生活用水のホースを分けると衛生的。逆流防止(逆止弁)やキャップの都度閉めで再汚染を防ぎます。

- 給水前に**数十秒のフラッシュ(流し)**を行うと、蛇口側の滞留水を入れずに済みます。

あると便利な装備:

蛇口形状に合う給水パーツをまとめて比較👇

- ホース3〜5m+リール/G1/2・G3/4蛇口アダプタ/Oリング予備/ロート/手袋。

サイトやRVパークで「給水+簡易的な洗い場」まで一度に済ませたいなら、

バケツやペットボトル水を使える高圧洗浄機も相性が良い装備です。

BOOMAX高圧洗浄機の真相|フィールドで“洗い場”を持ち運ぶという発想

では、ペットボトル給水・折りたたみバケツ運用・撤収時の泥汚れ落としなど、

車中泊と組み合わせた具体的な使い方を詳しく解説しています。

車中泊の水タンクを清潔・安全に使う:清掃・保存・排水の実践

- におい・ぬめりゼロへ:車中泊 水タンクの清掃・除菌ルーティン

- 排水タンクの匂い原因と対策:配管見直し&通気のコツ

- 効果のある排水タンク用薬剤と選び方:使用量・相性・注意点

- 保存した水は何日持つ?車中泊 水タンクの保管・交換サイクル

- 車中泊の水タンクはどう選んでどう使うか総括(車中泊 水タンク)

清掃・保存・排水まで含めて“衛生運用の必需品”を一覧で確認👇

におい・ぬめりゼロへ:車中泊 水タンクの清掃・除菌ルーティン

毎回:使用後は中性洗剤→すすぎ→自然乾燥(口を下に)。

加えて、①ぬるま湯(30〜40℃)で予洗いして油膜を浮かせる、②広口ならボトルブラシで隅と角を優先、③キャップ・パッキン・コックは分解して別洗い、④すすぎは泡が完全になくなるまで、⑤逆さ置き+通気で6〜12時間乾燥、を習慣化するとぬめりの再発を大幅に抑制できます。

中間メンテ(旅程中):連泊時は1日おきにタンク口とコック外周をアルコールで拭き上げ、最初の100〜200mLを空出しして配管内の滞留水を入れない運用が有効。歯磨きや手洗いの節水ボトルを併用すると、タンク内の水質が安定します。

定期除菌:次亜塩素酸ナトリウム(塩素系漂白剤)を約80ppmに調製し、容器内を満たして2〜5分接触→排水→真水で2回以上すすぎ。

目安の希釈:家庭用漂白剤が5%なら1.6mL/L、6%なら1.3mL/L。10Lタンクで13〜16mL、20Lで26〜32mLが概算です。金属部材・ゴムは劣化しやすいため長時間浸漬は避けること。酸性洗剤・アンモニア製品と絶対に混ぜない/換気を徹底してください。

代替の洗浄:金属部が多い配管は**酸素系(過炭酸)**での発泡洗浄→水リンス→低濃度塩素(40〜80ppm)短時間の順にすると素材負荷を抑えられます。

においが残る/復活する時のリセット:食用重曹5〜10g/Lの温水で3〜6時間浸け置き→すすぎ→80ppm塩素1〜2分→しっかりリンス→完全乾燥。パッキンに着臭している場合は交換が近道です。

素材別の注意:本体がHDPE/PPなら耐薬品性は良好。シリコンホースは塩素に比較的強い一方、天然ゴムは膨潤/劣化しやすい。ステンレス(SUS304/316)は長時間の塩素接触や高温で孔食の恐れ。熱湯(>70℃)は樹脂の変形に注意。溶剤系クリーナーは基本的に使用不可です。

保管のコツ:完全乾燥後はフタを外す/軽く開けて通気、直射日光を避けて保管。残量ゼロで収納し、除菌日をラベルに記録。予備パッキンをジッパー袋で携行すると出先のトラブルに強くなります。

タンクや配管を清潔に保てるようになったら、

「体を洗う」「トイレを処理する」まわりの衛生ギアも一緒に整えておくと安心です。

・トイレ後の洗浄をラクにしたい人向け

→ 迷ったらコレ!Redsackの携帯ウォシュレットで後悔しない選び方

・非常時の排泄物処理までセットで備えたい人向け

→ トイレの凝固剤は猫砂で代用できる?真相・違い・失敗しない選び方

車中泊の水タンクと組み合わせておくと、

「手洗い・歯磨き・トイレ処理」まで含めた衛生動線のイメージが一気に描きやすくなります。

(消毒濃度の基本は公的ガイドラインを参照: 厚生労働省|消毒・除菌の手引き)

用語解説:残留塩素…水を衛生に保つために残る塩素濃度(mg/L=ppm)。水道の目標管理は概ね0.1〜0.4mg/Lが目安。試験紙(テストストリップ)で簡易確認でき、すすぎ後にほぼ0に近いことを確かめれば味や臭いの違和感を抑えられます。詳しくは各自治体の水道局(例:東京都水道局 公式サイト)を確認。

洗浄・除菌の定番アイテムをまとめて比較👇

排水タンクの匂い原因と対策:配管見直し&通気のコツ

原因:食残渣・石鹸カスの堆積、トラップ不良、通気不足に加え、長い水平配管での滞留、勾配不足(逆勾配)、走行時のサイフォン作用で封水が抜ける、グレータンク内の嫌気性(酸素不足)発酵、ホース内面のバイオフィルム、通気口の目詰まりなどが重なると臭気が強くなります。

対策:

① シンクストレーナー(目の細かいタイプ)で固形物を止め、油分はキッチンペーパーで拭ってから流す。

② 配管の勾配は1/50〜1/100を目安に連続で確保。逆勾配(たまり)は必ず是正。③ S字トラップ(封水)の水封高40〜50mmを維持。走行時のサイフォン対策として高所ループ(ハイポイント)やエアブレイクを設ける。

④ 通気(ベント)をグレータンク上部→車外へ。負圧対策としてエアアドミタンスバルブ(逆止弁付き)や活性炭フィルターを用いると臭い戻りを抑制。

⑤ 定期洗浄は酸素系(過炭酸)で発泡洗浄→真水リンス→低濃度塩素で短時間。配管素材に合わせて接触時間を厳守。

⑥ グレータンクのリンス口(あれば)から温水+酸素系で月1回のフラッシング。ない場合は車外側からホースで逆洗して堆積を排出。

⑦ ベントの掃除:虫よけメッシュやチャコールフィルターの詰まりは負圧→臭気逆流の原因。点検・交換を。

⑧ ホース材の見直し:内面が滑らかなホースに変更するとバイオフィルム付着が減少。長すぎる蛇行配管は短縮して継手を減らす。

施工と運用のコツ:

- 高→低へ単調勾配を守り、段差は継手で緩く。**コルゲート(蛇腹)**は「短く・R大きく」。

- 封水保持のため、長期停車後や走行後はコップ1杯の水をトラップに追加。

- ベント先端は車外の負圧が少ない位置へ。走行風が直撃する位置だとサイフォンを誘発。

- 洗剤は中性を基本にし、香料強めは臭気が混ざり違和感の元に。

点検チェック:

- 嗅覚チェック(排水栓開閉時の臭い変化)。

- 水封高さ(振動で抜けていないか)/排水時間(詰まり傾向の早期発見)。

- ベント排気の流れ(ティッシュで軽く当てて吸い/吐きの確認)とメッシュ詰まり。

- グレータンク残量計の表示異常(センサー付着)→タンク内フラッシュ。

マナー:公衆トイレや道路側溝への排水はNG。キャンプ場の指定場所やダンプステーションを利用し、流し残し・周囲の洗浄まで行う。地域ルールは自治体・施設の案内を確認: 日本RV協会。

排水のニオイ対策(消臭・洗浄剤)を比較して選ぶ👇

効果のある排水タンク用薬剤と選び方:使用量・相性・注意点

塩素系:強力だが金属腐食/ゴム劣化に注意、混ぜない。希釈/接触目安は配管・グレータンクの80〜100ppmで2〜5分、臭気やぬめりが強い場合は150〜200ppmで1〜3分(※素材の耐性と製品表示を優先)。換気・手袋・アイウェアを着用し、酸性・アンモニア系との混合は厳禁。使用後は真水で十分リンスし、パッキン類の劣化に留意。

酸素系:発泡で洗浄力、臭い残りが少なめ。主成分は過炭酸ナトリウムが一般的で、40〜60℃の温水に溶かして10〜30分浸漬すると茶渋・油膜・初期バイオフィルムに効きやすい。金属部位への影響が比較的少ない一方、発泡後は十分なリンスを。順番は「酸素系→リンス→低濃度塩素(短時間)」が基本。

酵素/バイオ系:ゆっくり効くが配管素材に優しい。タンパク・脂肪分解酵素や微生物で臭気の原因を分解・抑制。15〜40℃で効果が安定し、夜間〜半日置きの漬け置きでじわじわ効く。塩素・高温で失活するものがあるため、同時併用は避け、塩素を使う場合は後段・短時間で。

使い分け:定期は酸素系/バイオで予防+洗浄、強い臭いには短時間の塩素系でリセット。旅程中のクイックメンテは酸素系パウチが扱いやすい。連泊では就寝前にバイオ系投入→朝リンスが静かで実用的。オフシーズン保管前は低濃度塩素→完全乾燥が安心。

取り扱いは製品表示に従うのが原則。濃度や接触時間・温度条件、排水先のルール(ダンプ/指定場所)を守り、浄化槽対応(septic-safe)表示の有無も確認。計量カップの共用を避けラベル管理、皮膚付着時は大量の水で洗浄、作業は換気下で行う。投入順序の基本(推奨):①固形物除去→②酸素系で発泡洗浄10〜30分→③真水で十分リンス→④低濃度塩素80〜100ppmを1〜3分→⑤再リンス→⑥逆さ乾燥/通気→⑦ベント(通気)系の詰まり点検。

酸素系/バイオ系/塩素系を“用途別”に比較👇

保存した水は何日持つ?車中泊 水タンクの保管・交換サイクル

水道水の保存目安は常温3日・冷蔵10日が基本。これは水道水に含まれる残留塩素(消毒成分)が時間とともに低下していく前提での目安で、温度が高い/日光に当たる/容器や手指から再汚染があると短くなります。浄水器通過や沸騰後は塩素が減るため長期保存に不向きで、保存するなら清潔なフタ付き容器に口元まで満たし、直射日光を避けるのが鉄則。車内は夏季に**50〜60℃**へ達することがあり、飲用の長期保管には不適です。

延命のコツ:①充填直前に容器とキャップを洗浄→完全乾燥、②充填はなるべく満水(空気層を最小)、③冷暗所(冷蔵推奨)で保管、④開封/充填日をラベル、⑤古い→新しいの順(FIFO)で消費、⑥古水と新水を混ぜない、⑦飲み口・コックは都度清拭。

交換サイクルの考え方:連泊中は朝に満水→夜までに使い切る→洗浄・乾燥を1日1サイクルに。常温運用なら3日以内で使い切り、冷蔵運用でも10日以内を上限にローテーション。にごり・異臭・泡立ち・糸引きなどの違和感があれば飲用に使わず破棄し、生活用水(洗浄・トイレ洗浄など)へ回します。容器の選び方:食品用HDPE/PPのタンクは耐久・洗浄性のバランスが良好。広口は乾燥が早く再汚染リスクが低下。半透明/残量窓付きは管理が楽ですが、遮光性のある容器やカバーで藻の発生を抑えると安心です。

開封済みペットボトルは冷蔵で3日程度を目安にし、直飲みは避ける(口移しで雑菌が入る)。長期保管が必要な場合は**「備蓄用保存水(5〜7年目安)」を飲用**、タンクは生活用水と役割分担するのが現実的。

敏感な人(乳幼児・高齢者・妊娠中・免疫低下)がいる場合は保存期間をさらに短くし、味・匂い・見た目に少しでも違和感があれば飲用を中止。疑わしい水は必ず再沸騰(沸騰後1分以上)または市販の浄水用タブレットを製品表示に従って使用してください(※タブレットと塩素系漂白剤は用途・濃度が異なるため混用は不可)。

期限を超えた水は生活用水へ回すのが安全です。なお、備蓄量の目安は1人1日3L。長旅や災害対策として飲用+生活用水を分離し、定期的な入れ替えを計画に組み込みましょう。

(備蓄の目安は1人1日3L。詳しくは各自治体の防災ページを参照:例 警視庁|災害への備え)

飲用の備えも“一覧で比較”しておくと安心👇

車中泊の水タンクはどう選んでどう使うか総括(車中泊 水タンク)

- 容量は「飲用3L/人/日+生活用水3〜7L」で見積もる。

- 20Lは汎用、10L×2〜3個の分散は積み替えが楽。

- 広口・角型・下部コック・残量窓が運用を軽くする。

- 食品用PEと食品用ホースで匂い移り・衛生面を確保。

- 毎回洗剤洗い→乾燥。定期は約80ppmの塩素系で短時間除菌。

- 保存水は常温3日/冷蔵10日が目安。期限超えは生活用水へ。

- 浄水器通過や白湯は長期保存に不向き(塩素が減る)。

- ルーフ搭載はラチェット2方向+滑り止め+重量/重心に注意。

- 補給は施設ルール優先。道の駅は休憩施設、掲示に従う。

- 排水は公衆トイレ/側溝NG。指定場所やダンプを使用。

- 配管はSトラップ+通気確保で逆流臭を抑える。

- 薬剤は“酸素/バイオ=定期、塩素=短時間で強力”の使い分け。

- 電装はヒューズ経由、ホースは抜け止めで安全施工。

- 走行時の転倒・漏れ想定でバルブ方向・受け皿を決める。

- 購入前に「置き場所の内寸」と「持ち上げ重量」を必ず確認。

最後に「人気の水タンク」を一覧で比較して、最安&在庫を確認👇

最新の価格・在庫・お届け日をこちらから確認できます👇

次の一歩はこちら▶ 車内の衛生装備を“最短導入”で整える を解説

【携帯トイレはどこで買える?】

関連記事をひらく(車内の衛生・暗所照明)

- 穴あけ不要で車内カーテンを設置できる

【曲がるカーテンレール(穴不要)】 - 電源不要で手元を自動点灯できる

【センサーライトの穴あけ不要な設置法}】